#MAKMALibros

Salman Rushdie

De ‘Los versos Satánicos’ a la muerte de Dios anunciada por Nietzsche

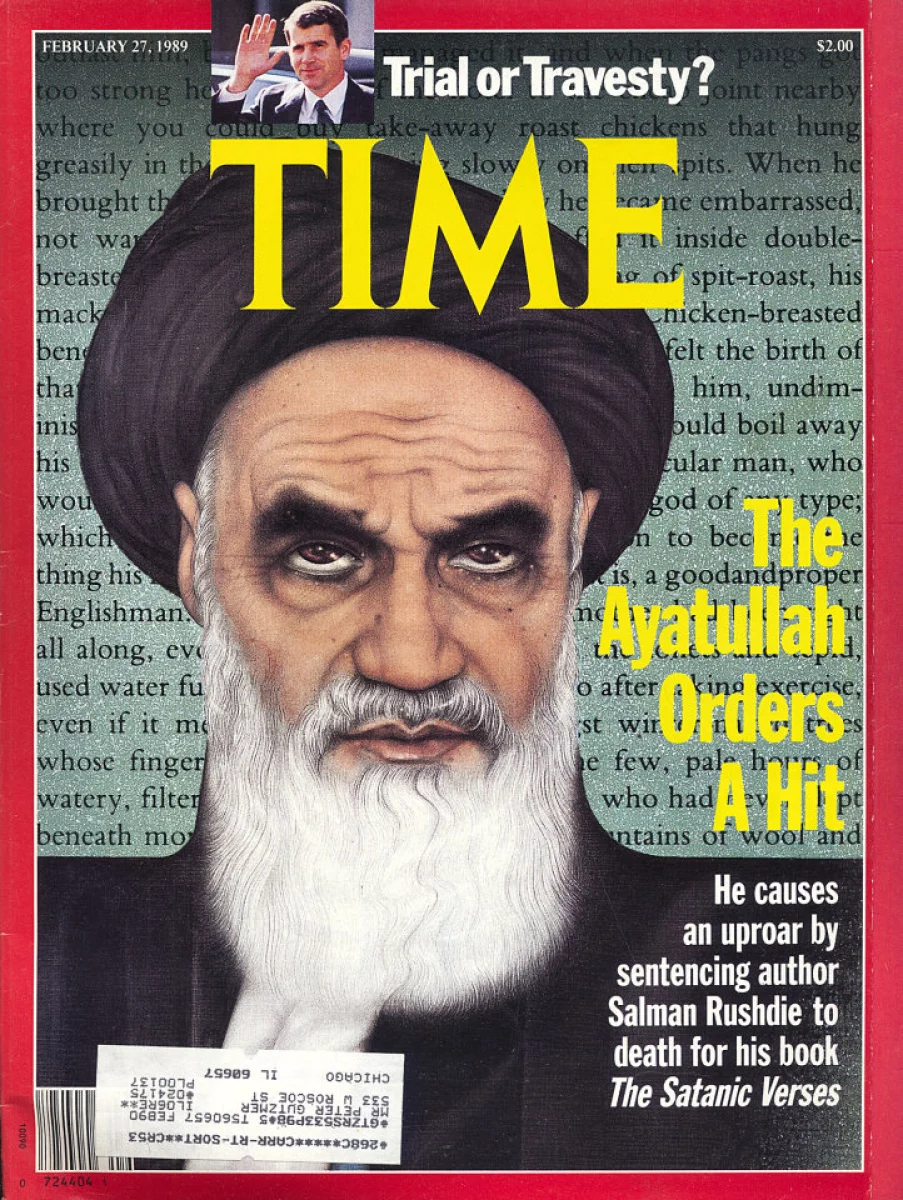

Leí a Rushdie cuando la condena a muerte que pesaba sobre él había caído en el olvido. El ayatolá Jomeini lanzó un edicto el 14 de febrero de 1989, que invitaba a todo musulmán a acabar con la vida del escritor y de toda persona que colaborara en la publicación de su obra ‘Los versos satánicos‘ (1988).

Su novela encendió la corta mecha de quienes incubaran en su interior la fe islámica con más o menos fervor. El sentimiento de sentirse agredido por los versos de Rushdie no fue exclusivo de las personas más fanáticas: algunos intelectuales y pensadores críticos compartían, en cierto modo, la idea de que Rushdie había cruzado una frontera con su relato.

A pesar de los años que han caído sobre este caso, que conmocionó sensibilidades de todo tipo, sigue siendo tan actual como urgente analizar y reflexionar sobre ello. ¿Por qué es tan peligrosa esta novela? ¿Qué versos tan amenazadores pueden encerrar para que la vida de Rushdie haya pendido de un hilo y la de otros muchos se haya visto sacudida e incluso aniquilada?

Los versos satánicos

Los famosos versos satánicos, los históricos, atestiguan el complejo proceso de la fe del profeta del islam. Estos versos, traducidos también con el nombre de “relato de las grullas”, narran cómo el profeta Mohammed (570-632), después de retirarse a la cueva Hira, descendió con una revelación directa del arcángel Gabriel. Delante de la multitud mecana anunció que las tres diosas, Manat, Uzza y Al-lat, ocupantes del espacio sagrado de la Kaaba, serían reconocidas en el nuevo credo de la sumisión en tanto que hijas de Dios.

No obstante, enseguida debe retractarse cuando se da cuenta del error en el que ha caído: las palabras no provenían de Dios, sino del mismísimo Satán. Mohammed ha reproducido la palabra del demonio. Y esto solo permite afirmar que la historicidad es el lugar desde el que entender la fe. El profeta Mohammed no nace siendo musulmán, es hijo de su tiempo, del politeísmo árabe, del desierto, del mundo de las caravanas y de una idiosincracia a la que se enfrenta constantemente. No es nada atrevido pensar que viviera toda una amalgama de conflictos internos e íntimos antes de declararse musulmán (y muy probablemente, también después).

Las fuentes principales de este relato se atribuyen a Ibn Hishām (siglo VIII-833/834) y Tabarī (839-923). Ambas son poco claras y existe mucha controversia al respecto. Lo relevante tal vez sea que a medida que el islam iba ganando terreno, estos versos fueron desapareciendo de la Sura 53, ‘El despliegue’, donde supuestamente se encontraban en un prinicpio. A día de hoy, invocarlos es en sí mismo un acto blasfemo, lo que de alguna forma significa que la fe es incuestionable, una mole inamovible que trata por todos los medios de perpetuar la inquebrantable fe del profeta.

Pero Rushdie hace suya esta disputa para trasladar al protagonista de su novela la responsabilidad de su fe y de sus crisis de fe, así como de su relación y su ruptura con Dios. Rushdie, sirviéndose de la ficción, trata de poner en nuestras manos la posibilidad misma del conocimiento, y no hay nada más peligroso que este ejercicio.

La palabra como cuerpo del escritor

‘Los versos satánicos’ albergan la gran ficción de la vida del profeta del islam. Una fantasía que demuestra que todo es una fantasía: las creencias, los relatos de fe, la fe, las doctrinas y todas las suras y todas las aleyas que configuran el grosor de un cuerpo discursivo siempre sujeto a rigideces, y pocas veces anclado al juego honesto de ficcionar sobre ello. Rushdie usa la palabra para transgredir el límite entre la verdad y la hipocresía y evidencia el miedo visceral de que nuestros pies pisen el inestable suelo de la fantasía.

Decía David Hume (1711-1776) que el conocimiento solo existe en la medida que es probable. Aún así, debemos vivir como si todo fuera verdad. Los límites morales se equilibran con los límites del conocimiento. Dicho de otro modo: Hume nos invita a pisar el suelo con la certeza de que, a cada pisada, aparece el suelo sólido bajo los pies. El orden causal solo existe cuando aparece la necesidad del relato y en el hacer, en cambio, este orden es sencillamente fútil.

‘Los versos satánicos’ de Rushdie emanan esta sincronía atemporal. Cada palabra parece recrear la realidad, y en ese instante su prosa toma poder de verdad. Y la verdad no es otra cosa que la evidente inestabilidad del equilibrio por tratar de mantener vivo y a toda costa el orden de una historia de fe y la experiencia personal de sufrir y adolecer de fe.

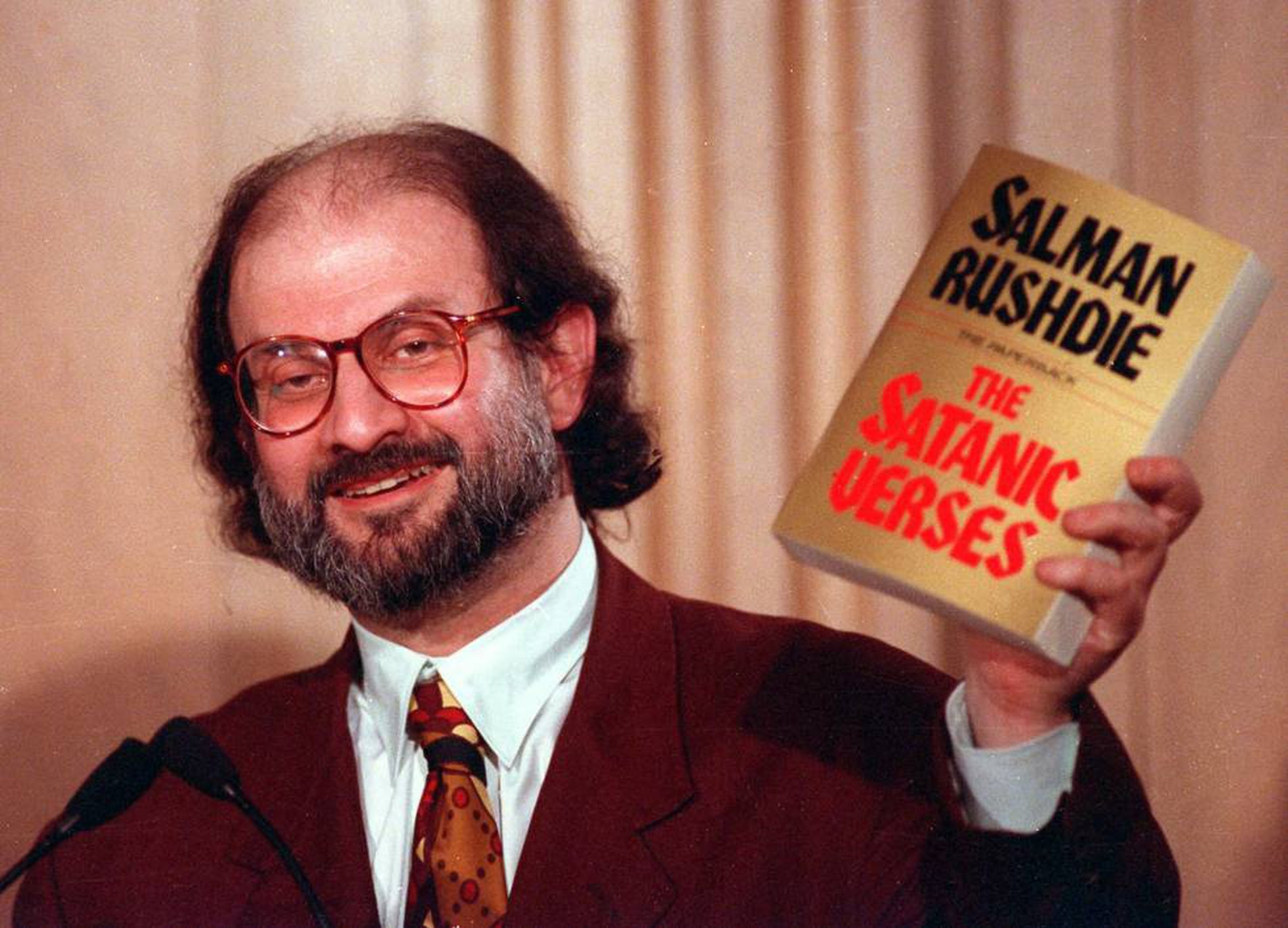

El bofetón de Rushdie fue considerable. Se apropió de un relato, del orden causal del relato del islam, un acto de individualidad que hizo volar por los aires las fortalezas humanas exhibiendo sus debilidades. ¿Cómo te atreviste, Salman Rushdie, a hacer tuyo algo que es de todos y para siempre? El cabreo fue monumental y Rushdie se convirtió en un demonio.

Si bien es cierto que Rushdie ya se fue labrando un buen currículum de ángel caído –se intuye de forma clara en ‘Vergüenza’ (1983) e ‘Hijos del amanecer’ (1981)–, la novela de 1988 le colocó en el cadalso. En esas dos novelas, la partición de la India y la creación de Pakistán son vividos como una imposición. Particularmente en ‘Vergüenza’, una novela de no perdón, donde hace gala de su enemistad sin tapujos con un país del que no quiere ser ciudadano. Tampoco devoto y mucho menos puro (el acrónimo Pakistán significa “país de los puros”).

Con ‘Los versos satánicos’, Rushdie aniquila la posibilidad de reconciliación, pues en su relato se antepone la duda a la fe. Es decir, su relato es una carta abierta a confrontar la propia fe, a entenderse como musulmán y qué significa en cierto modo serlo. Y todo desde una ficción que conlleva el ejercicio más genuino de la palabra: bucear en el escepticismo, nadar sin fronteras, darlo todo como posible, y tal vez, encontrarse con uno mismo cara a cara. Esto para el fanatismo y el herido no puede ser más que blasfemia.

El caso Rushdie evidencia la existencia de una suerte de identidad musulmana, de una sola pieza, sin fisuras. Esto significa una esencialización o naturalización de ser musulmán, ignorando que ser musulmán es una situación histórica. Sirviendome de la autora de ‘El segundo sexo’ (1949), diría que la obra de Rushdie trata de decirnos: no se nace musulmán, sino que se llega a serlo. La elasticidad de esta visión acerca de la identidad basada en la fe nos lleva a pensarla como un proceso o, a lo sumo, algo susceptible de ser reconstruido, invalidado o cuestionado.

Una vez rota la identidad fija, hecho añicos el relato de una fe única y sólida, acudimos al territorio del cuerpo para hallarnos a nosotros mismos. Merlau-Ponty considera que el cuerpo es una sucesión de posibilidades siempre susceptibles de llevarse a cabo. Pues bien, si es así, decir, hablar, escribir, en definitiva, ejercitar la palabra es un espacio del cuerpo, un campo del cuerpo que hace cuerpo, es decir, un lugar donde confrontarnos.

Desde esta perspectiva, Rushdie se arroja al mundo con la palabra, su cuerpo de escritor por antonomasia, con el que desnaturaliza el hecho de ser musulmán y construye un relato, una amalgama de palabras con forma narrativa, que logran transfigurar la inamovible realidad del hecho sustancial de ser musulmán. Esta era la posibilidad de Rushdie y la lleva a cabo con todas sus consecuencias.

Decía John L. Austin (1962) que las palabras no solo describen hechos, sino que hacen cosas. Hacen realidad. La palabra de Rushdie lo demuestra, porque su palabra hiere, hace sangrar y supurar sensibilidades abiertas. ¿Acaso no hay nada más real que el dolor sobre la carne, el llanto naciendo de las tripas, la saliva disparada de rabia e ira? Esto es lo real y la palabra de Rushdie es un catalizador de esta realidad.

La individualidad de la palabra

Toda realidad es susceptible de ser interpretada, cuestionada, destruida, deformada, reinventada. Reapalabrada. Incluso la vida del profeta del islam. Incluso el Corán. Incluso Dios. Al-Hally (857-922), maestro sufí y librepensador, anunció en una de sus prédicas públicas que “Yo soy la verdad” (uno de los 99 nombres de Dios), algo que acabó con la paciencia de algunos jueces del Bagdad abasí.

Por orden del califa al-Muqtada, se dictó su sentencia de muerte. Fue ahorcado en público acusado de blasfemia y ateísmo después de ser torturado y azotado. Descuartizado, sus cenizas se arrojaron al Tigris. Todo un acto de hacer desaparecer hasta la última célula de un hombre que integró la fe como una práctica íntima e individual. Enfrentarse a la ortodoxia, a cualquier tipo de ortodoxia, es un acto liberador y arriesgado.

Rushdie desnuda a la Sunna y el Corán (las dos fuentes primarias de la revelación islámica), se apropia de su vestimenta, de su lenguaje, de sus cuerpos y de los más físico de Dios, que es su palabra, y lleva a cabo el fascinante acto de la ficción. Su legitimidad reside aquí y el edicto por apostasía de Jomeini, al parecer, también. Rushdie ha tocado ese hogar íntimo, esférico, caliente, que es la fe incorruptible. El ayatolá no se lo perdonó, tampoco muchos musulmanes se lo perdonan. Las puertas del paraíso, al menos el islámico, están cerradas para Rushdie.

El caso Rushdie es significativo por su repercusión global. Y es representativo porque ha hecho de su acto de escribir una amenaza para la rigidez que pesa sobre el conocimiento y la moral en el contexto islámico. Friedrich Nietzsche (1844-1900) fue también una astilla en el dedo. Su sentencia implacable sobre la muerte de Dios le convirtió en el padre de la destrucción de los valores y el necesario análisis genealógico sobre la moral le hizo valedor de su filosofía a martillazos.

A Nietzsche le debemos algo que se parece mucho a la deuda que hemos contraído con Rushdie: que el dedo deje de señalar hacia fuera, buscando culpables y pecadores, y se dirija al individuo que extiende el índice. Tal vez sea el camino para reconquistar el acto individual de la palabra.

- Youssef El Maimouni: «Tener privilegios es lo que nos permite emitir ciertos juicios morales» - 13 marzo, 2023

- El feminismo islámico de Waleed Saleh - 20 octubre, 2022

- Palabra de Salman Rushdie - 28 julio, 2022