#MAKMAAudiovisual

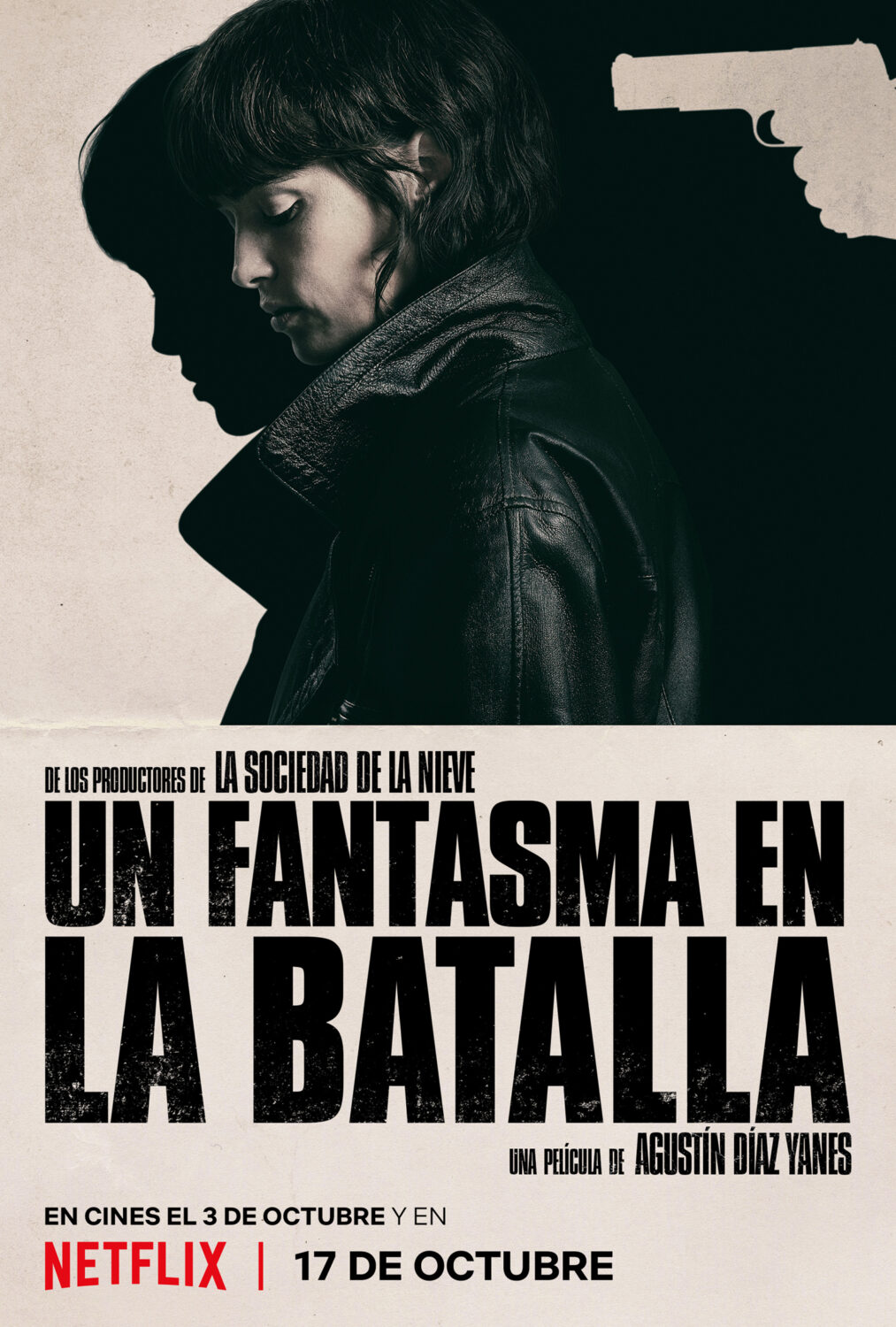

‘Un fantasma en la batalla’, de Agustín Díaz Yanes

Reparto: Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Iraia Elías, Raúl Arévalo, Ariadna Gil, Eduardo Rejón, Antón Soto y Eneko Sanz

Música: Arnau Bataller

Fotografía: Paco Femenía

105′, España, 2025

No es muy frecuente tener la oportunidad de encontrar en la cartelera, en un plazo relativamente breve de tiempo, dos obras que abordan el mismo (o muy parecido) argumento. Más difícil todavía es que ambas piezas atesoren un alto nivel de calidad. Estas dos circunstancias nos facilitan, de manera privilegiada, entregarnos a un placentero juego de comparaciones, lo que nos permitirá, por un lado, establecer en mejores condiciones los ejes sobre los que se mueven ambas propuestas, así como señalar de manera más precisa sus valores o fallas particulares.

Este es el caso de ‘Un fantasma en la batalla’, último trabajo del realizador Agustín Díaz Yanes, y ‘La infiltrada’, la película de Arantxa Echevarría que, con una trama más que calcada, se estrenó el año pasado. Cuenta la cinta de Yanes la historia de Amaia, una guardia civil que se presenta como voluntaria para infiltrarse en la banda terrorista ETA como agente encubierta, a fin de descubrir los zulos con el armamento que, según la información de la que se dispone, guarda en algún lugar secreto del sur de Francia.

No es una misión cualquiera, pues, tras un ya largo historial de atentados, la clave del posible desmantelamiento de la banda quizá dependa de que se halle el paradero de dicho arsenal. En este contexto, Amaia tendrá que ir ganándose la confianza de los líderes de la banda, subiendo peldaño a peldaño en su estructura. Para ello, en un ejercicio de sacrificio extremo, tendrá que abandonar su propia vida.

Ya desde sus primeras imágenes encontramos algunas diferencias entre las cintas de Yanes y Echevarría. Parece muy interesado el autor de ‘Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto’ en hacer notar al espectador la doble biografía de la banda terrorista, marcada entre el antes y el después de la muerte de Franco y la entrada de España en democracia.

Una premisa que parece querer establecer el tono de su propuesta, como si pretendiera dejar constancia (¿ante quién?) de su posición, si bien los hechos narrados posteriormente y el desarrollo de su artefacto dramático harán olvidar este arranque, que, finalmente, tendrá poca incidencia en la trama.

Frente a esta toma de postura, Echevarría entraba en tromba estableciendo sin fisuras su condena a la banda. No es que la directora vasca refute ni sostenga la acotación aportada por Yanes; es simplemente que lo ignora o no ha pensado en ello, cosa que, en este juego de comparaciones, sitúa ahora a su película en otra posición de salida. En la película de Echevarría no hay un antes ni después, todo es un continuo de lo mismo. Que cada uno escoja su bando.

Dejando de lado este primer aspecto, ambas películas se adentran en el mismo universo dramático. Pero donde Echevarría apelaba a las reglas del relato clásico, con su principio, nudo y desenlace, Yanes estructura su trabajo con unos juegos temporales en los que el pasado y el presente se entremezclan de manera algo más compleja, dialogando entre sí.

Ambas propuestas, sin embargo, no se desmerecen, sino que potencian y dan cuenta de la vigencia de dos maneras diferentes de enfrentarse al primer desafío que encontraron los dos directores: la representación de un lapso de tiempo narrativo muy amplio.

Como veremos en ambas películas, tanto Amaia como Arantxa, la protagonista de la cinta de Echevarría, pasan casi diez años infiltradas en la banda, y trasladar a la pantalla ese discurrir temporal, sin perder la medida propia de la historia (118 minutos en el caso de Echevarría, apenas 105 en el de Yanes), suponía un desafío del que ambos proyectos saldrán airosos.

Una estructura narrativa cuyo desarrollo discurre también de acuerdo a dos estrategias diferentes. De esta forma, si la película de Echevarría evoluciona condicionada por la causalidad de los hechos –como corresponde a esa marcada arquitectura de thriller en la que va a confiar–, en la de Yanes la relación entre estos viene aventada por una especie de inercia o energía que empuja la pieza hacia adelante, en la que la relación entre imágenes se gana en función de una asociación más intuitiva, sensorial, que se forja a lo largo de todo el metraje.

Salvo para dar la información imprescindible, aquí nadie dice lo que siente ni evalúa los sucesos que está viviendo, como pasaba en ‘La infiltrada’, sino que la mera asociación de ideas, imbricadas en la cabeza del espectador, va atando cabos hasta componer el cuadro completo.

Sobre esta premisa, la música de Arnau Bataller (‘El 47’, ‘Mi amiga Eva’) se presenta como un socio, más que necesario, ineludible. Música que marca el tempo de la narración, condicionando su desarrollo. Una omnipresencia que no pesa, como en otros casos (recordemos la última película de Almodóvar), sino que define la propia propuesta y la articula al modo en como sucedía, por ejemplo, en ‘Parthenope’, la última película de Paolo Sorrentino.

Podríamos decir que, aquí, aquello que se cuenta queda explicitado en ese fluir de las imágenes, en una cadencia que obedece a unos ejes emocionales a fin de exponer de manera más sutil, más indirecta, el estado de ánimo de los personajes, que es el mismo estado de ánimo que Yanes quiere inducir en el espectador.

Este diseño global toma cuerpo en la aproximación de cada uno de los directores hacia la caracterización de dichos personajes. Así, mientras Echevarría se apoya en una construcción más ortodoxa, podríamos decir, sostenida en todo momento en la trama, la propuesta de Yanes se presenta más áspera, más bressoniana.

Esta forma de dirigir a los actores, tratando de ceñirse a los diálogos, escondiendo casi por completo cualquier tipo de expresividad, podrá resultar sorpresiva para el público, sobre todo durante los primeros compases de la cinta. Pero, según los hechos se van acumulando, ese aparente ascetismo irá cobrando fondo.

Yanes asume un riesgo notable con esta decisión de dirección, pero sale indemne, demostrando una maestría y un control de los límites que impone su apuesta, de forma que ese hieratismo expresivo no pierda del todo ese poso de humanidad que requería la historia, como podría suceder, por poner otro ejemplo reciente, en ‘La terra negra’, de Alberto Morais, en la que la identificación con los personajes se hacía, aun logrando al final sus objetivos, mucho más ardua, más teatral.

Yanes no cae en ese exceso de afectación, logrando unos personajes que, finalmente, nos resultan más cercanos y sus psicologías, más discernibles, logrando una identificación con sus conflictos realmente íntima.

Esta relación entre una construcción más cercana o cálida de la película de Echevarría, y más fría y, en apariencia, distante de la propuesta de Yanes, se lleva también a la puesta en escena. Tomaremos, como ejemplo, una de las escenas iniciales de ambas películas, en la que se reproduce el asesinato del político Gregorio Ordoñez a manos del terrorista Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote. Mientras Echevarría incide en el rostro y la gestualidad del asesino, Yanes se mantiene a distancia, con la cámara fuera del restaurante donde se cometió el crimen.

Sabemos por la historia lo que va a suceder (ayuda mucho a nuestra memoria haber visto primero la cinta de Echevarría), lo que Yanes aprovecha para establecer una conversación estética con el fuera de campo, ocultando la acción a nuestra mirada; cosa que, en lugar de amortiguar el impacto emocional de la escena, la aumenta al incrementar nuestras expectativas y, con ello, la tensión. Una decisión de dirección que Yanes sostendrá hasta el final de su obra.

Basta con escuchar un disparo para suponer todo lo demás. Tampoco hace falta ver a tu perseguidor para saber que alguien te está persiguiendo, como ocurre en una de las escenas finales de la película.

En otro nivel de significación, este contraste entre cercanía y distancia se percibe en el uso del color, aspecto en el que ambas películas ofrecen también diferentes planteamientos. Así, donde Echevarría usaba una paleta más cálida, con presencia de rojos y ocres, Yanes se aferra a una gama más apagada, dominada por grises y azules, principalmente.

La decisión no es casual. A Agustín Díaz Yanes le interesa, sobre todo, introducirnos en una tonalidad, un ambiente, un paisaje, incluso un clima determinado. Clima de días nublados, lluviosos, que marcan el tono opresivo en el que se mueven los personajes. Un mundo de espacios abiertos que, sin embargo, remiten a un interior psicológico oscuro, casi claustrofóbico.

Así es como se siente Amaia; así nos sentimos nosotros. Paisaje de pueblos de casas aisladas, incomunicadas las unas de las otras, de bosques acechantes, guaridas que esconden secretos, las armas, pero también el espíritu de unos pueblos tocados por la violencia que se agazapa en el corazón de quienes los habitan. Esa soledad, impuesta, autoimpuesta, permea cada segundo de la película.

Para marcar completamente su discurso y dar consistencia a la ficción, Yanes se apoya en imágenes de archivo de televisión con las que repasa algunos de los atentados clave cometidos por ETA a lo largo de los años (Fernando Múgica, Francisco Tomás y Valiente, Ortega Lara, Fernando Buesa, José Luís López de la Calle, Ernest Lluch).

Marca, así, Yanes los dos espacios o tiempos de la narración que quedan conectados en razón de su mera pero compleja convivencia en pantalla: el mundo de Amaia y el de esa realidad que transcurre lejos de su vista; realidad que colma los telediarios, pero de la que no es ajena y que marcará la historia de la banda. Historia de un fracaso –ahora lo sabemos– anunciado, inevitable, la lógica consecuencia de una lógica o una razón o sinrazón que, más pronto que tarde, iba a chocar con sus propios límites.

Dos aproximaciones a estos hechos y personajes que marcan también diferencias en aquello que nos quieren contar. Y es que, si Echevarría ponía el énfasis en el viaje de su protagonista a lo largo de ese aislamiento insoportable –al que lo abocaba un sacrificio mudo que no recibirá recompensa ni reconocimiento, más allá del cumplimiento de un deber y un compromiso moral–, Yanes se centra en meternos de lleno en un contexto determinado.

Yanes no narra una historia, quiere captar la pulpa de un conflicto que se llevó por delante a tantas vidas. Yanes rueda ese ambiente de permanente sospecha, el odio, la inclemencia del que está dispuesto a empuñar un arma contra otra persona sin pensárselo dos veces. Un juego (¿absurdo?) entre la vida y la muerte bajo el cual, a pesar de todo, se esconden personas.

Es esa extraña, distante y, sin embargo, comprensible humanidad lo que ha querido poner en pantalla. Y que cada uno la juzgue. ¿Ha escrito Agustín Díaz Yanes una película contra la de Echevarría? Es poco probable. Sería una lástima que ‘Un fantasma en la batalla’ pasara inadvertida por culpa de las leyes del mercado o los calendarios de producción.

- ‘Father Mother Sister Brother’ (Jim Jarmusch): el tiempo, el dolor y la familia - 2 enero, 2026

- Pues sí, a veces, qué bello es vivir. Cultos y navideños (IV) - 25 diciembre, 2025

- ‘El extranjero’ (François Ozon): volver a Camus, volver a Argel - 24 diciembre, 2025