#MAKMALibros

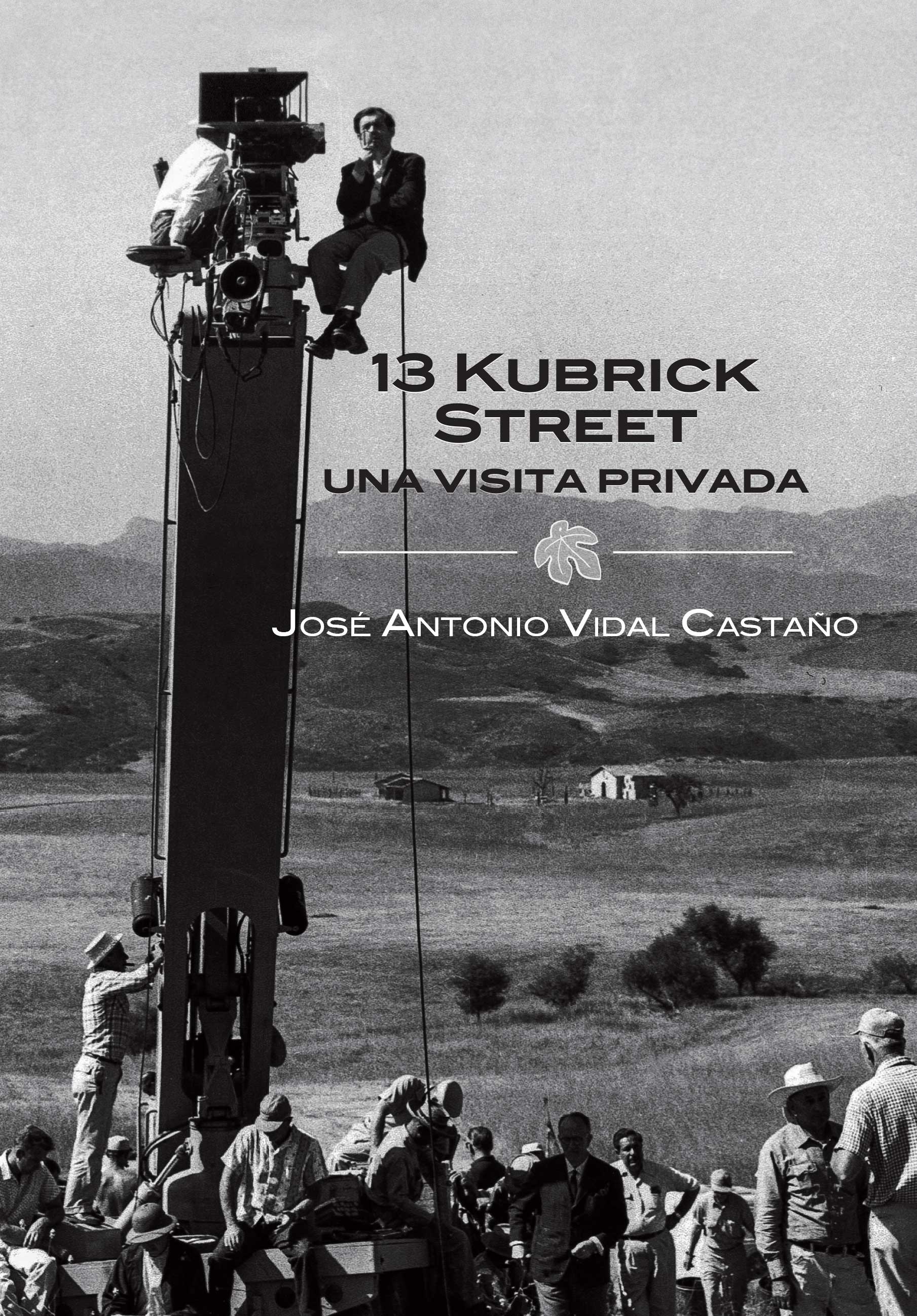

’13 Kubrick Street: Una visita privada’, de José Antonio Vidal Castaño

In Púribus Llibres, 2024

El individuo corriente (es decir, cualquiera de nosotros) sólo ve lo que tiene delante, precisamente lo que el sentido común le deja ver. En cambio, el genio ve más allá o más acá de lo que los restantes mortales apenas entrevemos o simplemente no vemos.

Es más: el genio predice a tientas o se adelanta a realizar lo que al final acabará ocurriendo, aquello que sus contemporáneos ni siquiera atisban. El genio no tiene miedo a equivocarse y, con un alto grado de autoconciencia, se descubre y se sabe revolucionario y enajenado, con esa demencia que es al tiempo lucidez.

Sin la debida locura, sin la extravagancia que nos saca de la rutina, el individuo no es “más que una bestia sana, un cadáver aplazado que se reproduce», dejó dicho Fernando Pessoa, un creador que se supo genio y enajenado, ajeno a su tiempo.

Reparemos en lo afirmado por el escritor portugués. Un hombre normal no es más que un cadáver aplazado que se reproduce. La verdad es que no se puede decir nada peor del ser humano corriente. Frente al individuo ordinario está el genio que, como señalo, tiene su punto o su carga de demencia. La locura no produce genios necesariamente.

El genio es la capacidad para sacar de uno mismo lo que no era predecible; es la habilidad para inventar, sostener y caracterizar una identidad o una historia que se ignoraba. Eso sí: con artes y capacidades imprevistas. Es imprescindible el arte. Por eso, la locura no garantiza nada. Por eso, hay locos que se creen genios y no son más que tipos patéticos y corrientes.

Stanley Kubrick demostró sobradamente gran habilidad para ser otro, para recrearse en otros, para desdoblarse, para expresarse en cada obra como si esa formulación fuera exclusiva y la última, cosa o actitud que le ponía en el umbral de la misantropía, de la locura. Por eso decía que “vivir es ser otro”, algo que tomado en serio es perfectamente real. ¿Acaso es posible ser siempre el mismo?

En otro pasaje de su obra, Pessoa sostiene que sentir no es posible si hoy sentimos exactamente como ayer. “Sentir hoy lo mismo que ayer no es sentir”, insistía. En realidad, apostilla Pessoa, “sentir hoy lo mismo que ayer es acordarse hoy de lo que se sintió ayer, ser hoy el cadáver vivo de lo que ayer fue la vida perdida”.

Kubrick no quiso ser el cadáver vivo de lo que ayer fue. Antes al contrario, al ver y repasar sus películas, al corroborar sus clarividencias, al aprovecharse de los géneros para realizar algo nuevo e impredecible, con Stanley tenemos la impresión de estar ante un genio. Y no ante la repetición ordinaria del hombre que ayer sintió para sentir hoy como ayer mismo.

Por supuesto hay en sus obras rasgos de estilo que se repiten, estilemas que nos sirven para identificar inmediatamente sus filmes, pero en cada película Stanley Kubrick no quiere acordarse de lo que sintió ayer con la obra precedente: la suya propia o la que le dicta el género y la tradición. Es, en efecto, como si evitara ser hoy el cadáver vivo de lo que antes fue existencia y obra ya consumadas.

Cómo lo envidiamos.

Siempre, eso sí, que la locura no nos lleve al puro delirio, sino a la alegría o a la furia transitorias. Recordemos algo trivial: para que el genio no se hunda en la demencia, hay que saber volver. Hay que poder volver… Kubrick volvía regularmente y evitaba la extrema tensión creativa, la que le provocaba trastornos, sacudidas, huidas. Podrá permitirse largos períodos de latencia.

Durante décadas, el joven Stanley tendrá el aspecto de ser hipocondríaco y receloso. Nace en el Bronx en 1928, manteniéndose por años como un muchacho delgado de aspecto imberbe, de anatomía poco sólida. Muere en 1999 en Gran Bretaña: aislado, con una misantropía agravada, ajeno, caviloso, pendiente del proceso creativo, mirando y registrando. Como un genio.

Realizó pocos filmes, pero ninguno de ellos fue sólo alimenticio. Ciertamente echaba el resto en cada proyecto. Echar el resto es volcarse, es entregarse y es reclamar a los demás lo mismo que uno se exige, la excelencia. La película en curso (o aparcada: como un Napoleón al que tendrá que renunciar) será siempre su obsesión y con ella, igualmente obsesivos, los detalles, los detalles aparentemente menores, que hacen el film y que hacen reconocible su estilo.

Precisemos algo más. Stanley nace el 26 de julio de 1928 en el Lying-In Hospital de Nueva York. Sus padres, Jacob Leonard Kubrick y Sadie Gertrude Kubrick, se casan por el rito judío el año inmediatamente anterior. Tiempo después, el 21 de mayo de 1934, vendrá al mundo Barbara Mary, segundo nacimiento y último de los Kubrick.

En otoño de ese mismo año inscriben a Stanley en la Public School 3 del Bronx. Por lo que de él se sabe, Kubrick será un estudiante conflictivo, alguien con un pronto incluso agresivo y creativo: sigue el curso con interés intermitente y con escaso apego, incluso con desgana, y con manifiestas dificultades de adaptación.

Tanto es así que Stanley cambiará de escuela sin apenas mejorar su rendimiento. Ya lo sabemos: los muchachos de carácter firme y de grandes expectativas, quizá genios, no se acomodan fácilmente. Es más: pueden ser de un carácter violento, de una brutalidad mal dirigida, de una energía destructiva. Hay un mundo interior que está por desarrollar y hay un contexto externo que fuerza, que presiona.

En 1940, con apenas doce años, será expulsado del centro en el que cursa sus estudios. Por lo que parece, los padres, Jacques y Gertrude, vivirán con angustia el descalabro escolar de su hijo mayor. En el primogénito se vuelcan expectativas, se proyectan deseos. El joven Stanley es un ser bullicioso. La metáfora, la de la ebullición, es pésima, incluso fea. Pero manifiesta el estado del alma, la presión interior, las pulsiones que están por estallar.

La circunstancia no es fácil.

Los padres no encuentran mejor solución que enviarlo a la Costa Oeste, con los tíos Martin Perveler y su esposa Marion Dolores Wild. El tío Martin, hermano de Gertrude, será un benefactor para Stanley. Hombre de posibles, empresario farmacéutico, Martin financiará los primeros films del joven Kubrick. Pero eso ocurrirá más adelante. En 1941, Stanley regresa al Bronx y en la convocatoria de septiembre aprueba con éxito todos los exámenes del programa.

Y es entonces cuando el joven Stanley destapa algo de esa ebullición creativa. Muestra pronto un interés extremo por la fotografía, que practicará con una cámara réflex, regalo de su padre. Sabedor de sus intereses, Jacob Leonard lo premia cediéndole su Graflex, una cámara muy popular entre los periodistas de la época.

Es ésta una etapa de reelaboración y formación. Gracias a su progenitor, el joven Kubrick leerá, leerá con pasión, actividad que compaginará con el ajedrez. El ajedrez es un juego racional, un juego estratégico en el que hay que batir a un adversario, un juego de paciencia. Leer para él será siempre un conocimiento creciente y contradictorio y la base de una historia susceptible de ser mostrada y contada. Leer será tener un guion en mente, un esquema in statu nascendi, una historia susceptible de convertirse en la base literaria de un film.

La fotografía, ya digo, será su primera gran habilidad, su primera gran actividad, aquella para la que está dotado y aquella por la que se apasiona. El supuesto del que parte es simple, pero decisivo. Hay cosas que suceden cada día que pueden inmortalizarse. Hay un referente externo que puede ser retenido y reproducido. Hay una imagen congelada. Hay estrellas, celebridades y gente corriente. Hacer reportajes fotográficos es captar y recrear lo que sólo en parte se atisba o se sabe. Hacer reportajes fotográficos le permitirá labrarse una reputación. No es el autor de una instantánea. Es el autor de una serie fotográfica que tiene precisamente continuidad y de la que se extrae una historia.

En 1942, se matricula en la William Howard Taft High School del Bronx para el curso de 1943. Sus intereses artísticos se multiplican y se acentúan. Stanley acude a los cursos de la Art Student League de Nueva York, en Manhattan. Allí vuelven a salir sus múltiples presiones creativas. Por ejemplo, en aquel lugar destacará como percusionista en la orquesta de la Taft y de la Swing Band. Ahora bien, será la fotografía la actividad que lo lleve lejos. Primero consigue publicar sus instantáneas en la revista de la escuela, la Taft Review. Pronto, en 1945, recalará en la revista Look, un hito de la fotografía. Será la publicación que le dé celebridad como retratista.

Repito otra vez.

Kubrick ha nacido en el Bronx, el conflictivo barrio neoyorquino, cosa que efectivamente marca. Y viene al mundo en el seno de una familia hebrea: judíos bien instalados, gente de recursos. La educación religiosa no es una rémora para él, pues se formará sin referencias firmes, sin convicciones. Ni Jacob Leonard Kubrick ni Sadie Gertrude Kubrick (née Perveler) le impondrán las creencias familiares. Por supuesto, la procedencia dinástica de los Kubrick es europea. Su padre es todo un doctor muy respetable, en el que se mezclan sus ancestros polacos, austríacos y rumanos.

Durante sus años mozos, Kubrick frecuentará una sala de cine: el Loew’s Paradise. Y frecuentará el MoMa. Ver mucho cine no te hace un cineasta, ni siquiera un vulgar cineasta, pero la observación de lo regular e incluso de lo malo te hace bien si de esa inmundicia sacas provecho. Eso es lo que parece que Stanley hará con creces.

Pronto nace en él la determinación de ser realizador cinematográfico. Eso implica por fuerza abandonar su puesto en Look para dedicarse a ser cineasta a tiempo completo. Cámara y montaje serán los dos aspectos más sobresalientes de su aprendizaje. Más que los clásicos de Hollywood, Kubrick se inclinará por la producción europea: Max Ophüls y Sergéi Eisenstein entre otros. Y ahí, justamente ahí, empieza todo.

De estas cosas, exactamente de estas pequeñas y primeras cosas, José Antonio Vidal Castaño no nos habla en su libro ’13 Kubrick Street. Una visita privada’ (2024), un delicioso volumen póstumo con el que sus deudos nos han regalado a quienes lo admirábamos y lo seguiremos admirando.

Vidal Castaño no habla de esas cosas, porque, en realidad, aquello en lo que se centra es en su relación personal con Stan o con Satan Kubrick, aquel cineasta que lo fascinó como la serpiente al inocente espectador, que caerá rendido sin remedio ni curación.

El libro es por momentos un examen pericial de la cinematografía de Kubrick. Pero el volumen es siempre una revelación y un autoexamen de José Antonio como persona, como historiador cultural, como ciudadano comprometido y atento a las mutaciones del mundo.

Su fascinación por el genio indescifrable de Stanley Kubrick –nos dice– comienza en 1957, cuando ve por primera vez ‘Atraco perfecto’ (1956) en un cine de verano localizado en una población cercana a València. Aprecia inmediatamente que su director hace un cine diferente, excepcional, de fuerte impronta y arrebatador. Según nos insiste y nos recuerda con entusiasmo, esa película lo tiene todo, “excepto la estúpida perfección absoluta, de ahí su atractivo”.

En esas fechas, en ese momento en que descubre a Kubrick, Vidal Castaño no es más que “un niño-hombre, producto de nuestra posguerra civil. Uno más entre tantos… Un adolescente en pantalón corto y poco más de catorce años, recién salido del bachillerato elemental”. Su padre, que ha luchado y perdido en la guerra del 36, se muere inexorablemente, “víctima de una galopante leucemia”.

Podemos imaginar o suponer el impacto, el dolor, el desgarro, la convulsión de una vida.

‘Atraco perfecto’ es una película de perdedores, aunque en aquel momento el joven Vidal Castaño no la quiera ver así. Quedarán en su recuerdo “el rostro del jefe de la banda de atracadores, el del excampeón de lucha libre que adoraba el ajedrez (un elegante juego de guerra); las imágenes del hipódromo con sus apuestas y las carreras de caballos…”. Con Johnny Clay (Sterling Hayden) a la cabeza con perturbadora impasibilidad. Es un “sentimiento de renuncia”, una “nerviosa serenidad”.

El recuerdo del padre muerto está muy presente en el joven Vidal Castaño y la ficción y lo real se le entremezclan en esa circunstancia justo cuando el muchacho camina con aparente entereza. “Todavía me veo presidiendo el cortejo fúnebre en su último paseo hacia la tumba con un brazalete negro sobre la manga izquierda de mi abrigo en aquel diciembre de 1956. ‘The Killing’ se había estrenado meses antes”. Luego dicho filme se le mezclará con los recuerdos, tan dolorosos.

A partir de dicha experiencia, la vida de José Antonio se entrevera con los personajes de Kubrick en un vaivén inacabable y fructífero de visiones y revisiones de su filmografía, contemplada a tiempo o a destiempo por culpa de la censura. La cronología no se atiene al orden de su estreno y exhibición, sino a los avatares y a los obstáculos a que es sometido el espectador español.

Las impresiones son numerosas, muy hondas, y de ello deja huella el autor, el memorialista, en su libro: su manual de instrucciones… Por ejemplo, ‘Senderos de gloria’ (1957) no podrá verla, claro, hasta después de la muerte del general Franco, cuando ya es persona seria y políticamente comprometida. O ‘Espartaco’ (1961), que felizmente podrá contemplar en 1962, a pocos meses de su estreno. Le producirá un deslumbramiento que mucho tiene que ver con las ideas que en él van germinando. “La épica, lírica y dramática desplegadas por el director parecían encajar –pensé deslumbrado– con la teoría de la lucha de clases”.

Pero “la verdadera marea Kubrick, el toque definitivo”, le llegará cuando reciba “el veneno mortal, la picadura de la cobra asesina llamada ‘Lolita’, aquella niña-mujer, diabólica, infernal en su ingenua perversión. ¿No será al revés? En todo caso los personajes masculinos de la película, Humbert Humbert (James Mason) y Quilty (Peter Sellers) eran tan o más perversos que aquella niñita de mamá”.

¿Cuál es la perversidad y quién mira con perversidad?

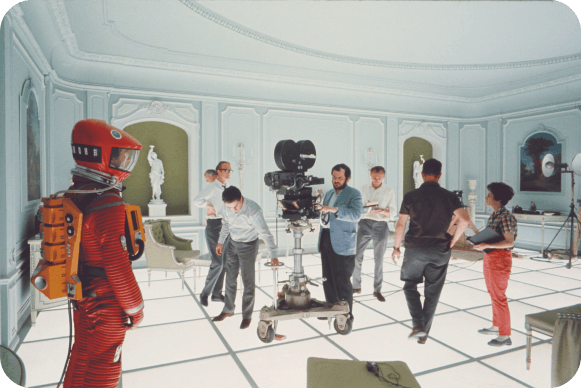

Las páginas que siguen son efectivamente un vaivén emocional y cronológico y un examen sostenido que le lleva en asociación libre a las restantes películas de Kubrick, a las grandes piezas de su filmografía, de las que siempre hay precisiones atinadas y recuerdos convulsos, placenteros o dolorosos: desde ‘Doctor Strangelove’ (1964) hasta ‘Eyes Wide Shut’ (1999), pasando por ‘2001. Una odisea del espacio’ (1968), ‘La naranja mecánica’ (1971), ‘Barry Lyndon’ (1975), ‘El resplandor‘ (1980) o ‘La chaqueta metálica’ (1987).

Podemos imaginar al joven, en este caso al joven José Antonio, o podemos imaginar al maduro Vidal Castaño, un espectador que ha crecido con el cine, que se ha formado con la lectura y con la imagen, con la cultura. Podemos imaginar todo lo que le atrae de principio a fin, preocupado por la historia y por las historias, por la guerra, por la bomba, por la violencia, por el sexo, por la locura, etcétera, que aparecen y reaparecen en los films de Kubrick.

Todo ello es tratado con genuina cinefilia por parte de José Antonio y todo ello es la base que de principio a fin preocupó a Stanley, aquel fotógrafo que deslumbró en Look y que acabó por enamorarnos, aturdirnos, angustiarnos con sus filmes. No hay final feliz. No hay explicación que liquide el sentido de esta o de aquella película. No hay prospectos o sinopsis que aclaren lo que merece ser visto una y otra vez, con inocencia y con recursos, con expectación y con erudición. Justamente lo que hizo José Antonio Vidal Castaño y precisamente el don que nos ofrece en su libro, un libramiento de emociones, de sabiduría, de ternura.

Una vez leído este volumen y otros que lo preceden, ¿qué creemos saber de él, de ese cineasta que se ganó con los años fama de genio hermético y misántropo.

A pesar de la reserva con que se protegió en las últimas décadas de su vida, el espectador cree saber algo, quizá lo imprescindible para hacerse una idea cabal de quién y cómo fue el director de ‘2001. Una odisea en el espacio’ (1968). Las celebridades del mundo del espectáculo dejan huella. No sólo por la atención que les prestan los medios, sino por las obras –si es que hay obra– de las que son autores. Por su obras los conoceréis decía el mensaje evangélico. Sin duda, uno se manifiesta y se consuma en los actos que emprende, en los pensamientos que tiene o verbaliza, en los sentimientos y emociones que revela o encubre.

Murió en 1999 de un ataque al corazón, envuelto en un halo de misterio. Eso dijeron algunos cronistas para acrecentar el aura y la fama. Falleció en Inglaterra, en plena campiña: lejos de su país natal, distante del Nueva York del que era natural, ese Bronx que tanto le había marcado.

La misantropía –patología diagnosticada, padecida (o no) por Stanley Kubrick– es una dolencia que parece inevitable y beneficiosa para los fines de un gran creador. El rechazo del mundo o un cierto repudio de sus hábitos le dan hondura o locura: al hacedor y al arte de la rebelión que encarna.

Resulta un tópico al que nos hemos resignado y sobre el que Vidal Castaño tiene páginas relevantes. Imaginamos al artista siempre enfurruñado, ingobernable, de conducta irracional, neurasténica o mesiánica: trazando, escribiendo, dibujando, rodando, pintando, retratando con un gesto airado que se precipita, un gesto que es fruto de la negrura. Lo imaginamos, por ejemplo, en sus últimos momentos de lucidez abrazando a un caballo, bestia a la que el amo, tan pedestre, fustiga.

El ser superdotado se eleva por encima de la media y sufre con la vulgar convivencia de los restantes humanos. Tiene buena prensa la misantropía del artista. Es una laceración, una enfermedad del alma, una mezcla de perfeccionismo y arbitrariedad, de genio e ingenio, de clavidencia y demencia, de conmiseración y desdén.

¿Era o padecía tales cosas, esas patologías, Stanley Kubrick? ¿O su silencio, su apartamiento y sus retiros de los últimos años simplemente hicieron de él un personaje hosco, a la defensiva? ¿Es precisamente la hosquedad equiparable a la defensa de la intimidad?

Sabemos mucho de él y el volumen de Vidal Castaño nos aclara muchos puntos. Por supuesto, dada la calidad de sus filmes, hay una abundantísima bibliografìa que lo aborda y que al final se desborda, unos libros en que los autores tratan aspectos parciales, importantísimos, como partes menudas de un rompecabezas finalmente completo.

La imagen que ahora mismo sugiero puede parecer algo gastada y rancia y hasta inadecuada para identificar el arte de Kubrick: la obra como puzzle, como conjunto ordenado, coherente y complementario; la obra de arte tiene fisuras y, además, ese todo resulta inalcanzable para el creador y para sus destinatarios. ¿Por qué razón? Porque depende de la interpretación. Es decir, de su consumación, de los usos que los agentes culturales hacen de la obra. En ella no sólo interviene el cineasta como autor: intervienen también los mediadores y los espectadores, los distribuidores y los críticos. Etcétera. Y cada acto o cada visión o revisión del film lo condiciona.

En cuanto tuvo éxito, en cuanto sus proyectos se materializaron con reconocimiento de crítica y público, Kubrick vigiló con mayor extremo y esmero todas las partes y fases de la obra cinematográfica. Antes ya lo hacía, pero será a partir de los años sesenta cuando el director se convierta en responsable primero y último del guion, de la producción, del rodaje, del montaje, de la difusión y de la proyección. Existe en esa determinación, en esa voluntad, la intención de escapar de la industria, la meta de adueñarse de sus filmes como obras cerradas sobre las que sólo él tendría autoridad.

Hay, sí, en Kubrick un concepto fijo de la autoridad. Como si la producción y el control de la difusión pudieran imponer la interpretación única y estable de la obra cerrada. Pero, como ya advirtiera Umberto Eco a comienzos de los sesenta, incluso la creación más sublime y literalmente inmodificable se desprende del autor para ser alterada por los destinatarios. La obra abierta es irremediable precisamente porque se consuma. Este hecho no significa que cualquier interpretación sea válida. Significa que hasta la lectura o la visión más toscas pueden afectar a la obra si aquéllas se benefician de un contexto favorable.

Intuitivamente sabemos lo que es un clásico y, sin duda, a partir de lo que tan bien sintetiza José Antonio Vidal Castaño, a Kubrick le cabe el honor de ser calificado como tal, como un cineasta clásico, perdurable. Intuitivamente sabemos que algunos de sus films quedarán como obras maestras que al memorialista tanto convulsionaron, como piezas a conservar. Los clásicos rebasan los límites de su circunstancia histórica, cierto. Es tal la perfección de sus ejecuciones que hasta sus espectadores más renuentes o desentendidos admiten la eternidad de la obra.

Pero sobre esto mismo hay alguna consideración que hacer. Que una película se declare clásica y que, por tanto, llegue a destinatarios de otro tiempo, de otras décadas futuras, no es un hecho determinante: no la fija ni le da estabilidad. Cada cohorte de espectadores y cada comunidad de receptores introducen en el filme –como José Antonio hace con maestría– sus propias experiencias y sus propias expectativas, la enciclopedia de saberes mundanos o académicos, sus vivencias cinematográficas y sus recursos culturales. El resultado es una yuxtaposición de interpretaciones, no sólo individuales, sino también colectivas, que se adhieren a la obra… efectivamente abierta.

Somos individuos, sí, pero somos sobre todo terminales, nudos de redes, de telas, permítaseme esta metáfora…, dicha con semejante desafuero. Entre nosotros fluyen cultura, prohibiciones, prescripciones, información, poder, hábitos, códigos colectivos de interpretación. Formamos parte de contextos.

El contexto es un servidor de recursos, pero es también un repertorio de límites, aquellas fronteras que difícilmente rebasaremos, seamos creadores o simples usuarios. Nos valemos de lo que nos libra la tradición y de lo que nos impone nuestra circunstancia. Pero, en ocasiones, la creación y sus interpretaciones rebasan el contexto de producción o de fruición. Con Stanley Kubrick, esto se da de manera meridiana, clamorosa. Sus modos de hacer, sus resultados y, sobre todo, las innumerables interpretaciones y reinterpretaciones lo reafirman y lo cambian. Es, pues, un clásico y de esa vitola José Antonio se sirve.

Los clásicos no son autores olvidados ni obras arrinconadas en un almacén de trastos inservibles. No son cachivaches apartados, ya inútiles. Tampoco son materiales inertes depositados en un museo, materiales de experto y eruditos para su contemplación o estudio. Antes al contrario, un clásico es un objeto vivo que envejece bien, una pieza ya gastada, incluso muy gastada, de la que descubrimos matices insospechados conforme volvemos a contemplarla o a usarla: justamente lo que Vidal Castaño hará una y otra vez a lo largo de su vida.

Los clásicos formulan las preguntas que nos acucian, las preguntas; y dan respuestas probablemente insuficientes, tentativas, incluso erróneas, pero en las que advertimos osadía, arrojo. O mucha pompa. Contemplas un clásico y las contestaciones que te proporciona no resuelven tus dudas o tus angustias. Y, de hecho, ésa no era la intención de Stanley. Sin embargo, aprecias la audacia del autor o de la obra, esa capacidad de aventurar respuestas. Kubrick es un clásico en dicho sentido. Plantea las cuestiones que aún nos inquietan dejándonos asombrados, inquietos o descontentos. Y de ello da buena cuenta el libro maravillado de José Antonio.

Los clásicos –los auténticos, los que resisten el paso del tiempo– no repiten sin más lo que es propio de su época. Crean un lenguaje nuevo, una forma de expresión en parte repetitiva y en parte inédita. Crean dicho lenguaje para designar o representar las cosas de su tiempo, que suelen ser las cosas sin tiempo, las cosas que no se resuelven. O para avanzar pensando y escuchando lo inaudito. Rehacen verbal o icónicamente el mundo, inventando una descripción o una maqueta que parece adecuada, pertinente, reveladora. Parece, digo. En todo caso, esa descripción es nueva, una aportación original que se sirve de materiales y recursos ya empleados.

Pongamos un ejemplo extremo y hasta patético. Mao Zedong quiso ser original, quiso inventar al hombre nuevo, quiso ser empeñosamente literario, esforzadamente artista y el resultado de su obra y de sus artificios son sencillamente inertes, soporíferos y políticamente crimínales. Ya lo eran en su época y el tiempo ha arruinado todo brillo que raramente pudiera haber.

El dictador reunía a sus ministros a altas horas de la madrugada. Está confirmado por sus biógrafos. Como padecía insomnio, Mao confundía su excitación con la creación, con la tensión. Del alcohol o el opio, de la perturbación, nace un lobanillo. El teléfono era el medio para dar órdenes, para congregar a sus adeptos.

“El teléfono era para él lo mismo que la guerra para Mao: el instrumento de una prolongada ofensiva en la que el control del terreno era crítico y el cálculo del momento oportuno, crucial”, dice Michael Herr en ‘Kubrick’ (2000). Debemos fijarnos en esta observación. Supone una leve crítica: la arbitrariedad en el uso del tiempo, la desconsideración hacia el otro, la tiranía del genio.

“Una hora no era nada, una simple obertura, un movimiento de inicio, un gambito, una pequeña muestra de su virtuosismo”. Curiosa mezcla o simbiosis: Mao hermanado con Kubrick por su común desfase temporal, por su arbitraria o subjetiva concepción del tiempo.

Mao fue objeto de rehabilitación por parte del Pop Art, su efigie colorista y multiplicada, tan sesentera. Fue objeto de rehabilitación como producto serial de la sociedad de masas, como efigie kitsch, el Gran Timonel, sabio presuntamente rural apegado al marxismo. Pero, sin duda, Mao no es un clásico al que volver. El paso del tiempo ha arrinconado su prosa campanuda y simbólica, enfáticamente elevada, una sintaxis de mucho lirismo que quiere valerse de ecos populares y que acaba siendo un pastiche.

En cambio, sus manipuladores artísticos y algunos de sus creadores contemporáneos tienen capacidad para designar el mundo con vocablos nuevos. Umberto Eco fue consciente de lo que se libraba estéticamente con Mao. Para muchos, el Gran Timonel tuvo capacidad para describir el orden y el desorden con un lenguaje en el que hallamos resonancias mesiánicas e imágenes propiamente poéticas. En él se aprecian lecturas innumerables, la gran literatura que ahora confluye para expresar lo visible, el presente. Pero en Mao hay también la voluntad de decir lo que se ve, lo que a simple vista, detectamos. Como un campesino más.

Y Kubrick, su contemporáneo, ¿también fue un artista tiránico y obsesivo? ¿Se multiplicó o la posteridad lo multiplicó?

Pido disculpas por hablar tanto y tan seguido de Mao. Pido disculpas por hermanar su arbitrariedad temporal con las obsesiones de Kubrick. Y pido disculpas por exhumar a un viejo tirano que nada tiene que ver con un joven Vidal Castaño, que quiso ser eso, revolucionario, y con un José Antonio, estudioso historiador que siempre se supo progresista: sin disculpa y sin penitencia, como bien se aprecia en ’13 Kubrick Street. Una visita privada’.

- Eduardo Mendoza. Los orates del novelista - 31 mayo, 2025

- Carlo Ginzburg y la microhistoria. Cincuenta años de un clásico - 12 mayo, 2025

- Javier Cercas y el papa Francisco: la novela del fin del mundo - 21 abril, 2025