#MAKMALibros

‘La ciudad futura. Viajes por la Europa burguesa’, de Justo Serna y Anaclet Pons

Barlin Libros, 2022

La ciudad levítica y menestral

Hacia 1850, Valencia es una ciudad menestral, es decir, una urbe con gentes atareadas que se dedican al trabajo manual. La localidad tiene una cintura elíptica, una muralla, que la protege y la separa de su entorno agrario, un territorio tan productivo, tan feraz.

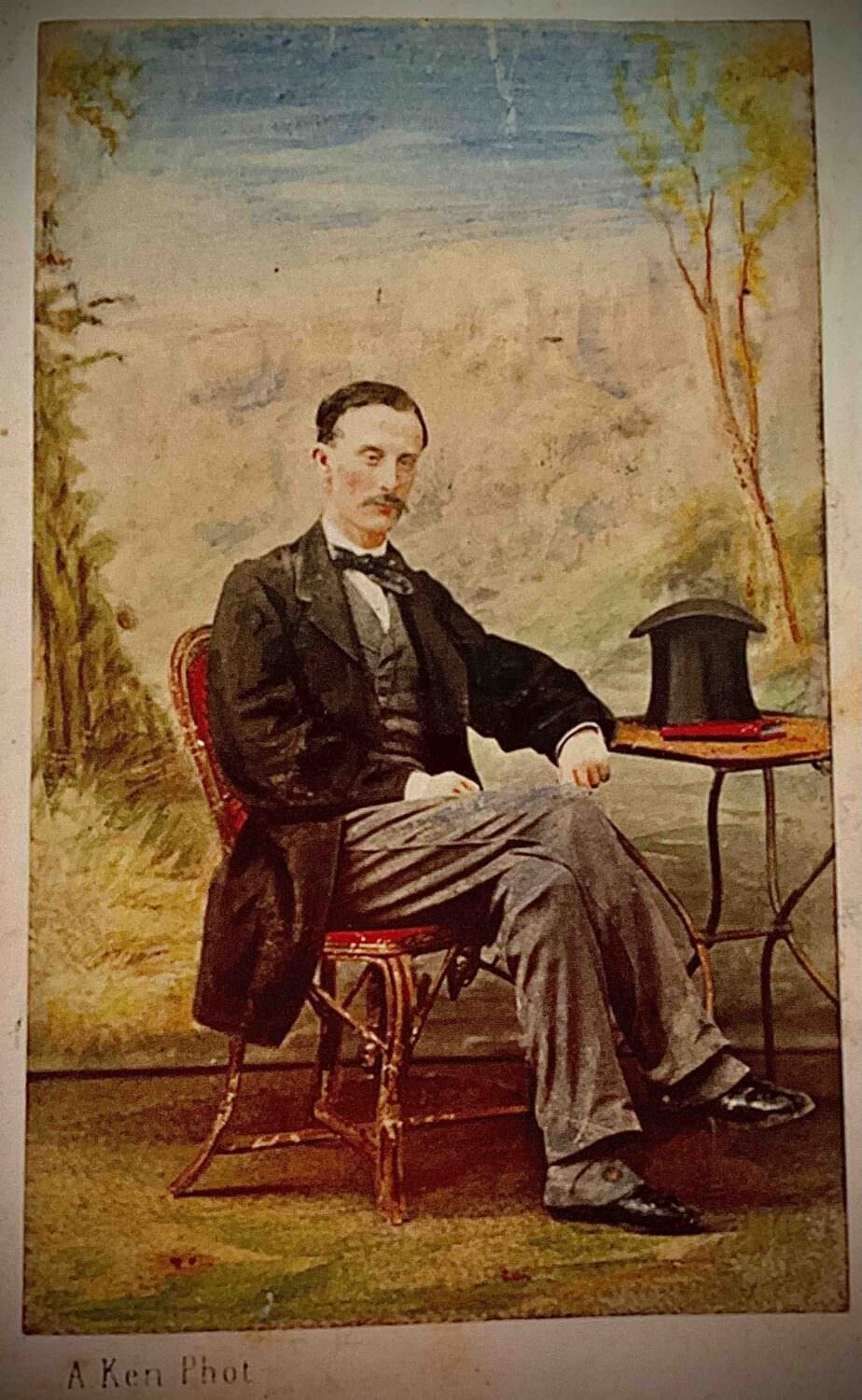

Allí, en esa urbe, vive José Inocencio de Llano y White, el hijo de una familia de posibles, el descendiente de un burgués de mucho renombre entre las autoridades y las celebridades locales. Esa Valencia cuenta con banqueros particulares, con financieros bien informados que aguardan las mejores oportunidades para hacerse con las contratas: entre ellos, la compañía White, Llano y Morand (formada entre otros por el padre y el tío de José Inocencio).

También es una ciudad levítica, una urbe en la que abundan los clérigos, cuyos trajes talares el viento de Levante airea. Valencia es asimismo la población de los artesanos, algunos de esmeradísima tradición, como los dedicados a la sedería. Es una ciudad con una abultada clase de servicios, la que integran los dependientes, los servidores y los horteras que despacha en las tiendas de vara. Es también urbe del obrero manual, de las tabernas y del menudeo, la localidad a cuyo mercado acuden los hortelanos, la plaza del gran tráfico mercantil.

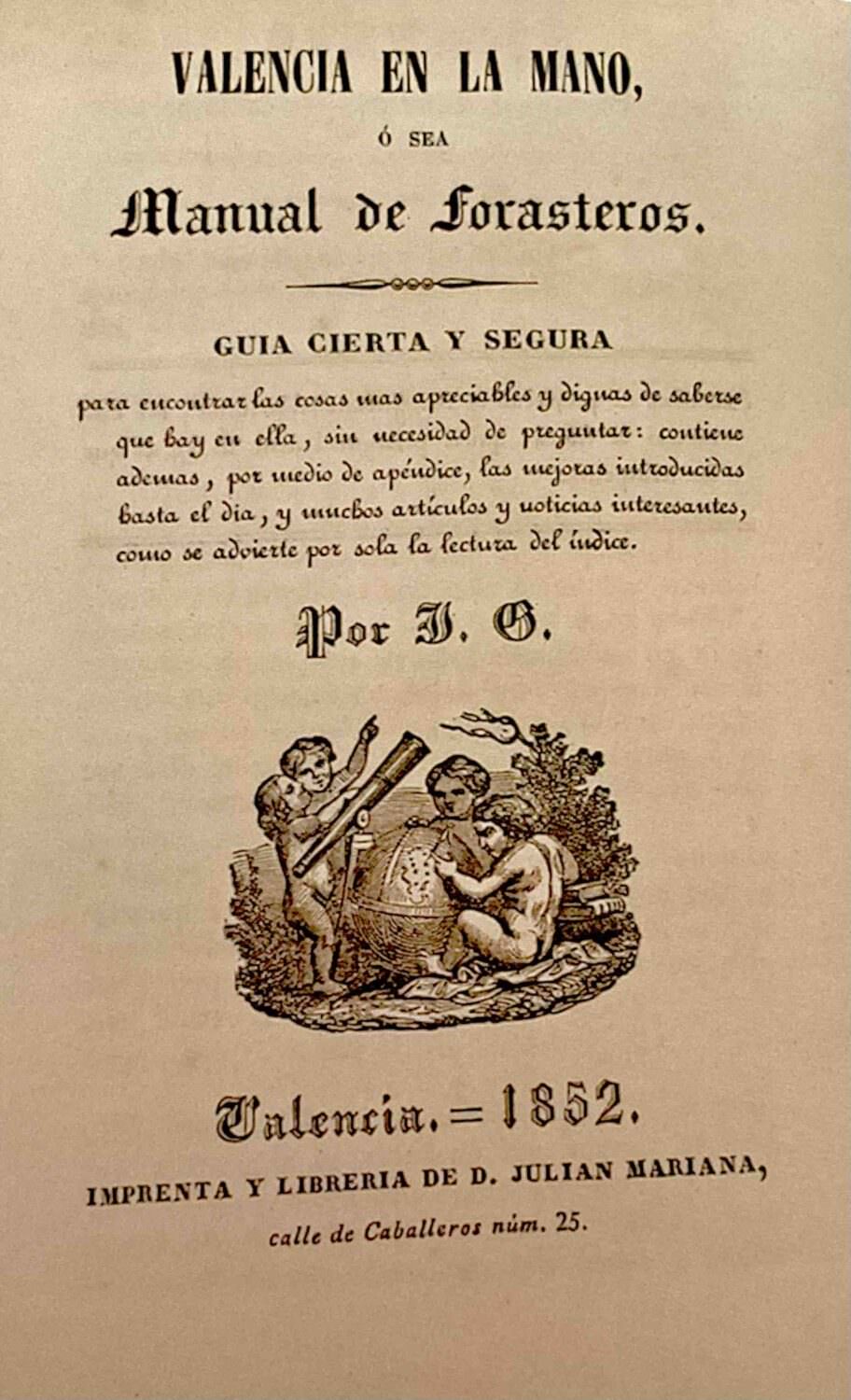

Y es, en fin, la capital de provincia en la que residen o paran naturales y forasteros. Si se cuentan los habitantes que hay en el recinto amurallado y en sus barrios extramuros, suman más de cien mil habitantes.

La ciudad burguesa

Desde los años cuarenta del Ochocientos, Valencia experimenta gran cambio. Todo parece estar mudando, todo parece sufrir una transformación vertiginosa; y los naturales se sienten protagonistas: beneficiarios, damnificados o indiferentes. Valencia empieza a cobrar la fisonomía de una ciudad burguesa: la iluminación a gas se impone en una parte del centro, igual que el empedrado de las calles o la conducción de aguas potables, que disfrutarán unos pocos privilegiados; la habilitación del muelle, la implantación del primer tendido ferroviario. Todas esas mejoras y todas esas infraestructuras son obra de burgueses atentos que ven oportunidades de negocio, interesados como están por la nueva cultura de la higiene y del confort.

Precisemos.

De entrada, el hombre burgués del siglo XIX, el hombre de mundo, es un individuo hacendoso e industrioso, un comerciante y fabricante, un propietario que hace valer sus capitales y su patrimonio. De esos bienes, de esas posesiones, proceden la influencia y el crédito que la sociedad le dispensa o el respeto con que se le trata. Sale a la esfera pública a defender sus intereses, en favor de los cuales se expresa. ¿Con qué medio? No es raro, no es infrecuente, que ese hombre adinerado se haga con periódicos que pregonan esos intereses. Y, si tiene suficiente poder, logrará ocupar puestos en la Administración o en los Consejos de Administración.

Justamente: el vocablo esencial del Ochocientos es ese: administrar, administrar las instituciones y las corporaciones, adecuar las relaciones, contratar. La igualdad jurídica permite establecer todo tipo de acuerdos económicos. Estamos ante la sociedad del contractus frente al viejo orden, el orden de los estamentos. De entrada, los convenios son parte de la vida común, como son los pactos. Como lo es esa administración de recursos y bienes que no son propios, que son colectivos, pero que patrimonializan quienes están bien situados.

En la Europa del Ochocientos, ser burgués es realizarse como hombre de negocios: recibirá dicha calificación el tipo seriamente preocupado por incrementar sus caudales, el varón que busque gastar con tiento, invertir con tino. Pero será también la persona de parientes y con parabienes, el hombre cuidadoso de lo terrenal y de la fe, el sujeto que preserve la dinastía que a la que pertenece y el linaje del que recibe una herencia material e inmaterial, del apellido que ya forma parte de las buenas familias de la localidad.

El patrimonio lo es todo. Pero la sociedad del contractus es también la del status.

En esa ciudad, el burgués es un tipo que tiene alguna agencia, alguna empresa, preferentemente industrial o mercantil, en la que emplea operarios: es su razón de ser y su razón comercial. Con ella, con esa fábrica o con esa oficina, compite en el mercado de géneros y efectos. Pero entre quienes pueden considerarse burgueses están también los funcionarios, los altos funcionarios, aquellos que cuentan con recursos públicos, que gestionan actividades públicas, que establecen relaciones igualmente públicas con promotores, contratistas, financieros.

La ciudad futura

Hacia 1860, Valencia es una plaza en auge en la que numerosos negociantes disponen de almacenes, tiendas de vara, despachos con toda clase de mercaderías. Unas pocas familias, las opulentas, las distinguidas, viven en barrios selectos, como son los cuarteles del Mar y Mercado. Esas familias residen en mansiones de varias plantas con rica decoración y con aderezos de mucho aprecio: como Francisco de Llano y su parentela, entre la que figura José Inocencio. Con los años aumenta el número de hogares con agua corriente y a sus palacios, de mucho ringorrango, se accede ya por calles empedradas.

Están edificando la ciudad futura (‘La ciudad futura’) sobre las bases, sobre el suelo y los solares de la urbe histórica. José Inocencio de Llano y White y otros como él viajan por la Europa de las reformas y del confort. Viajan y aprecian con sorpresa y admiración los adelantos materiales de otras grandes ciudades que están experimentando, que están introduciendo cambios y adelantos urbanos para la comodidad de sus naturales. Las ciudades se transforman y sus edificios se levantan de nueva planta o se reedifican, se rehabilitan. A la vez se abren amplios espacios, bulevares y avenidas, jardines y parterres en los que poder airearse, relacionarse, disfrutar y a la vez trabar nuevos conocimientos.

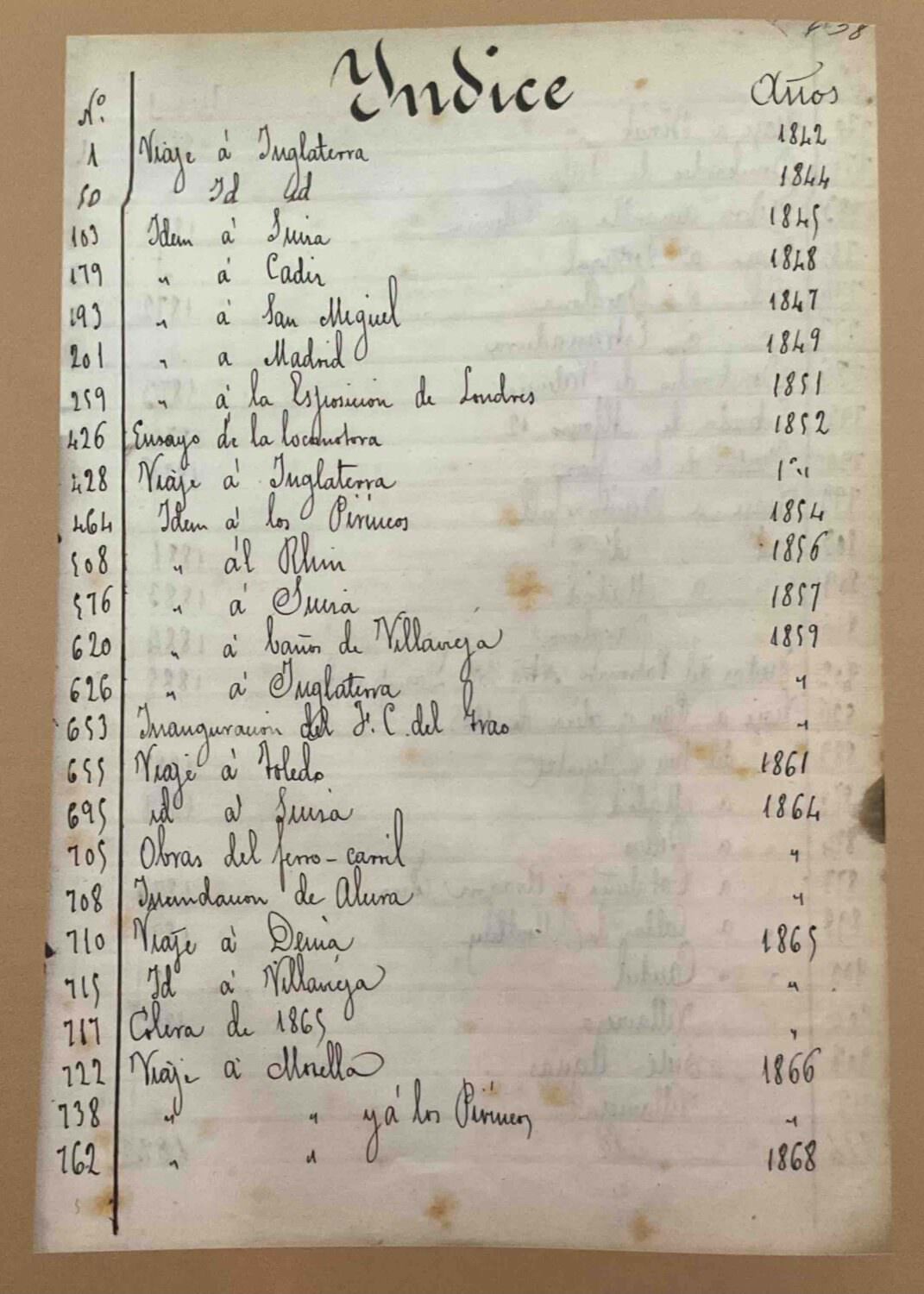

José Inocencio anotará en su diario de viajes, un documento excepcional, todo lo que ve en sus desplazamientos por Europa, concretamente en París o en Londres. Se trata del sueño de una Valencia que se aproxime a los modelos metropolitanos del norte. Efectivamente, él sueña con importar esa forma de vida, ese tráfico incesante y esos adelantos materiales que los amos, los propietarios, los industriales, los nobles y las clases medias ya gozan en la ciudad burguesa.

Valencia está experimentando esos cambios, pero a juicio de José Inocencio lleva grandes retrasos y por ello su dietario confirma las comparaciones y las analogías que él anota y registra, las semejanzas y las diferencias que el diario documenta. José Inocencio sueña con aupar su ciudad natal al nivel de esas grandes metrópolis.

Mientras tanto, los burgueses de Valencia rivalizan en buen gusto. Son los amos de sociedades de mucho tráfico, de fábricas, de manufacturas, de negocios prósperos. La vida de la urbe es un tumulto de capitales y de beneficios, de exaltaciones políticas. Y se nota: las calles se adecentan, los viejos edificios se derruyen o se rehacen, los jardines aumentan. La muralla finalmente se abate.

Hay que aventar, hay que dar respiro a una ciudad de la que los cronistas dicen que se asfixia con los hedores de la fabricación y de la descomposición, una urbe invadida periódicamente por los terribles miasmas, que tan fantasmal presencia tienen: como los frecuentes contagios del temible cólera-morbo asiático. Esa enfermedad amenaza a ricos y pobres.

A pesar de las críticas observaciones que José Inocencio deja plasmadas en su diario de viajes, el auge de la localidad es imparable y el tránsito vial también lo refleja. Los coches de la gente adinerada marchan tirados por caballerías elegantes. Esos carruajes sirven para desplazarse con agilidad, con el dinamismo de los nuevos tiempos; y sirven también para pasear a las damas, para lucirlas como prendas de un patrimonio. Así son.

¿Cómo viven aquellos ciudadanos de postín, aquellos varones de levita y buenos paños? ¿Se parecen en algo a nosotros? ¿Cómo son los antepasados distinguidos y en qué nos identificamos, si es que hay algo que nos asemeje? ¿Cuál es su forma de mirar, de vacacionar, de disfrutar del ocio, de morir? ¿Y cuál su manera de habitar en una ciudad que está en el mapa y que ciertos grabados nos la pintan ajetreada y humeante? Lo que no siempre muestran es la bullanga popular, el malestar, los choques frecuentes.

Sabemos muchas cosas de José Inocencio, que dejamos reflejadas en ‘La ciudad futura’. Sabemos muchas cosas porque hemos ido copiando abundante documentación a largo de décadas para rehacer lo que fue aquella familia burguesa en la valencia distinguida y para rehacer lo que fueron los viajes de nuestro protagonista en la Europa del Ochocientos.

La pregunta inmediata es cómo trabajamos los historiadores para buscar, hallar, rehacer, analizar, dar significado a los actos humanos y, finalmente, narrar los hechos y vicisitudes de individuos muertos a los que sólo podemos acceder vicariamente. Bien mirado, el historiador no es un observador, sino alguien que, guiado por un objeto, por una meta, reúne información directa o indirecta: pues bien ¿como lo hacemos o cómo lo hacíamos?

Los viejos historiadores

Sentados al pupitre, los viejos investigadores esperan los legajos, los manuscritos e impresos, los documentos públicos y privados. Esa mercancía traerá datos. Allí puede estar todo casi: en el legajo prometedor. El sintagma tiene una fea sonoridad, una resonancia de escupitajo: legajo, algo arrojado. Los viejos historiadores, que aún confían.

Estos, los viejos historiadores, cuando acudieron a un archivo por primera vez, aquello que manejaron fue eso: un legajo viejo de papeles cuarteados, con un tapiz polvoriento. Recubierto por una pátina de décadas, de siglos.

Imaginémoslos.

Los viejos historiadores desanudan cuidadosamente las cintas rojas que luego la mayoría serán incapaces de atar igual. Abren las tapas de cartón. De la operación se desprenden ácaros. ¿Y qué encuentran? Expedientes, carpetillas, hojas, folios. Cada uno de esos expedientes es información, datos brutos con su sesgo particular. Y cada uno es enigma: mensaje cifrado. O, si se prefiere, es documento inerte que puede ser desvelado.

¿Por qué esos folios están en ese legajo y no en otro? Más aún: ¿qué relación tienen entre ellos? Un legajo siempre es una suma de posibilidades. Un hallazgo imprevisto proporciona nuevas pistas y, a la vez, agranda el desconocimiento. Los historiadores averiguan cosas, pero ignoran más.

Cada legajo es una suma de datos inconexos, de informaciones cuyo significado los investigadores no saben. Hay que avanzar, cubrir lagunas. Podrían inventar, pero no, no deben hacerlo: esa libertad está reservada a los novelistas o a los noveleros.

¿Qué hacen, pues, los historiadores? Inician un tanteo. Por ejemplo, un nombre propio les puede servir de punto de partida: José Inocencio de Llano y White. ¿Quién es ese individuo que ahí anota, quién ese que suscribe? Los viejos historiadores pueden tomar esas informaciones anónimamente, como un número más de una totalidad más vasta, como datos positivos; y pueden tomarlos como noticias a las que reconstruir su contexto, auténtico jeroglífico a descifrará partir de un marco.

Los viejos historiadores emprenden una pesquisa a partir del nombre que rotula una identidad, una identidad que deben descubrir. Ese dato menor es un indicio cuyo sentido han de revelar, un cabo suelto que les lleva a otros datos. Con ellos, con esa información, los investigadores postulan una totalidad a reconstruir, algo a constituir con los propios documentos del archivo. Pero también con los conocimientos históricos previos, esos que les han proporcionado sus colegas, sus predecesores.

En ‘La ciudad futura’, ¿se trataba de hacer una biografía? No exactamente o no necesariamente. Se trataba de documentar acciones humanas que han dejado huella y que tienen un determinado sentido para el actor y para los espectadores. Los viejos historiadores comienzan a rastrear las huellas de un individuo en su contexto, con motivaciones que no son las suyas, las de los historiadores. Y con una identidad que sólo en parte conocerán: comienzan a analizar esas acciones.

¿Cuál es el error que pueden cometer? La presunta o excesiva familiaridad de los investigadores con lo investigado y con el investigado, la supuesta transparencia del individuo pretérito o del documento extinto. Carlo Ginzburg siempre nos ha advertido contra ese riesgo, contra esa fatalidad. Luminosas palabras las del historiador, que ahora me atrevo a parafrasear.

Hay que desprenderse de una idea ilusoria, dice Ginzburg. ¿Cuál? La de la accesibilidad de los textos, la de la facilidad de las interpretaciones, la de la transparencia. Quizá la primera ayuda, añade Ginzburg, podamos hallarla en el concepto de alienación: es decir, lo otro, lo que resulta extraño. Es una actitud que nos hace ver un texto como algo opaco, cerrado, que se nos opone.

Normalmente es resultado de una técnica: se trata de no leer un texto como obvio. ¿Con qué fin? Con el propósito de entenderlo mejor. Apostilla Ginzburg: desconfío de quienes usan las metodologías que sajan los textos a la manera de quienes emplean el cuchillo para rebanar el taco de la mantequilla. Su aparente poder es ilusorio.

Los viejos historiadores no se hacen ilusiones, no quieren hacerse ilusiones, no quieren darse fáciles explicaciones. Lo que quieren es exhumar con sentido lo que estaba inerte, conectar datos que permitan hallar el significado de esas acciones humanas.

Eso obliga a meses y meses, por no decir años, de acopio documental, de análisis textual, de exégesis sintáctica, de estudio histórico y filológico, psicológico y sociológico, semiótico y cultural, económico y material. El resultado es una narración en la que, con suerte se obra, un prodigio. ¿Qué cosa? La aparición de una ciudad que no existía, de una realidad muerta que los viejos historiadores han levantado o reconstruido pieza a pieza: ‘La ciudad futura’.

- Eduardo Mendoza. Los orates del novelista - 31 mayo, 2025

- Carlo Ginzburg y la microhistoria. Cincuenta años de un clásico - 12 mayo, 2025

- Javier Cercas y el papa Francisco: la novela del fin del mundo - 21 abril, 2025