#MAKMAAudiovisual

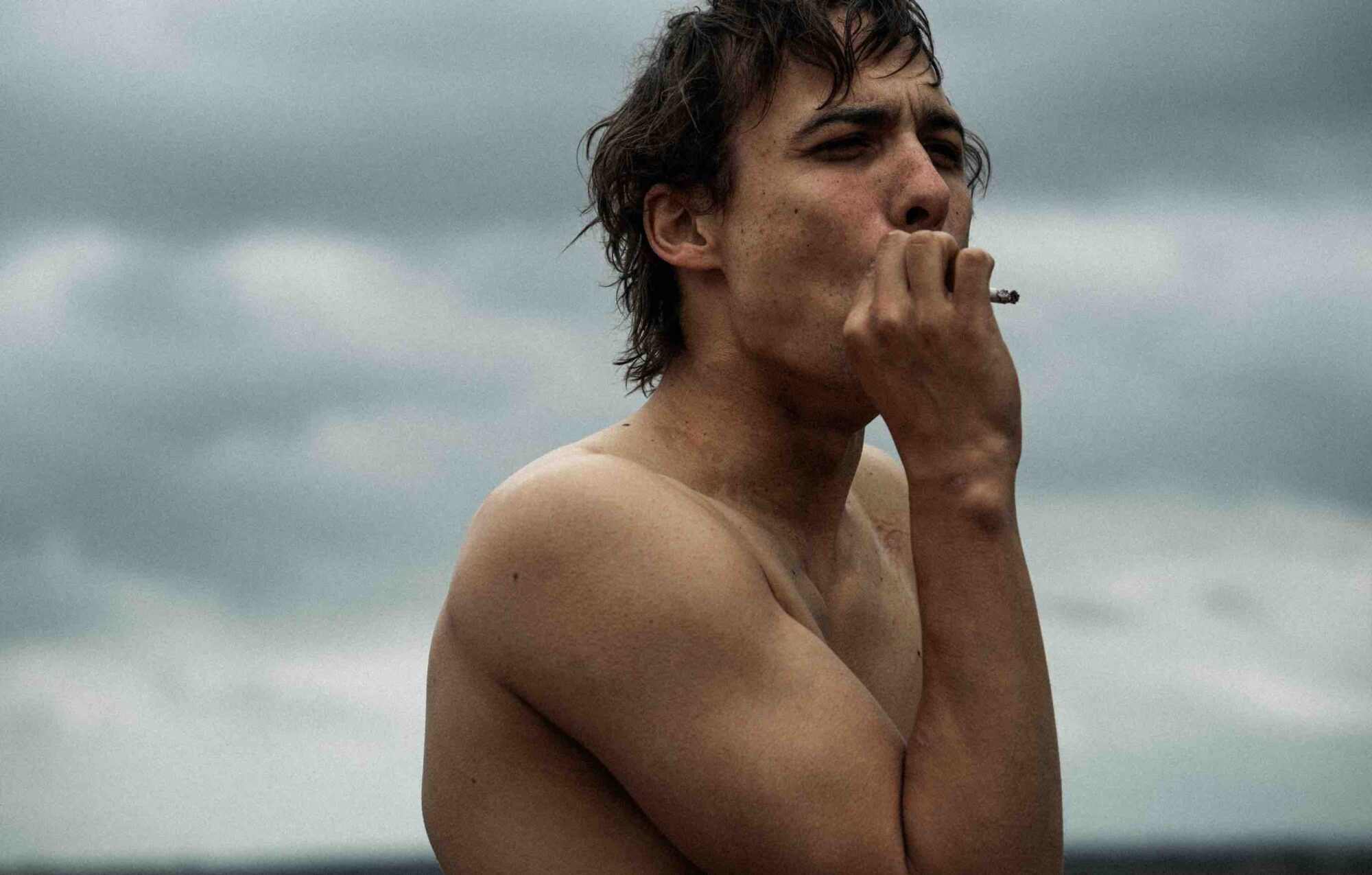

‘Urchin’, de Harris Dickinson

Reparto: Frank Dillane, Megan Northam y Diane Axford Sparkes

99′, Reino Unido, 2025

‘Ciudad sin sueño’, de Guillermo Galoe

Reparto: Antonio Fernández Gabarre, Bilal Sedraoui y Jesús ‘Chule’ Fernández Silva

97′, España, 2025

Estreno: viernes 21 de noviembre de 2025

Desde que el cine pudo dejar los platós de los estudios para salir a la calle, una de sus misiones ha sido la de tomarle el pulso a la realidad social de cada momento. Si los franceses de la nouvelle vague iban a desarrollar una cinematografía que, grosso modo, se centraría en una reivindicación de la vida en un sentido hedonista, los británicos del movimiento Free Cinema pondrían el ojo en las realidades más marginales de la sociedad, ya fuera desde el campo del documental como en el terreno de la ficción. Este mismo pulso con la realidad se encuentra en el ADN de dos de las películas más destacables que han llegado estas semanas a la cartelera.

‘Urchin’, primer largometraje dirigido por el actor Harris Dickinson (‘Triángulo de la tristeza’), cuenta la historia de Mike, un joven sin hogar que vive en las calles del Londres contemporáneo. Mike debe buscar cada día un sitio donde dormir, al tiempo que trata de cubrir sus necesidades más básicas, lo que implica en ocasiones recurrir a la delincuencia.

Tras atracar a un viandante que, paradójicamente, intentaba ayudarle, Mike es detenido por la policía. Pero lo que en principio puede parecer un problema se convierte, para Mike, en una oportunidad de entrar en el círculo de asistencia social que le permitirá reinsertarse. Sin embargo, la vida de Mike esconde muchos secretos, obstáculos que lo empujan o tientan para acabar de nuevo en la marginalidad.

Desde el punto de vista de su estructura, ‘Urchin’ es una película que depara pocas sorpresas debido a un guion que se apoya en una construcción clásica de caída-redención-caída ya vista muchas veces, especialmente en el cine de género.

Llamémosle pasado, destino, pulsión, sistema o fatalidad, el cine ha relatado en numerosas ocasiones esta especie de condena que persigue a las personas y que parece abocarnos a sucumbir ante nuestros propios precipicios. Varios aspectos hacen de esta película, sin embargo, un trabajo notable.

El primero de ellos nos remite a su aspecto formal. Si bien es cierto que, tal y como ha reconocido el propio director, ‘Urchin’ es una película que bebe del cine de directores como Mike Leigh, Ken Loach o, más recientemente, Shane Meadows (‘This is England’), Dickinson rehúye de una estilización propia de una cierta tradición en el cine social británico para hacer una propuesta estéticamente muy marcada en la que la cámara se esfuerza en mantenerse a mucha distancia de los sucesos que va a relatar.

Una cámara que mira desde lejos, lo que refuerza, junto a otros elementos de puesta en escena, la pretensión de objetividad a la que aspira el director. Dickinson registra sin entrometerse, lo que implica una dirección que escapa de los primeros planos para centrarse en composiciones en las que los cuerpos (protagonistas absolutos de esta película) se muestran en tomas enteras y medias, recurriendo, incluso, al uso del zoom, técnica poco frecuente en el cine contemporáneo, pero que aquí marca doblemente ese alejamiento que define su trabajo.

En ese sentido, Dickinson demuestra una destacable intencionalidad por asumir riesgos, si bien da prueba, también, de un control de los instrumentos del cine infrecuente en una ópera prima, logrando una pieza muy sólida desde su propia concepción. Esta combinación de riesgo sin olvidar la coherencia estética global se apoya en un montaje que no teme contraponer distintos tonos, planteamientos, en una narración que tampoco tiene miedo por unir esa búsqueda radical del naturalismo con elementos simbólicos fuertemente disruptivos a fin de indagar, a tumba abierta, en los distintos estados de ánimo o fases por las que pasa su protagonista.

Con estas armas, Harris Dickinson ha compuesto una pieza compleja que dispara, al menos, en dos direcciones. Primero, como retrato de esa marginalidad a la que se ve abocado Mike, un hombre sujeto tanto a sus circunstancias como a unas condiciones psicológicas muy enmarañadas.

Dickinson logra meternos en ese laberinto emocional que es la mente de Mike de manera directa, pura, confiando en la fuerza de un relato bien articulado y, sobre todo, con el apoyo de un elenco de actores cuyas interpretaciones saltan literalmente de la pantalla hasta colocarse a nuestro lado, en la butaca; tal es el grado de verosimilitud que logra en esta película.

Cierto es que la solidez de esta parte del relato quizá desmerezca la necesidad de esos elementos simbólicos de los que hemos hablado antes, pero su sutil integración en la narración en nada hace decaer la propuesta. Para salvarse, Mike debe enfrentarse primero a su mayor enemigo: el propio Mike.

Con mucho esfuerzo, Mike logra ciertos momentos de estabilidad emocional, pero algo dentro de él lo expulsa de nuevo hacia afuera, ya sea en la forma de sus muchas adicciones como por su propia incapacidad para integrarse en un mundo que se rige por unas reglas que no logra entender; lo que nos conduce al segundo de los elementos que sirven de diana de esta cinta y que no es otro que un sistema de asistencia social cuya falta de recursos acaba por dejar a personas como Mike en la estacada.

Tras su salida de prisión, los servicios sociales se ocupan de proporcionarle un trabajo y una modesta residencia en un albergue. Pero, como iremos viendo, esta ayuda irá desapareciendo según vaya cumpliendo con los plazos impuestos por los protocolos.

Una estructura funcionarial que apenas cumple con el expediente y que, al final, no soluciona nada, bien por la carencia de medios materiales, bien por la propia falta de comprensión ante situaciones particulares complejas que se escapan a esas armas de las que dispone. Como decimos, un debut impecable.

La ‘Ciudad sin sueño’ de Guillermo Galoe

Este mismo propósito de retratar realidades sociales que se encuentran en el margen inspira la también ópera prima de Guillermo Galoe, ‘Ciudad sin sueño’. Aquí conoceremos a Toni, un chico de 15 años que vive en la Cañada Real de Madrid, considerado como el asentamiento de chabolas más grande de Europa. Toni vive muy pegado a su abuelo, al que admira y con el que comparte su afición por los galgos con los que participa en carreras ilegales.

Sin embargo, la amenaza del desahucio se cierne sobre la comunidad, lo que incita a sus padres a aceptar una oferta de realojo en un edificio adscrito a un programa público de asistencia. Pero Toni no quiere dejar su casa y, sobre todo, a su abuelo, que se niega a trasladarse y, con ello, a romper la familia.

Como en el caso de ‘Urchin’, Guillermo Galoe toma elementos del cine de género como base para construir un relato que tiene parte de retrato, parte de ejercicio de denuncia. Tras ganar una de las carreras de galgos, Chule, el abuelo de Toni, entrega su perro a otra familia de gitanos que controlan el tráfico de drogas en el campamento a cambio de la propiedad de una parcela.

Toni, que no comprende los motivos de su abuelo, se rebela contra esta decisión, reacción que tiene como fondo su propia disconformidad con los cambios que se están produciendo en su vida. Un enfrentamiento entre el mundo juvenil y el de los adultos que esconde una relación de deudas clásica del género carcelario.

Como en la película de Dickinson, Guillermo Galoe pone toda la carne en un trabajo de cámara que tampoco recela de mezclar distintas estéticas. Así, la película empieza con una imagen: Toni y su mejor amigo, Bilal, un chico de su edad de ascendencia marroquí, juegan en un descampado del barrio. Mientras Bilal está subido a la carrocería de un coche, Toni graba la escena con su teléfono móvil a cuya imagen le interpone un filtro que distorsiona los colores.

Galoe contrasta estas imágenes con el resto del metraje, en el que la composición se debe a una exquisita dirección de fotografía a cargo de Rui Poças, colaborador de directores como Lucrecia Martel (Zama) o buena parte de la obra del portugués Miguel Gomes (Tabú), a fin de contrastar esas dos realidades psicológicas en confrontación, la de los jóvenes y la de sus mayores. Un contraste que, otra vez, apunta a una colisión de estilos en el que a lo real se inserta lo simbólico, aunque de forma distinta al trabajo del británico.

Dos líneas maestras dirigen igualmente la propuesta de Galoe. La primera, como ejercicio puramente descriptivo. Y aquí, si bien en la mirada de Galoe se percibe una mayor implicación o subjetividad ante una realidad con la que se muestra más implicado, su relato intenta, igualmente, señalar sin emitir un juicio de valor ni tratar de adivinar las soluciones.

Tanto es así que, por momentos, percibimos que su película se olvida de elaborar una trama más o menos argumental para centrarse en la mera enunciación de un doble paisaje, humano y físico. Paisaje humano en el que, otra vez, el destino de estos personajes está íntimamente relacionado con su propia identidad, sociológica y cultural. Hablamos aquí de personas que no siempre buscan una salida a su situación, ciertamente compleja, sino que parece que, simplemente, persiguen que los dejen vivir como siempre han vivido.

Paisaje urbano, también, que deja a la vez expuesto un laberinto del que parece que no quepa otra salida que las trampas que les propone un orden político que los aboca a otro agujero, un desplazamiento a un lugar donde no estorben a otros intereses.

La otra línea narrativa nos remite a una tradición de relatos sobre la juventud que bien podría estar emparentada con novelas como ‘El camino’, de Miguel Delibes. Toni se enfrenta a un destino inapelable: pronto abandonará, de una vez y para siempre, la que ha sido su casa, su espacio de juegos, ese terreno conocido en el que todos nos sentimos confortables.

Antes de abandonarlo, Toni, como Daniel el Mochuelo en la obra de Delibes, tratará de retener ese espacio para sí, reacio a perder todo lo que ama, resistiéndose a entregarse a un futuro en el que ya nada será como hasta ahora. Ese es su verdadero conflicto. Pero como en el caso de la obra de Delibes, el destino está escrito y no se puede escapar de él.

Una obra igualmente reseñable que, si bien le pesa algo ese divagar por los espacios que quiere registrar y unas interpretaciones no profesionales que juegan con romper involuntariamente la cuarta pared de la ficción, denota a un director ambicioso al que habrá que seguirle la pista.

- Isabel Coixet (‘Tres adioses’): “Todos vamos buscando signos, pequeñas muletas que nos ayuden a transitar la vida” - 18 febrero, 2026

- José Luis Guerín, director de ‘Historias del buen valle’: “El cine documental permite un margen mucho más amplio de experimentación” - 14 febrero, 2026

- ‘La tarta del presidente’, de Hasan Hadi: el mundo antes de la guerra - 13 febrero, 2026