#MAKMALibros

En torno a la figura y obra de Mario Vargas Llosa (1936-2025)

Cuando me enteré del fallecimiento de Mario Vargas Llosa (1936-2025), la noticia me provocó incredulidad. Desde siempre, el escritor parecía haber estado ahí. Así me lo parecía, sí. De hecho, mi vida empezó cuando su carrera principiaba. Sin ir más lejos, su primer libro publicado fue una colección de cuentos, ‘Los jefes’ (1957), galardonado con el premio Leopoldo Alas en… 1959.

89 años pueden parecer muchos y, sin duda, lo son, pero uno nunca se acostumbra a perder a alguien a quien ha seguido con adhesiones y disentimientos; a alguien de quien ha leído sus novelas, casi todas sus novelas; a alguien con habilidad y talento, de verbo fácil y tono altísimo, casi intimidatorio, propio de un sabio ponente e imponente.

Pero Vargas Llosa no era solo un novelista. Además, ejercía de observador. Examinaba el mundo. Obraba como un explorador que, con plano y brújula, se adentra por geografías reales e imaginarias, pobladas por una vasta demografía de individuos. Vargas Llosa fungía, en fin, de lector experto y libre, pues con sus ensayos aprendemos a disfrutar con intensidad la literatura. Aprendemos a leer a la vez con esfuerzo y deleite.

Quienes lo han seguido, generalmente recuerdan cuáles fueron la época y la obra con la que empezaron a gozar de sus historias. No he olvidado el momento exacto en que, por primera vez, tuve en mis manos un libro suyo dispuesto a leerlo.

Contaba 20 años y me hallaba en un domicilio ajeno. Era un largo fin de semana. La lectura que traía de casa la tenía mediada y justamente el sábado se me acabó. En la escueta biblioteca de aquel recinto me encontré con un título llamativo: ‘La tía Julia y el escribidor’ (1977). Insisto: no me hallaba en mi domicilio y todavía no había leído nada de Mario Vargas Llosa, autor de quien me había hablado meses atrás un profesor cubano.

Empecé a leer. Cuando acabó el largo fin de semana, yo ya había concluido aquel volumen tan profundamente literario y descacharrante. Conforme lo leía corroboraba, página a página y en sus capítulos pares e impares, la fascinación de la novela, los ardides de que se servía el autor.

‘La tía Julia y el escribidor’ me confirmó que la alta literatura no tiene por qué resultar tediosa. Solo alguien muy bien dotado para la novela puede escribir seria, aunque no severamente, una obra como esa. Con un humor hilarante, el novelista combinaba ficción autobiográfica, folletín enloquecido, enamoramientos de juventud y metaliteratura.

Insisto… Descubrí a un autor, cuya destreza narrativa me admiró, y a un lector apasionado, un escritor que compartía con generosidad sus exégesis y cavilaciones literarias.

Con los años, entendí que esa liberalidad era el centro de toda su obra. Vargas Llosa no se limitaba a escribir: leía con el mismo esmero y atención que aplicaba a sus novelas. Así, sus ensayos sobre Gabriel García Márquez, Gustave Flaubert o Juan Carlos Onetti, escritos en los años 70 y después, muestran unos sentidos bien abiertos, una sensibilidad hacia los autores, una entrega. Pero muestra también un gusto, el de quien se deleita sin más con la literatura, pues no se reserva los descubrimientos y el placer de los hallazgos. Al contrario: los reparte a manos llenas. Por eso, en sus ensayos literarios, obra como el crítico que enjuicia sin jerga académica, sin exhibición de erudiciones.

Pienso, por ejemplo, en ‘La verdad de las mentiras’ (1990): allí nos enseña que el escritor es, antes que nada, eso: un lector. Cada frase, cada giro narrativo y cada construcción del personaje son fruto de un acopio. El novelista se alimenta con la lectura intensa y extensa, algo que le sirve, como ensayista, para realizar análisis profundos, nunca pedantes. Hay un reconocimiento humilde de la grandeza ajena; hay un empeño por aprender para hacer y, antes que nada, hacerse.

Vargas Llosa es, en este sentido, heredero de Jean-Paul Sartre: del escritor que concibe la literatura como un diálogo vivo con la sociedad y que exige a la novela abrirse a los caminos de la libertad, un espacio de responsabilidades individuales, la asunción de un yo que se forma con la experiencia y la cultura.

No es mera chiripa que Vargas Llosa confesara su fascinación juvenil por Sartre: por ‘¿Qué es la literatura?’ (1947) y ‘Las palabras’ (1963), por ejemplo. Pero tampoco es puro azar que, con los años, también se alejara del modelo del intelectual comprometido (y mesiánico) que Sartre encarnaba.

En Mario Vargas Llosa sobrevivirá la idea de que escribir es comprometerse. Eso sí, sin sacrificar la autonomía de la ficción y de la novela a las ataduras de la política (por la que siempre se interesó). La política está en su obra y en su vida, pero no recuerdo que esto le hiciera escribir ficciones o novelas serviles.

Si Sartre le da el impulso inicial, Flaubert le muestra qué es el rigor. Vargas Llosa siempre mostrará su devoción por el autor de ‘Madame Bovary’ (1857). Lo estudia en profundidad en ‘La orgía perpetua’ (1975), convirtiendo dicho ensayo en una pesquisa con intriga. De Flaubert aprende: el poder de la elaboración paciente; la obsesión por el estilo, por la palabra precisa; la exigencia de la forma como cuestión ética. Vargas Llosa encontrará en Flaubert el ejemplo de que la literatura no es simple reflejo del mundo: es un arte de precisión, un trabajo de minucia que exige disciplina absoluta.

William Faulkner, por su parte, será su maestro en la invención técnica. Cuando uno lee ‘La ciudad y los perros’ (1963) o ‘Conversación en La Catedral’ (1969), advierte la deuda de Vargas Llosa con el novelista estadounidense: en sus novelas son recurrentes los vaivenes temporales, los puntos de vista múltiples, las voces entrecruzadas que forman una polifonía inestable. Vargas Llosa reconocerá que ‘Mientras agonizo’ (1930) y ‘El ruido y la furia’ (1929) le abrieron un camino: el novelista podía fragmentar el tiempo y desordenar la cronología para reconstruir con mayor veracidad las complejidades de la vida.

La vida sucede, sí, pero las cosas nos ocurren simultáneamente, con un pasado que no pasa mientras hacemos, pensamos, cavilamos. De Faulkner aprendió que la dificultad formal es, muchas veces, la única manera de ser fiel a la desconcertante experiencia humana.

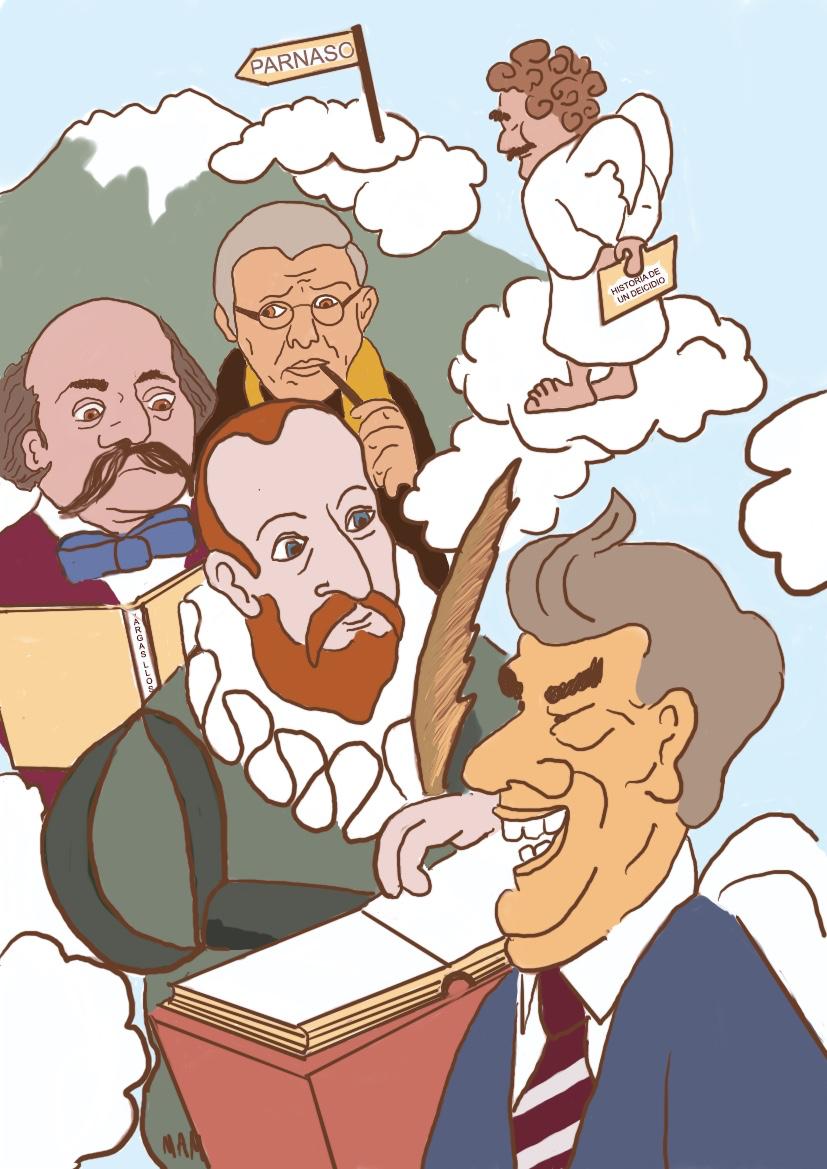

Y no puedo olvidar a Gabriel García Márquez, con quien tanto compartió, a quien literal y literariamente tanto admiró. La amistad que los unió en los años 60, la veneración recíproca y la ruptura definitiva forman parte de una de las leyendas del boom de la literatura latinoamericana. Pero más allá del chisme y el desencuentro, lo cierto es que Vargas Llosa supo leer y glosar a Gabo como pocos. ‘García Márquez: historia de un deicidio’ (1971), su ensayo sobre ‘Cien años de soledad’ (1967), es todavía una de las mejores vías de ingreso a esa obra.

Supo ver en ella no solo la exuberancia verbal, la imaginación mítica y la fatalidad de la vida, sino también la estructura invisible que mantiene en pie el torrente narrativo. En apariencia y en realidad eran opuestos: García Márquez encarnaba la insólito y la magia cotidiana; por su parte, Vargas Llosa encarnaba el examen pericial y la razón iluminista; si uno obraba prodigios con sus mejores relatos, el otro era el narrador total de la minucia y del mundo. Y, no obstante, ambos compartían la convicción de que la literatura puede cambiar la mirada sobre el mundo, su sentido.

Leer a Vargas Llosa es adentrarse en microcosmos densos y copiosos. Con sus novelas recorremos la Lima de ‘La ciudad y los perros’, nos sentamos junto a Zavalita en la cantina de ‘Conversación en La Catedral’ o a seguir a los iluminados de ‘La guerra del fin del mundo’ (1981), en un sertón brasileño convertido en escenario de epopeya, fanatismo y demencia.

Pero también está el Vargas Llosa de la sátira, en ‘Pantaleón y las visitadoras’ (1973); el del erotismo lúdico, en ‘Los cuadernos de don Rigoberto’ (1997); el del folletín y la melancolía amorosa, en ‘Travesuras de la niña mala’ (2006).

Su literatura tantea todos los tonos posibles: de la tragedia a la farsa, de la historia colectiva a la intimidad más secreta.

Y no solo las novelas: sus memorias, ‘El pez en el agua’ (1993), revelan una intimidad sorprendente. El capítulo titulado ‘Ese señor que era mi papá’, de resonancias freudianas, describe con franqueza y fina lucidez la compleja, la durísima relación con su padre. Es un relato que combina dolor, ironía y aprendizaje, la pérdida del paraíso y de la inocencia. Allí corroboramos que las experiencias personales se convierten en materia literaria, y que la literatura, a su vez, nos auxilia, nos sirve para examinar y comprender nuestra propia vida.

Lo decisivo es que Vargas Llosa logró insertar la literatura latinoamericana en la gran tradición de la novela universal. Como Honoré de Balzac, construyó sociedades enteras en microcosmos narrativos. Como Lev Tolstói, exploró la historia a través de personajes arrebatados y arrastrados por las pasiones colectivas. Como Fiódor Dostoievski, indagó en la psicología del fanatismo y en la ambigüedad moral de las criaturas. Y como Albert Camus, pensó la libertad y la rebelión no solo como asuntos filosóficos, sino como dramas humanos, materializados en destinos singulares.

Vargas Llosa fue, en ese sentido, un clásico y un contemporáneo: un novelista que, cuando escribía sobre Lima, Piura, Canudos o París, dialogaba con la gran tradición europea, renovándola desde América Latina.

No podemos permitir que Mario Vargas Llosa se convierta en una figura histórica lejana y ya inerte. Cada libro suyo sigue vivo, esperando ser leído y releído. Nos invita a abrir sus páginas, a dejarnos envolver por su prosa y su trama humana, a confirmar la intensidad de sus personajes y la riqueza de sus escenarios.

No obstante, sería incompleto hablar de Vargas Llosa sin aludir a su dimensión política. Desde sus entusiasmos revolucionarios de juventud –el hombre que viajó a Cuba fascinado por la figura de Fidel Castro– hasta su desencanto posterior, su vida intelectual estuvo marcada por la búsqueda de una libertad que no tolerara dogmas. Tuvo finas intuiciones y cometió graves errores, llevado por sus ideas.

Su candidatura presidencial en 1990 en el Perú, derrotada por Alberto Fujimori, lo convirtió en protagonista de un drama político. Allí no solo se jugaba su destino personal, sino el de todo un país. Desde entonces, defenderá con mayor firmeza el liberalismo, enfrentando críticas de quienes no entendían que la pasión literaria pudiera convivir con una visión política tan pertinaz. En ‘El pez en el agua’ narró esa travesía con una franqueza enorme: la experiencia política como novela vivida, con sus traiciones, desilusiones y heridas.

Pero incluso en su faceta política, Vargas Llosa seguía siendo novelista. Veía el poder como una maquinaria narrativa, como una trama que debía desentrañarse con los mismos recursos de la ficción. De hecho, no pocas de sus novelas –’Historia de Mayta’ (1984), ‘Lituma en los Andes’ (1993) o ‘La fiesta del Chivo’ (2000)– son indagaciones sobre la violencia y la corrupción del poder, el modo y las vías en que la política devora a los individuos y transforma los ideales en ruina, crueldad o fanatismo.

Desde sus primeras novelas en los años 60, su proyecto literario ha estado marcado por la historia y el individuo. Pero también, y sobre todo, por la experimentación formal, por el afán de representar, con la mayor complejidad posible, la vida social y política del Perú y de América Latina, proyectando a través de sus novelas concretas, localizadas y bien reales dilemas de la condición humana.

Sin embargo, sería un error considerar que la obra de Vargas Llosa es únicamente un laboratorio técnico o un ejercicio de virtuosismo. Lo que caracteriza a su narrativa es la manera en que esas técnicas, lejos de convertirse en meros artificios, se subordinan a la necesidad de contar historias, de explorar los conflictos humanos y de confrontar al lector con los grandes temas de la libertad, el poder, la violencia, la moral y el deseo.

Lo que resulta evidente a lo largo de toda su trayectoria es que ciertas técnicas perduran como marca. El estilo indirecto libre, el multiperspectivismo, la integración de distintos registros lingüísticos y el papel organizador de los espacios se mantienen constantes, aunque modulados de acuerdo con la etapa y el proyecto de cada novela. Estos recursos son los que otorgan a su narrativa un carácter reconocible y, al mismo tiempo, flexible.

Vargas Llosa es capaz de escribir una novela experimental y fragmentaria como ‘Conversación en La Catedral’, una sátira cómica como ‘Pantaleón y las visitadoras’, una epopeya histórica como ‘La guerra del fin del mundo’ o un drama político como ‘La fiesta del Chivo’, y en todas ellas se percibe la huella de su poética.

Vargas Llosa sabe dosificar el suspense, construir escenas irreverentes, incorporar diálogos irónicos, generar tensiones dramáticas. La comicidad se percibe en personajes como Pedro Camacho, el folletinista de ‘La tía Julia y el escribidor’ o en situaciones absurdas como las que vive el capitán Pantaleón con su servicio de visitadoras.

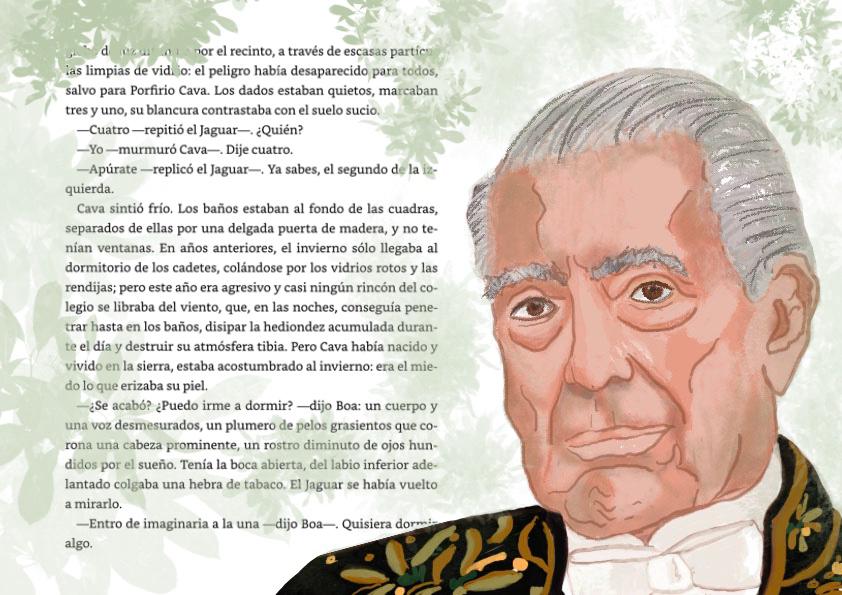

El dramatismo se despliega en los cadetes que conviven y sobreviven en el colegio militar de ‘La ciudad y los perros’, atrapados en un mundo de violencia y corrupción, o en la tragedia de la dictadura en ‘La fiesta del Chivo’. La reflexión política y filosófica emerge en ‘Conversación en La Catedral’ o ‘Historia de Mayta’, donde la pregunta por el poder, la libertad y el destino de las utopías atraviesa toda la narración.

El resultado es que las novelas de Mario Vargas Llosa se convierten en artefactos literarios complejos y fascinantes, donde se cruzan el humor y la tragedia, la política y el erotismo, la historia y la invención. Su poética logra mantener un difícil equilibrio entre el rigor técnico y la vitalidad narrativa, entre la exigencia estética y la comunicación con un público amplio. Ese equilibrio es el que le ha permitido ocupar un lugar destacado en la literatura y ser leído no solo como un escritor de técnicas sofisticadas, sino también como un narrador nato, capaz de conmovernos, divertirnos y hacernos pensar.

Decía al principio de este artículo que quienes hemos seguido a Vargas Llosa generalmente recordamos cuáles fueron la época y la obra con la que empezamos a gozar con sus historias. No olvidamos el momento exacto en que, por primera vez, tuvimos en nuestras manos un libro suyo, dispuestos a leerlo. Pues bien, esos mismos que han leído a Vargas Llosa saben, sabemos, sé… que seguiremos leyéndolo y releyéndolo. Imaginemos que ahora, justamente ahora, empezamos una novela que comienza:

“El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Su piel era oscura, sus huesos prominentes y sus ojos ardían con fuego perpetuo. Calzaba sandalias de pastor y la túnica morada que le caía sobre el cuerpo recordaba el hábito de esos misioneros que, de cuando en cuando, visitaban los pueblos del sertón bautizando muchedumbres de niños y casando a las parejas amancebadas. Era imposible saber su edad, su procedencia, su historia, pero algo había en su facha tranquila, en sus costumbres frugales, en su imperturbable seriedad que, aun antes de que diera consejos, atraía a las gentes…”.

¿Podremos detener la lectura? ¿Podremos desentendernos?

Disfrutemos.

- Frankenstein y Drácula: entre la orfandad y la eternidad - 7 diciembre, 2025

- El novelista Vargas Llosa. Lo que queda de Mario - 21 octubre, 2025

- ‘Raza’ y ‘Espíritu de una raza’: Francisco Franco y el antiliberalismo - 25 julio, 2025