#MAKMAAudiovisual

‘El hombre que mató a Liberty Valance’ y ‘Dersú Uzalá’

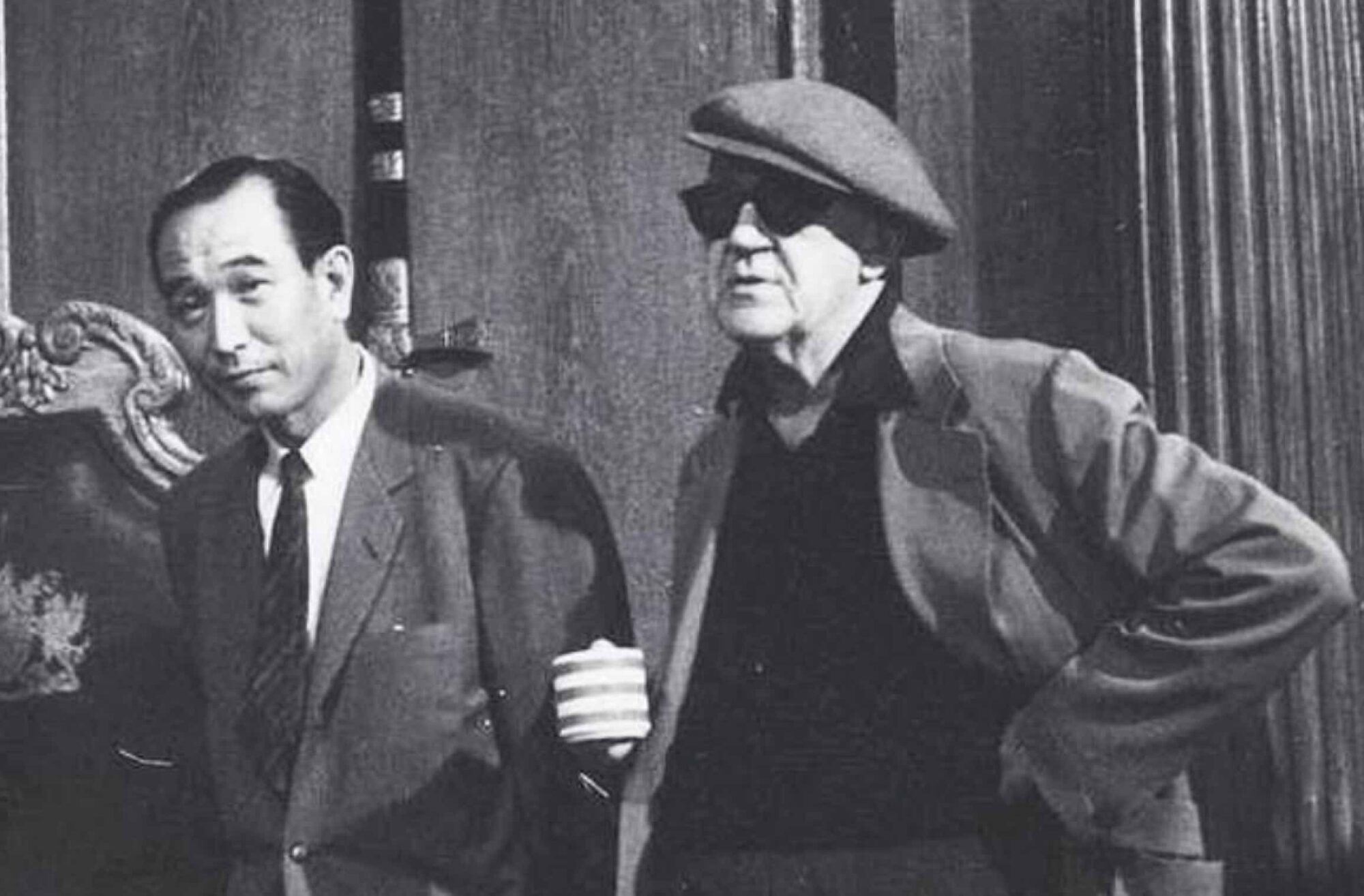

John Ford y Akira Kurosawa

Afinidades cinematográficas

Con motivo del 50 aniversario de ‘Dersú Uzalá’

Horizontes del Far East

“Allá donde antes rugía el tigre, hoy silban las locomotoras. (…) El territorio ha comenzado a sufrir la transformación que inevitablemente conlleva la civilización”. Vladímir Arséniev –militar, etnógrafo, geógrafo, cartógrafo y escritor– consignaba en 1926, en el prólogo a la primera edición de ‘Por el territorio del Ussuri’, el crepúsculo de un mundo. En su libro –al que seguiría ‘Dersú Uzalá’, prolongación del anterior– daba cuenta de sus expediciones científicas al frente de un destacamento de soldados por los territorios del Lejano Este, en el contexto de la expansión del Imperio ruso hacia el Pacífico.

Resulta sugerente sustituir el tigre por el bisonte, y la frase de Arséniev seguiría siendo válida al otro lado del Pacífico, donde simultáneamente había tenido lugar otra expansión: hacia el Lejano Oeste, sí; el cine, la literatura, el folclore han dado cuenta con profusión de los hitos de la epopeya, popularizando los hechos y elevándolos al ámbito de lo legendario.

Por el western, el público frecuentador del género puede situar a lo largo del siglo XIX los episodios que jalonan el desarrollo de los Estados Unidos de América o, cuando menos, sentirse familiarizado con ellos: los primeros exploradores, los comerciantes de pieles, la fiebre del oro, la guerra civil, la construcción del ferrocarril transcontinental, las guerras indias, la lucha entre ganaderos y colonos, y la transformación del espacio virgen en jardín, del territorio en Estado.

Paralelamente, Rusia vivía una experiencia similar, estimulada en buena parte por factores muy parecidos; si bien los rusos habían establecido ya rutas comerciales hacia el Pacífico e iniciado la conquista de Siberia a finales del siglo XVI, consumándola hacia 1640.

Sin embargo, cuando a principios del siglo XX se inicia la producción cinematográfica en Rusia, no se produce un fenómeno equivalente al que tiene lugar en el cine americano que, ya en 1903, había dado una película como ‘Asalto y robo de un tren (The Great Train Robbery’; Edwin S. Porter).

Las producciones rusas no se ocuparon en aquellos momentos de la expansión hacia el Lejano Oriente. Quizá porque tal conquista no conllevara simultáneamente el nacimiento de una nación, como sí ocurría en el caso americano. Planteamientos ideológicos o historicistas aparte, lo que contribuye a la popularización del western es su naturaleza de material con grandes posibilidades dramáticas.

La mitología funda su vigencia al exponer cuanto de universal late en lo más íntimo del ser humano. John Ford solía decir que no hacía películas sobre colectivos o grupos, sino sobre individuos, sobre seres humanos en situaciones límite.

“A la atmósfera mítica que constituye en nuestra tradición europea la existencia de un ‘Far West’ se podría contraponer un imaginario ‘Far East’, o un mundo paralelo en el cual se replican los mismos fenómenos históricos y culturales en cierto modo”; así lo explicaba en 2013 Joan Gregori, por entonces director del Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad (MuVIM), con ocasión de las exposiciones ‘Entre los mundos: el chamanismo en los pueblos de Siberia’ y ‘Fotografiando el Far East’, de las que también era comisario general.

Con tal ocasión me encargaba la dirección académica de un ciclo cinematográfico de proyecciones y conferencias que mostraran cómo el cine ruso había abordado esa expansión hacia los horizontes del Lejano Este.

Hemos constatado la ausencia, en la rica historia del cine ruso, de un fenómeno similar al que constituye el western en la cultura estadounidense, fijando y popularizando una mitología de la expansión hacia las enormes extensiones abiertas al este de Rusia.

Sí existen producciones que sitúan su acción más allá de esta frontera, incluso con códigos e iconografía tomados del western, pero alejadas de proponer ninguna epopeya del Imperio ruso en aquellos territorios; probablemente explique tal carencia la imposición del régimen soviético y su nacionalización de la industria del cine.

Abría el ciclo propuesto al MuVIM ‘Dersú Uzalá’ (‘El cazador’, 1975). Cuando, a principios de los años 70, los directivos de Mosfilm ofrecen a Akira Kurosawa la posibilidad de que el Estado soviético le produzca el proyecto que desee, el maestro japonés –para sorpresa de sus anfitriones– rescata la idea largamente acariciada de adaptar los dos libros de Vladímir Arséniev que recogen sus expediciones realizadas entre 1902 y 1907.

El ilustrado y el animista

Si en el western es frecuente el viaje del hombre occidental hacia los grandes horizontes del Oeste, en ocasiones guiado por un nativo que le sirve de puente con la naturaleza y con los indígenas, ‘Dersú Uzalá’ –tanto la película de Kurosawa como la obra de Arséniev– plantea ese mismo encuentro del occidental con la naturaleza virgen del Este a través de la amistad con un guía nativo.

Si Arséniev es un intelectual ilustrado, Dersú es el gold –o nanái, en ruso– animista, el chamanista conocedor de dos mundos, superior e inferior, que transita entre ambos trayendo mensajes de lo sagrado. Obra literaria y obra fílmica son monumentales homenajes a la amistad entre ambos; probablemente, el humanista Arséniev pueda reconocer en su fuero interno, aun amortiguados por su civilización, ecos del sentir de Dersú. A partir del encuentro entre ambos –planteado por Kurosawa como una aparición casi fantástica del gold, en “la noche de Santa Valpurgia”–, Dersú acompaña a la expedición, leyendo en el bosque, en la taiga, cuanto el europeo no sabe ver.

Que ‘Dersú Uzalá’ emparenta con el western en este aspecto, está claro. Quizá resulte menos evidente su vínculo con ‘El hombre que mató a Liberty Valance’ (‘The Man Who Shot Liberty Valance’, 1962), a juzgar por la sorpresa de mis interlocutores cuando expongo el caso; y, sin embargo, –al menos a mis ojos– el parentesco con el western crepuscular de Ford es diáfano.

Kurosawa sobre Ford

“Adoro a John Ford. Pienso que sus westerns constituyen realmente grandes monumentos en la historia del cine. En Ford, un solo plano evoca, de forma natural y alucinante, la presencia casi física de los grandes espacios del Oeste. Ahí radica su originalidad. Esta fuerza no la encuentro en otros cineastas.”

Kurosawa hace estas declaraciones a Cahiers du Cinéma durante una entrevista concedida en 1966, apenas transcurridos cuatro años del estreno de ‘El hombre que mató a Liberty Valance’. “En las películas de Ford está incluso el olor del Oeste. Tenemos la impresión de que un jinete o un sheriff de Ford es un profesional. Eso es algo que me parece formidable”.

Kurosawa se declaraba estudioso del cine de Ford. No debe extrañar, por tanto, que la huella de una de las obras maestras del pionero americano se deje notar en una de las cumbres del maestro japonés.

Crepúsculos paralelos

Acudiendo a ‘El hombre que mató a Liberty Valance’, construida –como ‘Dersú Uzalá’– a partir de una obra literaria (el relato homónimo de Dorothy M. Johnson, publicado en 1949), encontramos igualmente dos arquetipos contrapuestos: el abogado del Este, luego maestro y, más tarde, también senador Ramson Stoddard (Ransome Foster en la obra de Johnson), y su reverso: el hombre violento, inscrito en un universo salvaje en el que su integración es absoluta, y del que maneja sus claves a la perfección.

Ocurre que, en este caso, ese opuesto se presenta desdoblado en dos personajes que –con todos los matices– comparten métodos y, hasta cierto punto, carácter: Tom Doniphon (Bert Barricune en el relato de Johnson) y Liberty Valance. La tragedia para el individualista Doniphon es que sus acciones expeditivas auspician la llegada de un mundo nuevo en el que ni él ni Valance tendrán cabida.

Junto al tema de la confrontación entre el viejo y el nuevo mundo a través de los personajes antagónicos, podemos abordar otros paralelismos entre ambas películas, no por menos evidentes de inferior importancia.

La película de Kurosawa se estructura en tres bloques temporales: el primero parte en el presente del personaje, en 1910: Arséniev busca la tumba de Dersú; a continuación, la película abre un largo flashback, llevándonos a 1902, al período del encuentro entre ambos protagonistas; un siguiente bloque temporal parte en 1907, con el reencuentro entre Arséniev y Dersú, durante el cual el cazador gold efectúa un disparo fatal que provoca su desgracia; concluye la película con el entierro de Dersú, colocando Arséniev el bastón del gold –que remite a su integración en la naturaleza– sobre su tumba, como último homenaje.

También la película de Ford se organiza en tres bloques temporales: el presente del personaje de Ransom Stoddard, que acude con su esposa al funeral de Tom Doniphon, su guía y salvador en el mundo del salvaje Oeste; el segundo bloque temporal está integrado por un largo flashback en el que asistimos al encuentro entre el hombre civilizado –que llega del Este armado tan solo con libros de leyes– y el hombre salvaje como el territorio que habita; y un tercer bloque temporal, un breve flashback dentro del anterior, en el que se escenifica el disparo que pone fin al mundo y al hombre violentos.

La película concluye regresando al bloque de inicio, con el último homenaje sobre el sencillo féretro de Doniphon: las rosas de cactus, que evocan la conexión del fallecido con la Naturaleza salvaje, ya en regresión.

Tanto Ford como Kurosawa han decidido abrir y cerrar sus películas con el protagonismo de un cadáver que evoca, en ambos casos, un mundo que desaparece.

Kurosawa inicia su película con el final del segundo de los libros de Arséniev, buscando este la tumba de Dersú; estamos –lo hemos dicho ya– en 1910, y así lo inscribe el cineasta japonés sobre el primero de los planos de la película, el de los bosques de Korfovskaya. Ford no fecha el inicio de su película, pero, si atendemos al relato de Dorothy Johnson, es, también, 1910.

El caballo de hierro

El ferrocarril aparece con toda la carga simbólica que adquiere en los relatos de frontera. Ford nos muestra a Stoddard –junto a su esposa, Hallie– llegando a la estación de tren de Shinbone para acudir al entierro de Doniphon; en el relato de Johnson no hay mención al ferrocarril, aunque podamos deducir que no por otro medio ha llegado el senador desde Washington.

Kurosawa, por su parte, hace sonar el silbido del tren sobre el plano del telegrama que anuncia a Arséniev la muerte de Dersú. Por corte, vemos a Arséniev caminando entre las vías para acudir al entierro de su amigo. El ruso sí nos cuenta en su libro que llega en tren a la estación de Korfovskaya.

Recordemos las palabras de Arséniev sobre el silbido del tren donde antes rugía el tigre, y sobre la inevitable transformación civilizatoria. Ford ofrece una emotiva conversación entre Hallie y el ya anciano Link Appleyard, antiguo marshal de Shinbone, en la que constatan que el ferrocarril ha convertido la Naturaleza indómita en un jardín, y con él ha quedado establecido el imperio de la civilización: iglesias, colegios, periódicos y, por supuesto, la ley.

Todo aquello que Ramson Stoddard representa. Ford abre y cierra la conversación con el silbido del tren en las proximidades, y la campanita de la estación que anuncia su inminente salida suena de fondo durante todo el diálogo. También en off, oímos el traqueteo de las bielas, de las ruedas, y el vapor liberado al iniciar la locomotora su marcha. Ninguno de estos sonidos llega hasta las ruinas de la casa de Doniphon, abandonada en el desierto, y rodeada de cactus en flor.

La muerte de nadie

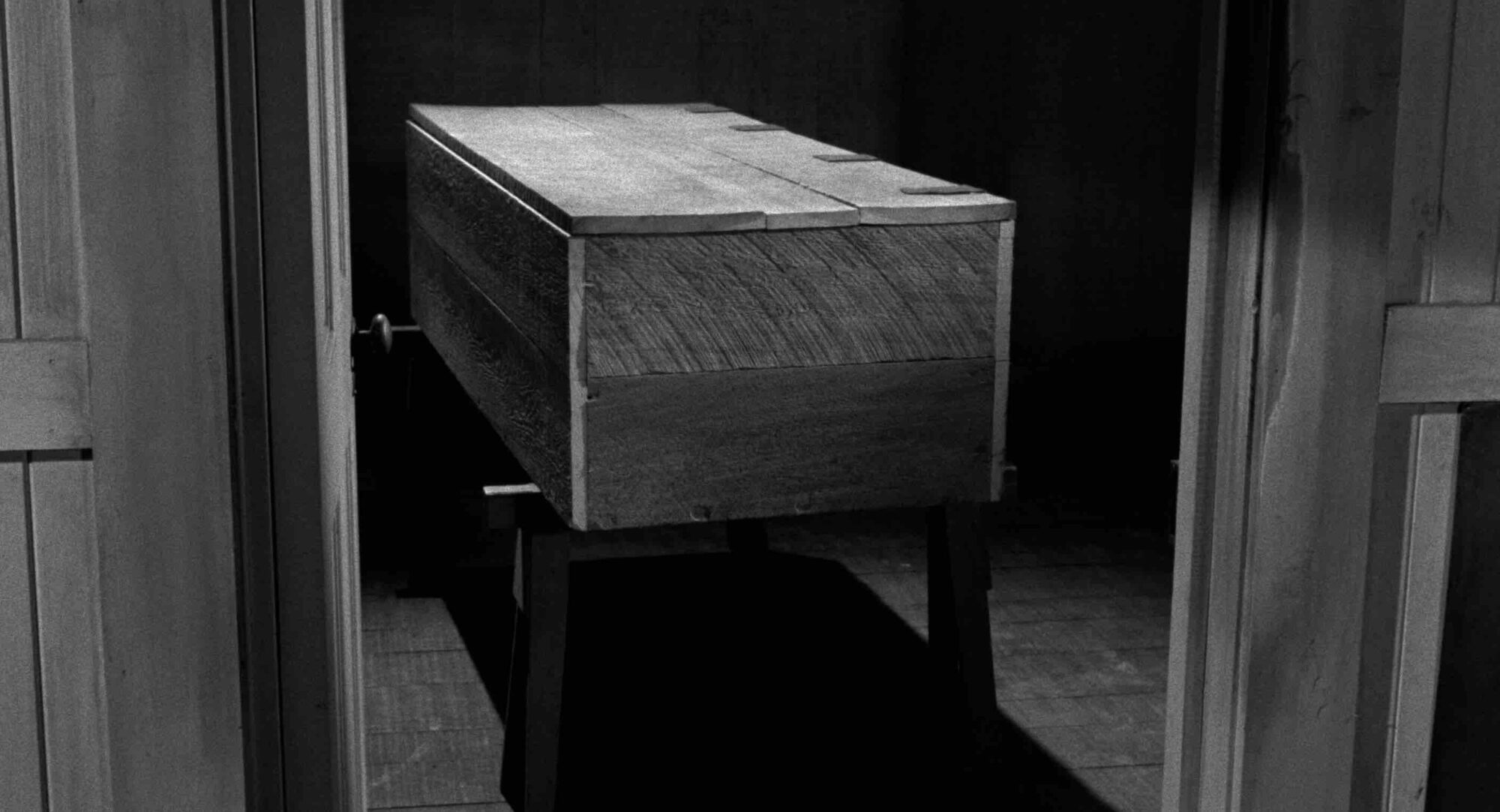

Los lugares en los que yacen los cuerpos de Doniphon y de Dersú están dominados por la presencia de la madera; la madera como transformación del bosque, como producto del proceso industrial. Arséniev busca la tumba de su amigo gold en un paraje dominado por la presencia de una gran serrería, en el que resulta imposible reconocer la otrora frondosa taiga que acogiera la tumba de Dersú.

Y, cuando llega el tren que trae a Stoddard y a Hallie al entierro de Doniphon, la madera está omnipresente en todo el espacio de la estación; como después, en el edificio donde aguarda el ataúd: no cabe mayor presencia de la madera en el cuarto donde el viejo criado Pompey vela el cadáver del antiguo pistolero, donde se le unen Stoddard, Hallie y Appleyard.

De hecho, cuando llegan al edificio el senador y su esposa, preside la entrada un cartel que indica los cinco servicios que aquí se dispensan, siendo el de carpintero el segundo, tras el de enterrador; los otros tres son derivados.

En común tienen también ambas muertes la condición del anonimato. Cuando Arséniev pregunta a un maderero por la tumba de Dersú, la respuesta es que no ha muerto nadie. Similar a la de los periodistas del Shinbone Star cuando Stoddard revela que ha llegado a la ciudad para un funeral: no saben que haya fallecido nadie; ni si quiera les suena el nombre de Doniphon cuando el senador lo menciona.

Ese anonimato es clamorosamente significativo en ambos casos: nombres borrados con el ocaso del mundo que representan; enterrados en soledad. Arséniev encuentra el cuerpo de su amigo Dersú echado en la tierra, cubierto por una triste estera, ante la indiferencia de un comisario y de dos enterradores que cavan su tumba con la mayor frialdad.

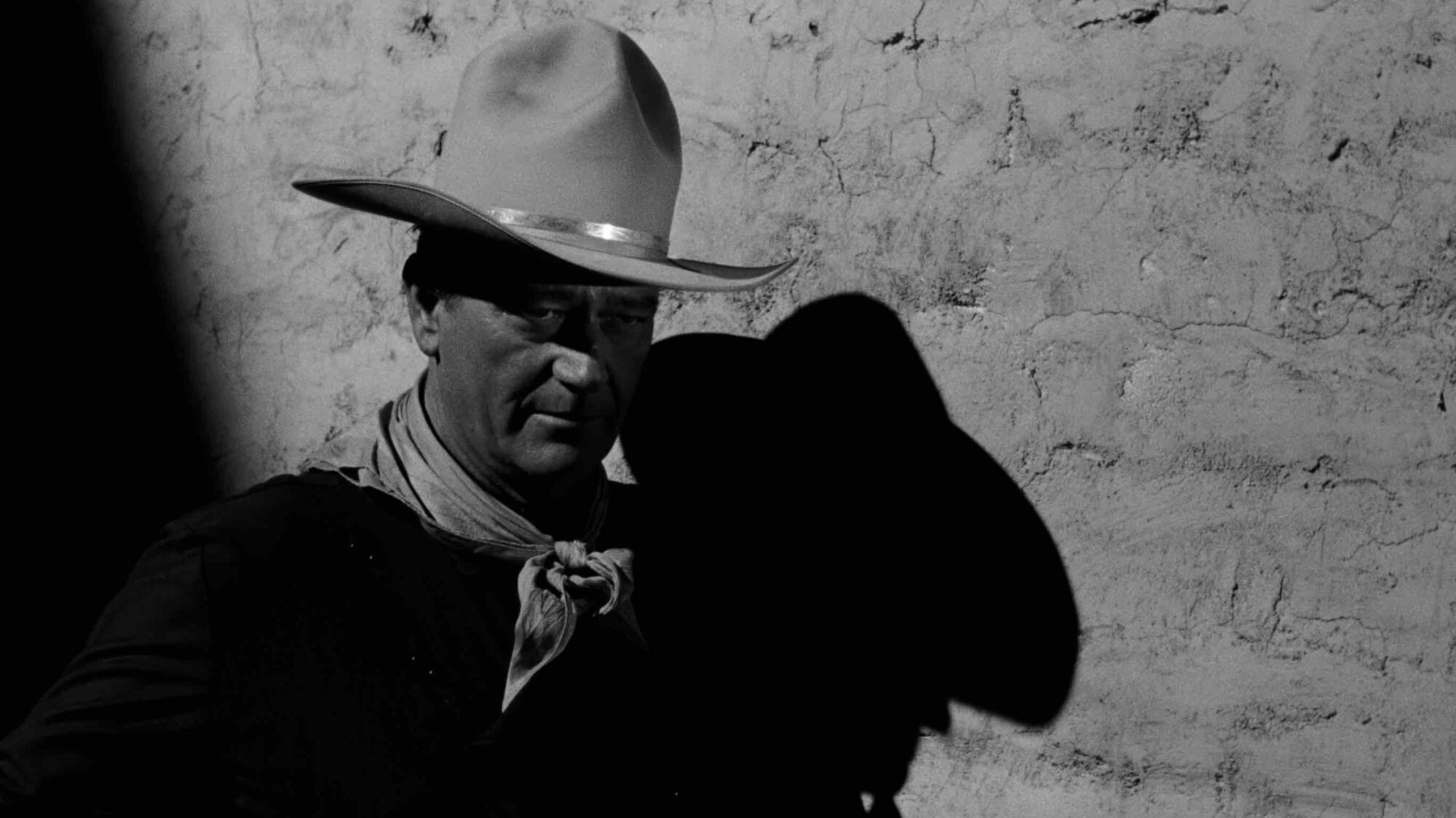

Impacta a Stoddard y a Hallie la visión del féretro de Doniphon, una simple caja de la madera más tosca –la misma que impera en los sencillos créditos de la película–, en la que yace la Verdad para su olvido eterno.

Disparos suicidas

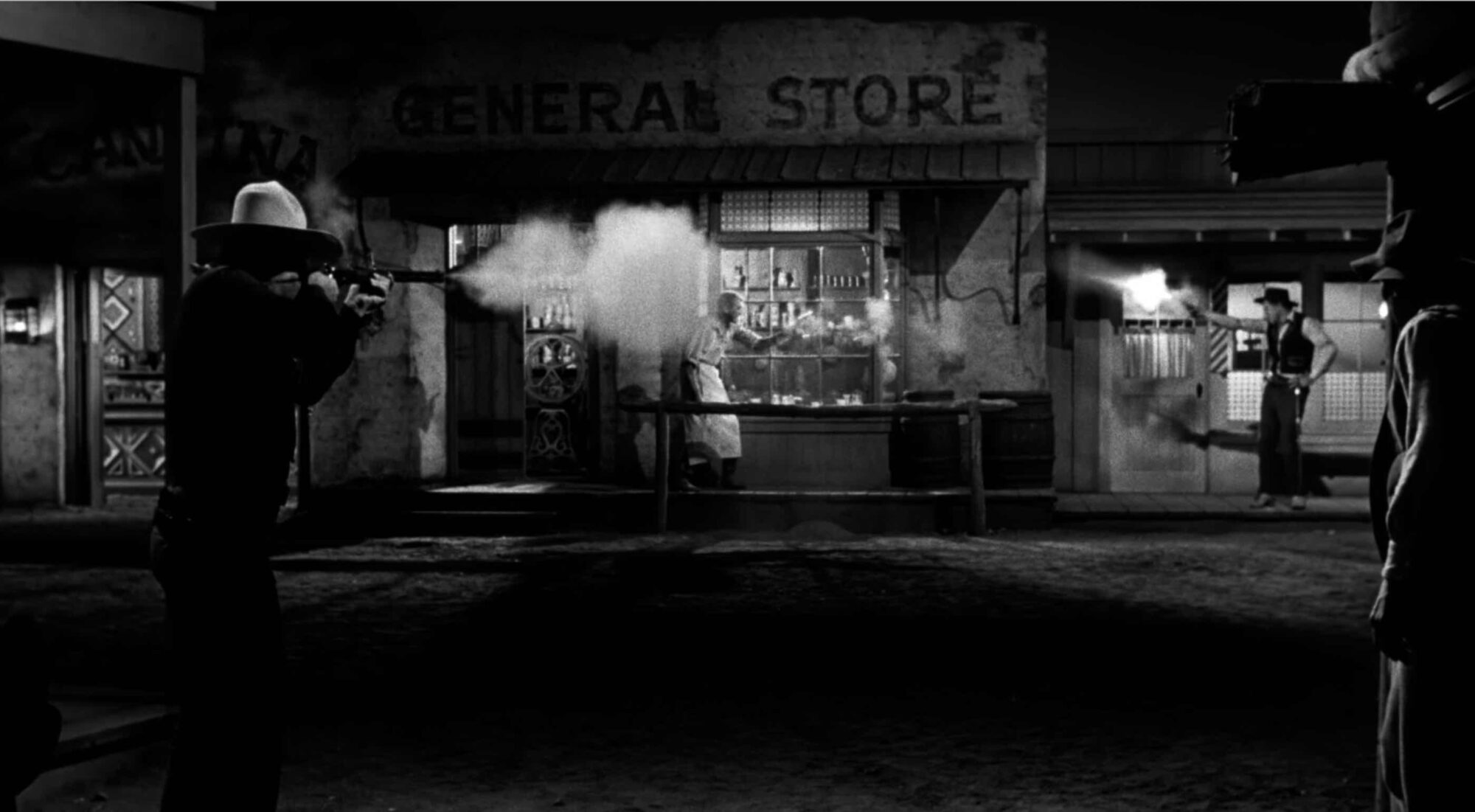

Pero donde estriba la mayor similitud entre ambas películas es en el tema inserto en el núcleo de ambas historias, y en su tratamiento visual: el disparo fatal por el que Dersú y Doniphon salvan las vidas de los intrusos civilizados, Arséniev y Stoddard, implica su inmolación, su auto expulsión del su hogar natural, de su mundo, para ceder paso a sus opuestos.

Si, disparando contra Valance – la fiera que domina el territorio–, Tom Doniphon pierde su futuro –novia incluida– en favor de Ramson Stoddard, el disparo de Dersú a Amba, el tigre, significa su exilio espiritual de la taiga, en tanto se siente caído en desgracia para las fuerzas sobrenaturales que la rigen; también implica la consecuente salvación de Arséniev, que trae el progreso al territorio.

Resulta evidente que los dos tiros tienen el mismo efecto: son disparos contra uno mismo. Tras esto, tanto Doniphon como Dersú se vuelven personas irritables que dejan de encajar en sus respectivos entornos.

Determinadas decisiones, tanto en Ford como en Kurosawa, difieren en su tratamiento de las obras literarias en que se basan. Kurosawa otorga al enfrentamiento con el tigre un peso que no está en el relato de Arséniev, y que lo aproxima mucho más al sentido del disparo de Doniphon.

Hay, en esta secuencia esencial del disparo, una decisión de puesta en escena por parte de Kurosawa que resulta, en cuanto a similitudes con la de Ford, más llamativa que todo lo expuesto hasta el momento: de todas las planificaciones posibles, por montaje y por composición, el maestro japonés ha escogido una solución casi idéntica a la de Ford: una composición triangular, con dos actores en primer término del encuadre, de espaldas a la cámara; y con la fiera –Valance en Ford, el tigre Amba en Kurosawa– en el vértice del fondo; en un solo plano, con profundidad de campo.

Nada puede haber más revelador: para Kurosawa, el disparo de Dersú es equivalente al de Doniphon. Ambas películas cuentan en esencia lo mismo, desde sus diferentes tramas y estilos, con sus particulares tratamientos poéticos: el sacrificio vital que clausura un mundo indómito para ceder al progreso.

- Crepúsculos paralelos: ‘El hombre que mató a Liberty Valance’, ‘Dersú Uzalá’ y la nostalgia de lo salvaje - 11 julio, 2025

- Los ojos de Juan Mariné… se han apagado - 18 febrero, 2025

- Las chicharras. Cultos y bronceados (XV) - 30 agosto, 2024