#MAKMAAudiovisual

De ‘Raza’ (1942) a ‘Espíritu de una raza’ (1950), de José Luis Sáenz de Heredia

A Román Gubern y Gonzalo Herralde

El liberalismo

A lo largo de la vida, los individuos vamos cambiando de espacios, de situaciones, lugares regidos por normas y costumbres diversas. Esos lugares suelen ser sucesivos y en cada uno de ellos nos las vemos con prescripciones o prohibiciones que no siempre son coincidentes ni visibles ni expresas aunque, eso sí, reglamenten los comportamientos correctos.

La educación y la maduración nos auxilian: identificamos y aprendemos la naturaleza de dichos espacios, reconocemos y asimilamos las normas que rigen las conductas correctas. Esas reglas definen los dominios por los que nos aventuramos, y no siempre se las debemos a un solo individuo ni son resultado del tiempo actual.

Por el contrario, suelen ser préstamos de la tradición, obra de la herencia, logros de la colectividad que nos precede, que nos acoge y que nos envuelve, del pasado remoto o próximo, de las rutinas que otros adoptaron y que nosotros reproducimos por inercia, porque siempre se hizo de ese modo, porque así lo dictaron nuestros mayores.

Hay, sin embargo, episodios en la vida y en la historia en que los asuntos dejan de funcionar del modo previsto, o por una catástrofe que todo lo trastorna o por la audacia de unos hombres que se obstinan en remover las cosas. Cuando este último caso se da nos hallamos ante auténticas epifanías del género humano: ya no hay augurio que anticipe lo que va a suceder ni expectativa que se cumpla.

Son momentos del pasado y del presente en que todo cambia o lo hacemos cambiar y un vértigo de hechos sucesivos e inauditos ponen a prueba a sus sorprendidos testigos. Algunos individuos sacan entonces lo más recóndito de sí mismos volviéndose mejores o feroces, héroes que descubren lo que ignoraban poseer. Se elevan y se revelan como protagonistas más o menos clarividentes, humanos que saben remontar las perezas de los suyos, individuos que se afirman contra lo que de ellos se espera.

Hay momentos históricos en que esas reglas, esas convenciones obvias, esos comportamientos atávicos se abandonan o se impugnan. Uno de esos momentos decisivos es el que corresponde al nacimiento del Estado constitucional en el siglo XIX, aquella fase en que la realidad social e institucional de Europa se somete a escrutinio e incluso a impugnación. Es aquel momento en que se pone en entredicho casi todo –casi todo– lo heredado y aceptado.

Los liberales de Cádiz, los doceañistas de la Constitución de Cádiz, por ejemplo, invocaban el pasado y decían encarnar una tradición, pero en realidad iban más allá: conscientemente o no vaticinaban un porvenir distinto mientras se empeñaban en recrear a su manera la política, la sociedad y la vida, la idea misma de felicidad.

“Todo ha de ser examinado, todo ha de ser reorganizado, sin excepción y sin miramientos”, había establecido un viejo ilustrado francés, y algunos de ellos, herederos del iluminismo, confianzudos, se obstinaron en deshacer el orden, el orden estamental o levítico, que habían recibido de sus mayores, sus normas, sus propias definiciones, precisamente por entenderlas llenas de defectos, de vicios.

Impugnaron la soberanía absoluta del monarca, propugnaron la separación de poderes, establecieron el principio de la igualdad jurídica, pensaron, en fin, un mundo de buenos burgueses. Aquellos constituyentes creyeron posibles esas metas porque esperaban algo del hombre, porque le dispensaban al género humano todo su crédito, porque eran progresistas que confiaban quizá exageradamente en la mejora de la sociedad, de los individuos, de las instituciones.

Aquellos constituyentes, los más aguerridos, no se dejaron amilanar por cataclismo alguno o por catolicismo ultramontano. No se dejaron derribar por sus reiterados fracasos, por la fiereza de sus enemigos o por los obstáculos que la Europa o la España de entonces les oponían. Quisieron guiar y guiarse, dirigir y capitanear su acción y el gobierno de los pueblos.

Para ello se tomaron en serio sus ideas, aguardándolo todo del saber y del poder de la palabra, ese ejercicio de la inteligencia y de la audacia. Por eso, muchos de ellos se volcaron en la acción, incluso cuando esa existencia ajetreada iba contra sus propios intereses materiales. Sin embargo, no se dedicaron a la vida pública, a la reorganización del mundo y a la recreación de las instituciones llevados por el altruismo o por la benevolencia, por la entrega abnegada, sino por un egoísmo racional, para así oponer resistencia a las injurias del pasado, para enfrentarse a la adversidad a la que parecían condenados.

Sabían o creían acabado el tiempo de las tiranías y del absolutismo, del poder omnímodo de la Iglesia, y no había en ellos fatalidad ni desinterés que predicar, sino el empeño estrictamente individual y colectivo de quienes querían habitar en un espacio colectivo menos aterrador, más hospitalario.

La vida cambiaba, pero eran ellos, esos constituyentes, quienes la transformaban al designarla con nuevas voces, calificando de otro modo las cosas, dándoles otros rótulos, haciendo de la palabra un acto mismo, una enunciación que realiza, que edifica mundos.

Los liberales de entonces se propusieron refundar o remendar la realidad burlando el destino, arrogándose el derecho de definir las cosas, disputándole a Dios dicha tarea. Disputándole a Dios dicha tarea… sin duda, los reaccionarios condenaron esta ambición que profanaba los límites impuestos por la Providencia.

Imbuidos por esas convicciones liberales, los doceañistas y sus herederos concibieron algo inaudito, un sistema político representativo, embrión aún lejano de una democracia que ellos no llegarían a conocer, unos derechos civiles como fundamento de la ciudadanía, y, en fin, una nueva moral que regulara la vida y la acción y que facilitara a los individuos la satisfacción de sus sueños, de su felicidad y de sus metas.

Desde entonces hemos aprendido muchas cosas más y sabemos cuáles fueron los límites y las exclusiones de aquella temprana experiencia española, la miopía con que se enfrentaron a sus adversarios o la rémora católica de un Estado aún confesional que hicieron propia.

Pero el ideal último sigue siendo el mismo: la constitución de un espacio público en donde no dominen el infortunio fatal o la dependencia o la irrevocable obediencia; la formación de un lugar común en donde habiten individuos libres, inviolables, autónomos, dignos.

Se trataba de una gesta titánica, de una gesta burguesa, deliciosamente burguesa. Revolucionaria y bienestante a un tiempo. Se trataba de un prodigio histórico insólito que nadie podía augurar. Aquellos liberales removieron certidumbres milenarias, reglas seculares, obstáculos que impedían edificar un espacio para la libertad, para la libertad económica, para las acciones emprendedoras.

A esos antepasados heroicos les debemos un recuerdo, aunque solo sea por haber sido la suya una audacia sencilla pero decisiva: la empresa constituyente y civilizadora, resuelta y activa, de ponerse al frente, manos a la obra, una hazaña que a la postre no pudo frenar enteramente cataclismo alguno o catolicismo ultra o antiliberalismo o aquel monarca felón llamado Fernando VII, un petimetre inseguro y desconfiado, amante del servilismo, de las chinchorrerías y emblema de la inacción.

El antiliberalismo

A esos antepasados heroicos les debemos un recuerdo, ya digo. Como de ellos se acordó también Francisco Franco, el Caudillo, el Generalísimo de los Ejércitos en ‘Raza. Anecdotario para el guion de una película’ (1942). La obra aparece con seudónimo: Jaime de Andrade, un alias que se descubrirá años más tarde.

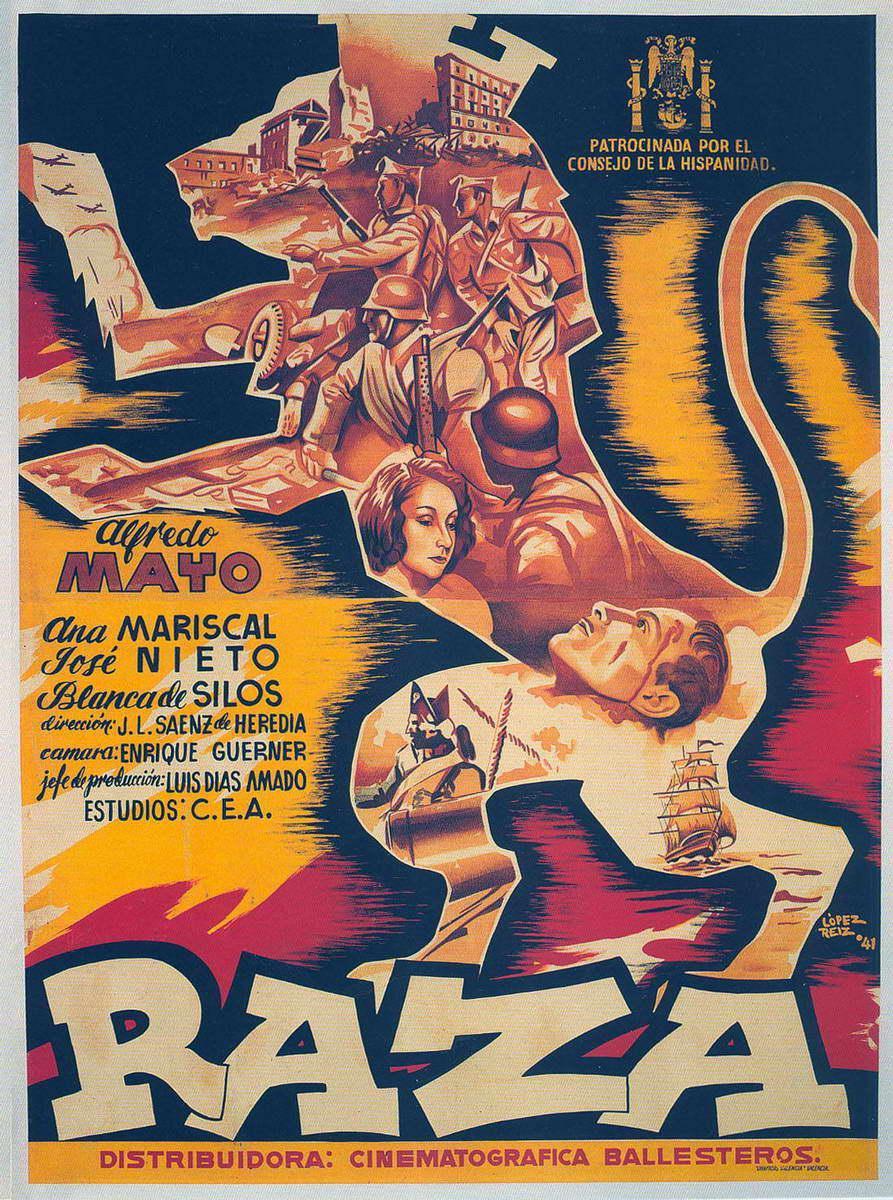

Se llevará al cine por José Luis Sáenz de Heredia, primo de José Antonio, el fundador de Falange. Se estrenará también en 1942. La realización del filme contó con unos recursos y con unos medios de mucho nivel, nada comparables con los que eran frecuentes en la paupérrima cinematografía española del momento. El presupuesto de la película ascendió a un millón seiscientos y pico mil pesetas –pesetas de comienzos de los 40–. El proyecto fue financiado enteramente por el Estado español a través de la Cancillería del Consejo de la Hispanidad.

Indiquemos unos pocos datos más. ‘Raza’, la adaptación estrenada en 1942, sufrirá una depuración, una censura del propio Caudillo, con un nuevo estreno y con un título nuevo: ‘Espíritu de una raza’ (1950). Para esta versión, Franco reescribirá algunas escenas, abreviará algunas secuencias y simplemente suprimirá otras. Del falangismo de brazo en alto, un antiliberalismo recio, se pasará en el filme de 1950 a un anticomunismo de Guerra Fría en el que Estados Unidos ya no aparece como responsable directo del 98.

Durante años solo pudimos ver esa segunda versión, pero hacia 1995, con la apertura de los archivos de la antigua República Democrática de Alemania, se descubre un rollo completo de la cinta original, la de 1942. Volveré después sobre este asunto menor o no tan menor. De momento volvamos a las ideas del Caudillo.

Desde jovencito, con la fantasía masónica del primer Ochocientos, con la herida y el resentimiento del 98, con la fractura de las posesiones africanas, Franco crece y madura bajo un régimen de rencor, de hostilidad hacia todo lo manifiestamente liberal.

En ‘Raza’ inventa un pasado, un pasado tiznado de melancólicas observaciones, de un dolor insuperable. No hay nostalgia en su concepción. No pueda haberla si resulta que buena parte de ese tiempo pretérito él no lo ha vivido. No puede echar de menos lo que nunca tuvo o experimentó. Hay melancolía. Sigmund Freud distinguió con precisión ambos estados de ánimo: la nostalgia es un sentimiento de pérdida de algo que se tuvo; la melancolía es un sentimiento de pérdida de algo que objetiva o realmente jamás se tuvo.

¿Qué hace Franco?

Lo que Franco hace en ‘Raza’ es mirar melancólicamente a un pasado jamás existente, un tiempo recreado con organicismo y dolor. Condena el error: que digo error…, condena la traición y la tradición de los liberales, que aceptan como posible una concepción atomística de la sociedad y esta como agrupamiento y encuentro meramente accidental de individuos aislados.

Los liberales, los burgueses muelles y materialistas: a ellos atribuirá la decadencia de España, la quiebra de la nación. Él es un soldado conservador, un oficial provinciano y africanista, pronto jefe y general, alguien poco político que no le hará ascos a la tradición decimonónica de levantamientos, de pronunciamientos, de asonadas militares, de guerras civiles. Pronto aureolado por la leyenda de bravo guerrero, Franco se crece para asumir la tarea del héroe.

La retórica decadente que se cultiva aquí y allí, en España, pero también en Alemania, Italia, etcétera, se resume en una creencia militarista, muy belicosa, muy europea, muy escuadrista: al final, la civilización, cuando esté a punto de arruinarse, la salvará un pelotón de soldados, de héroes bien armados. Se cree investido y justificado por una misión, por esa misión. Es esta una creencia firme que le acompañará durante buena parte de su vida. En ello, el Caudillo es muy poco original.

De hondas creencias católicas, según dice profesar, Franco aspirará a entroncar históricamente con el pasado imperial, cuando el catolicismo español era el poder de Europa, cuando la monarquía lo era por derecho divino, sin representación y sin soberanía compartida. Ese pasado idealizado es aquel que quiere restaurar, unas reminiscencias y unas concepciones que ya resultaban rancias cuando Franco aún era Cerillita, el joven militar español que se batía bravamente en África para, entre otras cosas, lograr ascensos vertiginosos.

Esa experiencia y sus fantasías históricas antiliberales las vuelca en ‘Raza’, ya digo. El guion que él escribe es prueba fehaciente de la concreción y concepción históricas que Franco mantendrá y sostendrá durante años. En origen, el guion y la película ‘Raza’ son ejemplos contundentes de antiliberalismo explícito. Antiliberalismo por católico y falangista, por militar africanista, contrario a la vida muelle de escalafón. Allí, en la ficción escrita, y luego filmada por José Luis Sáenz de Heredia, quedará resumida y consumada su reacción antiliberal, una cosmovisión que le viene del pensamiento reaccionario de primera hora, contrario al individualismo atomístico, y del catolicismo que invoca la hispanidad frente a la decadencia de última hora.

Leamos un pasaje de ‘Raza’. Uno de los personajes, La Madre, conversa con alguien, con un varón descreído y con posibles. La Madre es esposa e hija de marinos, es una dama, parte indisoluble de la Armada. Enfrentándose a dicho sujeto, ella alude a dos mundos muy distantes, a dos concepciones muy diferentes de la patria. El burgués, que confía en el sistema representativo, no parece tener especial simpatía por el militarismo. Es un heredero del materialismo o del liberalismo. En cambio ella, aúna creencias religiosas y deber patriótico. Dice La Madre:

–Vive usted en otro mundo, muy lejos de ellos…; de nosotros… Le han tocado tiempos burgueses. Si algún día la Patria peligrase, peligraría todo; lo suyo también. Tal vez entonces no pensase lo mismo…

Es exactamente una ficción, pero es sobre todo y principalmente una obra de propaganda política explícita. Veamos. Según se indicaba al principio del guion,

“La historia que vais a presenciar no es un producto de imaginación. Es historia pura, veraz y casi universal, que puede vivir cualquier pueblo que no se resigne a perecer en las catástrofes que el comunismo provoca”…

Con ese tuteo falangista, con esa retórica llana y ampulosa a un tiempo, el pueblo o el público va a ser instruido. No hay ficción, en efecto: hay propaganda. Eso se nos dirá al comienzo de ‘Espíritu de una raza’, la segunda versión (1950). Esa acotación no estaba en la película original, ‘Raza’ (1942). Ahora, sin embargo, se procede con mayor y más enfático didactismo. Se acentúan el peso y sobre todo “las catástrofes que el comunismo provoca”.

Estamos en plena Guerra Fría.

Se trata de adoctrinar, de convencer a los espectadores (también lectores) con unas ideas en las que Franco quiere creer directa o torcidamente, ideas que se resumen en la lucha contra el comunismo como conclusión de la degeneración liberal.

Tanto en 1942 como en 1950 son concepciones acerca de la historia, del Imperio, de la decadencia, de la heroicidad, de la familia, de la patria, concepciones que en el texto y en ambas versiones del film se transmiten ejemplarmente. ¿A qué me refiero? A modelos de conducta que son individuales y a la vez prototípicos, epítomes o condensación de virtudes.

La historia muestra la trayectoria de dos generaciones de una familia de abolengo militar: los Churruca. La obra comienza en 1897 y se prolonga hasta 1936 y, finalmente, 1939 con el Primer Desfile de la Victoria.

En esas marchas ante el Caudillo, las imágenes se nos sirven en fundidos encadenados que precipitan, amontonan y evocan episodios pasados y presentes.

Cuando el 19 de mayo de 1939 preside los actos de conmemoración del Alzamiento de 1936, el Desfile de la Victoria, el general Franco tiene 46 años. Hoy nos parecería un hombre joven, todavía joven.

A finales de los 30, en cambio, un varón que cuenta esos años ya está en la crecida de la edad: en una madurez en la que la vida, la piel y las carnes empiezan a cuartearse o a atocinarse.

A esos años, el cuerpo ha dado de sí lo que tenía que dar: en tamaño, en apostura o en galanura. A esa edad, aparecen los primeros y definitivos achaques y se arraigan los peores vicios, aquellos que ya tenían asiento.

Si uno tiende a la obesidad, se aprecian pronto las lorzas mantecosas. Y si uno es un tipo desconfiado o acomplejado o envanecido, se distingue de inmediato su carácter grave o levemente patológico.

Es lo que le sucede al Caudillo, a quien veremos ese día con uniforme prieto y con una mirada siempre suspicaz, la del varón lacerado y matador que era y seguirá siendo. El desfile, que se prolonga casi seis horas, lo inicia el General Jefe del Ejército del Centro, Andrés Saliquet Zumeta. Aparte de las representaciones de la Armada, Caballería, Infantería, Artillería, Banderas de Falange y Requeté, Legión Cóndor, etcétera, ante el General desfilan más de mil cañones, cañones antitanque, Baterías Antiaéreas, dos Compañías de ametralladoras antiaéreas, quinientas motocicletas, más de mil coches y más de seiscientos aviones, que forman en el aire la palabra “FRANCO”.

Ese Franco victorioso cuenta, en efecto, 46 años. La cuarentena es también la edad de la experiencia y de los galones, de los méritos y de las hazañas.

Pero regresemos a los inicios.

Los Churruca

Al poco de ver a la familia en armonía, el marino Pedro Churruca fallece en Cuba víctima de la Guerra hispano-estadounidense (1898). Su viuda, Isabel Acuña, educará a sus hijos. Estos emprenderán trayectorias diferentes: Isabel se casará con un militar; Jaime tomará los hábitos para entrar en un convento; Pedro seguirá la carrera política; y José, la profesión militar. La Guerra Civil (1936-1939) trastornará a cada uno provocando la desintegración de la familia. Ésa es la cronología de la historia.

En realidad, las evocaciones son más remotas y se imparten como auténticas lecciones de patriotismo. Efectivamente: como si de un catecismo patriótico se tratara. Por ejemplo, cuando el padre, ese Churruca valeroso, les entrega algún presente, algún libro que es condensación y exaltación.

“Y para ti, Pedro, y en realidad para todos, este hermoso libro de las Glorias de la Marina española. Veréis qué bonito es. (Los tres chicos se acomodan a su alrededor. En el libro van apareciendo efigies de caudillos, grabados de mares y de combates en la mar)”.

Según adelantaba, el esbozo del guion de ‘Raza’, firmado por Jaime de Andrade, reúne convicciones típicas del catolicismo imperial, conceptos propios del patriotismo castrense, africanista, y visiones características de la burguesía de provincias, concretamente marinera y ferrolana. ‘Raza’ es una obra que no destaca especialmente por su excelencia literaria. Como guion, las acotaciones extensas convierten la historia en un relato que dice más que muestra, que narra más que enseña.

Ahora bien, la obra y la película en sus dos versiones tienen un altísimo valor documental, pues podemos leerla y verla una y otras como elaboraciones esencialmente autobiográficas. ¿Autobiográficas? Sí, si por tal entendemos la proyección de deseos, metas, aspiraciones y frustraciones de Francisco Franco. No hay realismo o naturalismo n su concepción. No hay pacto autobiográfico que permita contemplarlas como memoria personal y fidedigna. Pero el engaño y el autoengaño revelan más de lo que los embustes o ficciones pueden tapar.

El autoengaño, nos dicen los expertos, se presenta aparentemente bajo dos formas: autoengaño directo y retorcido. La gente se miente directamente al creer algo que quiere que sea cierto. En los casos retorcidos, la gente se miente al creer algo que quiere que sea falso. Raza participa de ambas formas de autoengaño. Es propaganda, mentira deliberada, sí, pero es también el embuste artificioso en el que Franco quiere creer. ¿Cómo puedo saber esto?

Pues porque en dicha historia hayuna descripción idealizada de la familia, de la infancia del protagonista en un núcleo doméstico sin mácula, sin tacha. Esto es algo que ya supieron ver Román Gubern y Gonzalo Herralde.

Hay una identificación del autor-narrador con el linaje de los Churruca. O, como lo llamara el padre, el “antepasado glorioso”, aquel al que deben “un apellido famoso en los anales de nuestra Marina: Don Cosme Damián Churruca”, el más sabio y valeroso marino de su época», aquel vizcaíno héroe de Trafalgar. Este Cosme Damián, nacido en Motrico, será el bisabuelo de estos jovencísimos Churruca que escuchan a su padre en 1897 contándoles gestas históricas.

Trafalgar es, pues, el origen que ennoblece, él antecesor de otro titán: ese Pedro Churruca continuador de la dinastía y luego uno de los héroes de la batalla de La Habana. Es, pues, alguien que morirá por la patria. Otro Churruca mártir. Este hecho inventado que lo ata al acontecimiento real es operación de artificio, un suceso en virtud del cual Franco elimina al padre transformándolo en héroe.

Con esa conversión, con un simple golpe de timón o de guion, el Caudillo se desentiende de Pedro y lo manda al panteón de antepasados ilustres. Hacerlo un mártir es operación muy ingeniosa y útil: el autor ya no deberá comparar al padre real, el papá incorrectísimo y adúltero de Cerillita, con el progenitor idealizado por el Generalísimo.

Es más: esa historia familiar se consuma con la redención del hermano republicano, otro Churruca muerto a tiempo, un hecho que al Caudillo le libra de juzgar y condenar a Ramón Franco: el hermano real y nada correcto que Francisco tuvo, tuvo que sobrellevar. ¿Qué operación psicológica es ésta?

Franco emprende con esta ficción reparadora una novela familiar, a la que algún clásico llamará la novela familiar del neurótico. ¿En qué consiste? En la creencia según la cual el padre o la madre o un pariente cercano no son auténticos, certidumbre que permite albergar la esperanza de que algún día vendrá el progenitor verdadero para acabar con el impostor. Francisco Franco sublima esa herida con una representación inflamada de la paternidad.

En diversas partes de sus diálogos se hace un repaso sucinto y reaccionario de la historia de España. Sin duda, Toledo como símbolo imperial de hermandad entre el trono y el altar es el pretérito añorado. Sin duda, el pasado reciente, la edad contemporánea, es la herencia y la vivencia detestadas: ese pasado reciente es muelle y convulso, burgués y liberal. Y ese tiempo burgués es época de egoísmos y artificios: el tiempo de la política, que no del mando.

“Vais a vivir escenas de la vida de una generación; episodios inéditos de la Cruzada española, presididos por la nobleza y espiritualidad características de nuestra raza. Una familia hidalga es el centro de esta obra, imagen fiel de las familias españolas que han resistido los más duros embates del materialismo. Sacrificios sublimes, hechos heroicos, rasgos de generosidad y actos de elevada nobleza desfilarán ante vuestros ojos. Nada artificioso encontraréis. Cada episodio arrancará de vuestros labios varios nombres… iMuchos!… Que así es España y así es la raza”.

En el anecdotario y en la película, el autor recela del liberalismo, del parlamentarismo y de la democracia. Recela hasta detestar su legado y su presencia. Mil ochocientos noventa y ocho será una herida temprana, propiamente infantil. De Trafalgar a Cuba, la historia del siglo XIX es la crónica de una decadencia. El Desastre solo es un suceso que confirma la derrota equivocada, el curso errado de los acontecimientos al menos desde Trafalgar hasta el presente… El hundimiento de la flota es metáfora del mal gobierno y del mal de España: una patología que el autor –por boca de La Madre del protagonista– asocia a la conducta burguesa y liberal.

Pero volvamos a 1942… Y repitamos datos, ahora con otra intención. El 5 de enero de 1942, en el cine Palacio de la Música de Madrid, se estrena la película sobre ese argumento (o anecdotario) del desconocido Jaime de Andrade. Muchos años después, en 1964, el verdadero autor revelará su identidad al inscribirse en la Sociedad General de Autores, una identidad que no es otra que la de Francisco Franco. En 1964, el 11 de noviembre, José Luis Sáenz de Heredia estrena ‘Franco, ese hombre’.

Entre 1942 y 1964, el franquismo ha experimentado una transformación que en plena Guerra Fría hace presentable o tolerable esa dictadura de variadas retóricas, entre otras la africanista, la falangista, la nacionalcatólica, la tradicionalista, la tecnócrata. En 1950 se había vuelto a reponer la película basada en el anecdotario escrito por Francisco Franco-Jaime de Andrade, pero para entonces el film original ha sido retocado, amputado y nuevamente doblado y titulado: ya no es ‘Raza’, sino el ‘Espíritu de una raza’. Mucho están cambiando las cosas. Lo que no cambia es el antiliberalismo del Caudillo.

¿Y quién es este Caudillo?

Pues es un soldado, un militar, un hombre que se cree tocado por Dios, que se juzga providencial. Es prácticamente un hacedor de prodigios y, por ello, es poseedor de alguna cualidad que lo distingue. Está investido por un halo, por un aura particular que lo nimba: Caudillo de España por la Gracia de Dios. Lo veremos bajo palio, con la bendición de una Corte levítica.

No maravillan ni enamoran su físico ni su efecto, generalmente poco impresionantes, poco admirables: Franco, ese hombre, este hombre…, delgado y cabezón, casi escuchimizado, con el cuerpo pronto abombado. No importa la obesidad a la que propende, esa gordura atocinada a que pronto se abandonará tras un yantar recio y tras horas de tedioso sedentarismo.

Importan los valores que cree y dice encarnar. ¿Cuáles son? La valentía y la vida pía, esa Gracia de Dios, ese coraje de caudillo católico contrario a la democracia representativa, ese ardor de quién no teme ni se amilana ante la adversidad. Tal es la tarea del héroe. Tomando a los almogávares como referente así los describe:

“Eran guerreros escogidos, la flor de la raza española… Duros para la fatiga y el trabajo, firmes en la pelea, ágiles y decididos en la maniobra. Su valor no es igualado en la historia por el de ningún otro pueblo”.

Es la suya una concepción heroica, monumental del pasado. La historia remota o su entorno más cercano no es solo el espacio en el que moran los antepasados o la gente distinguida y principal, sino el ámbito en el que los buenos españoles se muestran una y otra vez. Atienden a la vida, cumplen con los deberes del estatus y asisten y vigilan la integridad de la patria.

La patria es un lugar físico, un continente histórico que conserva lazos con lo pretérito, pero es también el espacio inmaterial de los vivos y de los muertos, el confín de la existencia común y católica. Y los vivos tienen obligaciones para con los contemporáneos y para con los antepasados. Los muertos no son antepasados que se olvidan, que se desechan, sino glorias, los vínculos familiares más fuertes, lo que une por encima de los avatares personales.

La honra de las dinastías españolas está en la buena muerte que dé a sus miembros, una sepultura que los acerca a Dios. La reivindicación de los antepasados gloriosos. No solo es una reunión ceremonial, sino el homenaje que los contemporáneos rinden a quienes desaparecen, bravísimos guerreros. Es una manera de representar la existencia ante los otros. Y aquí el Caudillo es ejemplo. ¿Y qué es?

Es un guerrero uniformado, de campaña o de gala, con charreteras y medallas. Es un combatiente preparado para la liza y para la declamación castrense, para una contienda inevitable, última, total, en la que siempre están en juego los valores de la civilización más apreciados, valores a los que no podrá renunciar: la patria y el patrimonio. Le va la vida en ello.

Es un caudillo de humilde extracción, de habla llana, sin artificios filibusteros o parlamentarios, un individuo modesto aunque le guste discursear: alguien que tiene a bien exhibir su condición nada ostentosa, alguien que dice inspirarse en una comunidad, la patria, a la que le unen vasos comunicantes, lazos inextricables y primarios. Es católico acérrimo y es martillo de herejes y traidores. Es el hombre de la nación en armas. Pero luego será rico y roñoso, como el plebeyo (y no hidalgo) que siempre fue. Sin tacto, sin estilo, sin elegancia, sin apostura.

Hay circunstancias en que el país atraviesa momentos gravísimos que no todos quieren admitir, situaciones de decadencia o de amenaza, de corrupción, de revolución, situaciones de las que se benefician los enemigos externos, siempre dispuestos a hostigar y a rapiñar lo ajeno. La conspiración liberal y judeomasónica que no ceja en su empeño acechan y vislumbran la debilidad de España. Hay instantes, en efecto, en que la nación se hunde ante la ceguera del común y la insidia y la traición de los antipatriotas, vendidos al extranjero.

Es entonces, justo entonces, cuando ese puñado de soldados o de combatientes que forman el último pelotón de guerreros corajudos salvará la patria y salvará la civilización. Como los almogávares, añade Pedro Churruca cuando adiestra históricamente a sus hijos.

“Cuando llega la ocasión, no faltan. Solo se perdió tan bonito nombre; pero almogávar será siempre el soldado elegido, el voluntario para las empresas arriesgadas y difíciles, las fuerzas de choque o de asalto… Su espíritu está en las venas españolas y surge en todas las ocasiones”.

Guiados por este hombre providencial, dichos campeones o almogávares sabrán qué hacer, cuáles son sus objetivos y quién es el enemigo a derrotar. La guerra temprana en la que participaron o en la que ahora anhelan estar no ha concluido, pues la política en la que luchan es el frente de batalla en el que habrán de librar choques cruentos con victorias memorables.

Pero para ello hay que organizarse como vanguardia militar, un comando selecto de bravos soldados entre quienes se alza aquel varón irrepetible y duro, carismático y obsequioso. Continúa la estirpe. Aún se producen hombres como los de Trafalgar, marinos heroicos, no burgueses amodorrados. Y si hay “algunos espíritus pusilánimes y pesimistas”, vaticina Pedro Churruca en 1897, espíritus muelles que se aburguesan y piensan de otra manera, «la vida los desmiente a cada instante», la vida, la guerra y la historia futura los desmentirán.

Nuevos patriotas se sumarán al ejército de los veteranos que empezó proclamando la movilización y la civilización: se alistarán, serán encuadrados y, como los pioneros, harán de la violencia quirúrgica su instrumento de convicción. Al enemigo se le derriba y se le elimina en un frente que ya no tiene confines. Aquellos tempranos combatientes no se tuercen ante los primeros fracasos y, como son conscientes del hundimiento de la patria, se alzarán una vez y otra más, celebrando a quien les cuida y les conduce hasta el final.

Cuando se dé esa batalla, el general, que es puro instinto y firme empeño, no podrá acordar ni someterse, pues la patria ultrajada es el agravio o la deuda que hay que saldar. El Caudillo logrará tempranas victorias y a la postre saldrá exitoso de la guerra total.

Le organizarán desfiles, exaltaciones y demostraciones, y allí, sobre un catafalco prácticamente funerario probará una vez más las dotes declamatorias que le dieron fama, justa celebridad. Hay una exhibición, una escenografía, gestos, dramas que el Caudillo representa y que en ‘Raza’ se muestran para ilustración de esa patria que, ahora sí, ve el aura que lo rodea. Él es el jefe de ese puñado de soldados que, a la postre, ha salvado la civilización… Mientras tanto, lo que empezó como una violencia sanadora acabará inundándolo todo como un ventarrón purificador. Algo parecido celebraban los viejos o primeros reaccionarios del Setecientos y después.

Penosamente y poco a poco, el Caudillo declina, se aburguesa, se viste de civil. Pega tiros, pero a aves o a otros animales de mucho plumaje. La rutina con que lo ensalzaban a primera hora también declina. El Caudillo parece un abuelito rodeado de parientes ávidos, igualmente feroces. Fue un carnicero y no lo dejará de ser… Muere y nos salva matando y, además, advirtiéndonos contra el taimado liberalismo que, ya lo sabemos, es cáncer y aún es pecado.

- Frankenstein y Drácula: entre la orfandad y la eternidad - 7 diciembre, 2025

- El novelista Vargas Llosa. Lo que queda de Mario - 21 octubre, 2025

- ‘Raza’ y ‘Espíritu de una raza’: Francisco Franco y el antiliberalismo - 25 julio, 2025