#MAKMAAudiovisual

Mostra de València – Cinema del Mediterrani

A modo de resumen de su Sección Oficial

Del 23 de octubre al 2 de noviembre de 2025

Los últimos días de octubre nos regalaban una nueva edición de la Mostra de València, que este año celebraba su 40ª convocatoria. Una edición a medio camino de todo, pues nacía bajo la condición de un cambio de dirección a no demasiado tiempo de las fechas marcadas por el calendario para su celebración, lo que sin duda ha condicionado sus contenidos en, al menos, dos aspectos.

Primero, por la propia circunstancia, que ha debido complicar de forma netamente material la configuración de su programación. Y, segundo, porque esa configuración daba a pensar que estábamos ante una edición puente entre la anterior dirección artística del certamen y la actual, cuyos ejes se tendrán que ir definiendo en el futuro, bien en un sentido quizá continuista o bajo nuevas directrices todavía por descubrir.

Bajo estas condiciones y en lo que se refiere a la sección oficial a concurso, sección estrella de cualquier festival y motivo primero de su razón de ser (cosa que a veces se olvida), podríamos establecer el balance de esta cuadragésima edición desde distintos puntos de vista: estéticos, temáticos o como muestra de ese cine mediterráneo que todavía acuña su identidad.

El primer aspecto, el estético, quedará de alguna manera incluido en nuestro análisis, sin ser predominante en un conjunto de propuestas diversas, pero en la que no se veía una línea clara que estableciera un marco.

Por poner un ejemplo, la presencia de hasta tres piezas de corte documental de un total de trece aspirantes parece algo descompensada, sobre todo en el caso de tres trabajos de una duración por debajo del estándar (ente 65 y 75 minutos), a poco margen de tiempo de su idoneidad para participar en la sección de La Cabina.

Y lo mismo pasa con las nacionalidades de las películas, con un peso destacado de piezas con producción francesa, de Egipto y Turquía, en este último caso con tres producciones en la selección.

En cuanto a las temáticas ocurre otro tanto, dando el cómputo del programa un claro protagonismo a trabajos centrados en conflictos imbricados a la situación de la mujer en el mundo, pero con líneas argumentales que se repetían entre distintas películas, como es la cuestión de la inmigración, presente también en tres trabajos del total con tramas que nos animaban a conclusiones muy similares.

Sin embargo, visto el conjunto de propuestas presentadas este año, si había un denominador común, este establecía una clara división entre dos tipos de obras: unas sustentadas por una mirada desde un adentro que se toma como punto de partida, imponiendo la perspectiva del director-autor, y otra mirada hacia fuera en la que dicho autor servirá de puente o enlace entre el mundo exterior y los espectadores.

Cabe decir que esta no es una división exclusiva de esta programación, ni siquiera creo que el equipo de selección de esta sección oficial sea necesariamente consciente de ello, pero estaba ahí; quizá porque es una división que está presente dentro del cine contemporáneo mundial, cosa que, como consecuencia, iba a quedar reflejado en este caso. Dos bloques casi equilibrados con siete trabajos que caerían de un lado y seis del contrario.

’50 meters’, un no-relato existencial ante el porvenir

Miradas ensimismadas que se dirigen a la realidad desde dentro de sí mismas, estética, política y filosóficamente, como es el caso de ‘50 meters’, de Yomna Khattab, en la que la propia directora se convertía en protagonista absoluta de la propuesta en un no-relato que ponía en el centro sus cuitas existenciales ante la vida o su porvenir.

Yomna Khattab comienza planteando una situación inicial: un grupo de hombres entrados ya en la tercera edad se reúnen periódicamente en una piscina pública para hacer ejercicio. Sin embargo, esta premisa pronto queda apartada para centrar la narración en la relación entre Khattab y su padre, con el que comparte reflexiones sobre su futuro laboral (Khattab habría dejado un puesto seguro en la Administración del país para dedicarse temerariamente al cine) y otras decisiones personales relacionadas con su renuncia a la maternidad.

Y aquí uno podría pensar que estas reflexiones existenciales quizá implicaran al espectador como espejo de preocupaciones implícitas en la sociedad contemporánea. Sin embargo, el propio tono y el enfoque de este trabajo no invitaba a dicha extrapolación, quedando el público como un espectador pasivo en una conversación de la que se siente excluido.

Una sensación de exclusión que planeaba también las imágenes de ‘A second life’, debut en el largo del francés Laurent Slama. Un drama que solo cobraba cuerpo desde una perspectiva privada al poner el foco en conflictos, de nuevo existenciales, propios de un estado de ánimo contra el mundo no muy bien definido y el afecto por unos personajes más vinculados a una estética generacional, pero que se sostenía dramáticamente con cierta dificultad; lo que marcaba una duración de 77 minutos, bien por condiciones de producción, bien por la estructura de un relato que caía pronto en la reiteración autocomplaciente.

Miradas ensimismadas enfocadas, en otros casos, sobre un cierto desafío estético, más que, de nuevo, en el relato. Reto artístico que quizá implicaba al autor, pero que, centrado en ello, relegaba también al espectador a la posición de un mero convidado de piedra.

Un collage entre Orfeo y Eurídice

Así, el italiano Virgilio Villoresi nos proponía en ‘Orfeo’ una nueva aproximación al conocido mito griego. Villoresi aborda la historia de amor entre Orfeo y Eurídice en una propuesta que mezclaba todo tipo de técnicas, desde el uso de imagen real con decorados de corte surrealista, la animación en 2D y el stop motion. Una adaptación del cómic ‘Poema a fumetti’, de Dino Buzzati, publicado en 1969 y considerado como la primera novela gráfica italiana.

Una pieza que, desde el punto de vista ornamental, quedaba como un verdadero collage, pero también deudora de un almibarado juego de simbolismos, sugerente, pero que dejaba una sensación de vacío, de un algo que nos implique como espectadores en una historia cuyo sentido en pleno siglo XXI quedaba quizá algo desdibujado.

Formas que se imponen al fondo, signo de identidad de la portuguesa ‘Primeira pessoa do plural’, de Sandro Aguilar. Aquí conoceremos a dos extraños personajes, Mateus e Irene, un matrimonio que prepara un viaje a un país tropical para celebrar su aniversario de boda.

La víspera de emprender dicho viaje, el matrimonio sufrirá una serie de situaciones que nos introducen en un mundo onírico o de pesadilla, lo que sirve de excusa a Aguilar para proponer una reflexión sobre unas relaciones familiares en una sociedad (de clase media-alta) contemporánea marcada por el cinismo y la incomprensión.

Mateus e Irene tienen un hijo, David, pero su relación es más bien la de tres extraños que se ignoran mutuamente. Dicho esto, la película lastraba una mirada anclada a un lenguaje críptico, un viaje lisérgico, de nuevo, sugerente, con algunas imágenes ciertamente potentes (de ahí quizá que ganara el premio a la mejor fotografía; más cuestionable será, en mi opinión, el premio al mejor actor), pero también deliberadamente esquivo con el espectador al que le pesaba un tempo interno lánguido, incómodo, lo que hace que, según avance la cinta, vaya dejando por el camino cierto interés por la propuesta.

‘Pizza Fritta’, el arte como salvavidas social

Voces autorales que sobrevuelan el relato dirigiéndolo, imponiéndose, de manera más discreta o evidente, como una entidad omnisciente sobre las imágenes. Mano quizá más difícil de percibir al enfrentarnos a un trabajo como ‘Pizza Fritta’, coproducción entre España e Italia a cargo de Domingo de Luis sobre el conflictivo barrio de Sanitá de la ciudad de Nápoles. Como en ‘50 meters’, el documental de Domingo de Luis parte de una premisa que luego se irá diluyendo para construir una estampa netamente costumbrista de este barrio.

Parte ‘Pizza Fritta’ de una contundente reivindicación: la importancia del arte como salvavidas social, especialmente en un contexto degradado por la Camorra, como es el caso que centra la película. A partir de aquí, de Luis nos presenta a Carlo, director de un grupo de teatro que está preparando una obra en la que quiere mezclar las realidades sociales del barrio y la cocina local.

El problema quizá es que, según vamos avanzando, la cinta va olvidando desarrollar esa premisa para acabar en un batiburrillo de personajes, muy descriptivos y pintorescos, pero que no articulan tanto una historia propiamente dicha, sino una serie de imágenes fijas en movimiento, sin lograr atar esa relación entre arte y sociedad que quedaba planteada y que apenas servirá de mera excusa para adentrarnos en ese entorno.

Que los italianos están muy apegados a sus ritos e imágenes religiosas, por ejemplo, es algo sabido, pero el dato no aporta nada o muy poco a un cierto debate sobre esa realidad particular que se intenta describir.

‘Pieces of a Foreign Life’ y las heridas de la migración siria

Esta necesidad de compensar la debilidad de una premisa que no logra desarrollar una narración con cuerpo, se encontraba también en una cinta como ‘Pieces of a Foreign Life’, de la directora siria afincada en Francia, Gaya Jiji. Partiendo de su propia experiencia y la de otras mujeres, Jiji nos cuenta la historia de Selma, una inmigrante siria que llega a Francia tras un duro periplo cruzando, se intuye, distintas fronteras europeas.

Allí encontrará trabajo como camarera en un pequeño restaurante en el centro de Burdeos. Al margen de su trabajo, dos problemas afectan a Selma: su condición de persona indocumentada y la lejanía con un hijo y un marido, preso por el Gobierno de Bashar al-Ásad, que ha dejado en su país.

Presentada la situación, el problema del trabajo de Jiji es que no existe un conflicto como tal, pues según avanza la cinta, veremos cómo Selma acaba resolviendo sus problemas sin grandes inconvenientes, lo que obliga a la directora a interponer una serie de recursos visuales, como los fundidos a negro, que aparenten dar gravedad, suspense, a lo que no acaba de tenerlo.

No hay duda de la problemática de la inmigración en un caso como el sirio, pero eso no quiere decir que la película logre atar un relato como tal, más allá, de nuevo, de una serie de escenas descriptivas de los problemas a los que se enfrenta cualquier persona en esta situación, pero sin un dilema real dirimible. Para este cronista, una incomprensible Palmera de Plata del certamen.

Esa confrontación entre realizar una mera descripción de una situación y la construcción de un relato dramático se trasladará también a una película como ‘Prometido el cielo’, de la directora tunecina Erige Sehiri. Con algo más de sutileza que en el caso anterior, Sehiri toma una anécdota inicial para elaborar un cuadro de la inmigración marfileña en Túnez.

Pero, de nuevo, dicha anécdota (la llegada de una niña que quedará al cuidado de tres mujeres ya afincadas en el país), sirve para plantear una serie de estampas, pero cuyo nudo dramático queda sostenido con alfileres, sin llegar a pasar de una mera representación con una clara pretensión universalista, lo que se va evidenciando según se desarrolla el trabajo, haciendo patente la mano que mece el libreto que lo sostiene.

Miradas que aspiran a ser objetivas

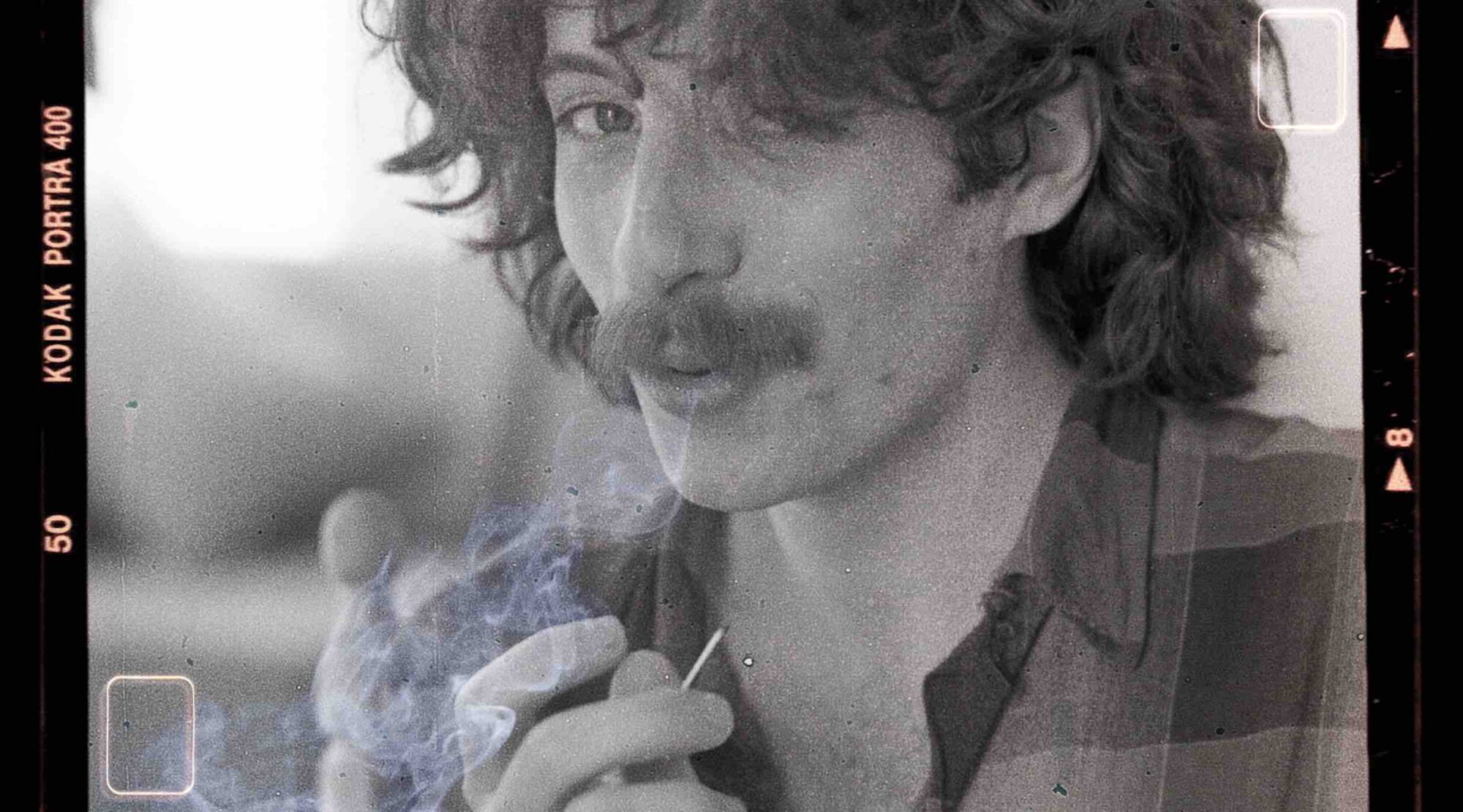

Miradas subjetivas que se enfrentan a otras miradas con una mayor ambición de objetividad, mejor o peor lograda, según el caso. Esta mirada objetiva quedaba plasmada claramente en una pieza como ‘Mariscal, la alegría de vivir’ en la que la realizadora Laura Grande aborda la figura del autor del famoso Cobi.

Grande desarrolla su trabajo en una doble línea narrativa que enlaza con éxito: la carrera profesional de Mariscal y un acercamiento a su particular personalidad, dando por zanjado que la una sin la otra serían casi improbables. Un trabajo equilibrado, bien conducido profesionalmente, más allá del interés que pueda suscitar la figura de Mariscal para cada espectador o el hecho de cuestionarnos la necesidad de incluir un trabajo con un eje más televisivo en un certamen con firma autoral.

Miradas que aspiran a esa objetividad, pero que no siempre acaban de articular un relato compacto, lo que las deja en un espacio híbrido, aunque contengan cosas interesantes. Es el caso de ‘Mom’s Pale Flowers’, del turco Ali Cabbar, relato con ciertos tintes autobiográficos en el que se nos presenta a Bahadir, un joven director de cine que regresa desde Estambul a su pueblo natal para ayudar a su madre en la recogida de la aceituna de unas propiedades que posee su familia.

Con esta excusa, Cabbar nos propone una doble reflexión. Primero, y quizá menos interesante, la cinta nos plantea la clásica lucha entre David y Goliat. Mientras trata de ayudar a su madre, Bahadir descubre que hay un especulador local que está acumulando tierras aprovechando la situación de precariedad en la que se encuentran algunos propietarios, ahogados por las deudas por culpa de un negocio que ya no da los réditos de antaño.

Desarrollo argumental algo previsible (a pesar de su sorpresiva resolución) que convive con otro tipo de conflictos más íntimos relacionados con el choque de identidad que sufre el personaje ante un mundo que siente que está atascado en el tiempo, pero que le proporciona ese calor humano que quizá ha perdido; un pasado, unas raíces que, sin embargo, parece que llevan impresas su sentencia de muerte. Una propuesta interesante que solo quedaba empañada por un abrupto último plano que parecía evitar un mayor compromiso por parte del autor con su propuesta y los espectadores.

Una mirada más interesante, pero cuyo desarrollo necesitaba una cierta contención en el empleo del tiempo dramático, caso de ‘Cinema Jazireh’, de la directora turca Gözde Kural, película a la que curiosamente el jurado otorgaría el premio a la mejor dirección y que contaba la historia de una mujer afgana que busca a su hijo repentinamente desaparecido.

Esta búsqueda, inevitablemente errática, la conducirá a un lugar llamado como el título de la película; en realidad, una casa de citas para hombres. Kural aborda desde este pretexto la cuestión de la situación de sometimiento de la mujer en el Afganistán contemporáneo, denunciando por el camino, parece decirnos la película, la trata de niños en dicho país.

Una cinta dura en su planteamiento, en la que los espacios rurales se convierten en protagonistas tanto como los personajes reales, pero a la que le pesaba un tempo interno –que estira la duración de la película hasta unos 129 minutos excesivos, quizá– para cubrir una trama más sencilla de lo que parece y que terminará por volverse algo redundante, perdiendo con ello la baza de la identificación.

‘Pieces of a Foreign Life’, una Palmera de Plata nada complaciente

Más larga (132 minutos), pero mejor sostenida en el tiempo, es el caso de ‘Aisha Can’t Fly Away’, del director egipcio Morad Mostafa, primera de las tres propuestas más sólidas de esta edición de La Mostra. Una cinta de una crudeza difícil de sobrellevar para un espectador que se enfrenta a unos hechos ciertamente perturbadores.

Como en ‘Pieces of a Foreign Life’ y ‘Prometido el cielo’, Mostafa trata la cuestión de la inmigración, en este caso de una joven sudanesa afincada en Egipto (sí, el racismo no es solo una cosa occidental-colonial), cuya vida se ve condicionada por un triple chantaje: el de una empresa sin escrúpulos que la explota como mano de obra barata para cuidar a ancianos; el de unos clientes que tratan de abusar sexualmente de ella; y el de una banda de delincuentes que la extorsiona para poder atracar las viviendas de esos mismos clientes bajo la pena de perder la miserable casa en la que reside.

Mismo conflicto, pero una mirada menos complaciente, incluso, con esa realidad que retrata, sumergiendo al espectador en cada imagen. Como en las otras dos propuestas, Mostafa nos describe una situación, pero no se conforma con asumir una posición meramente enunciativa, sino que trata de vivir con nosotros el drama que está dibujando.

¿Y cómo se consigue eso? Pues poniéndose detrás del conflicto que intenta abordar. Aquí no es el autor el que habla, es el contexto el que se filtra a través de su trabajo. Si bien no era mi apuesta particular, una más que digna Palmera de Oro para esta edición del festival.

‘Broken Vein’, una bomba contra la idealización de la clase media griega

Y lo mismo ocurrirá con las dos últimas propuestas; para este cronista, las dos piezas más reseñables de este año. En ‘Broken Vein’, el griego Yannis Economides nos cuenta la historia de Thomas, un hombre en la mediana edad ahogado por una serie de deudas que debe devolver a un usurero en un plazo de pocos días si no quiere perder todos sus bienes. Dos curiosidades hacen de esta película una producción peculiar.

De un lado, tenemos una estructura dramática que no presenta un conflicto, sino que este ya ha aparecido antes incluso de que comience la película, lo que condiciona un desarrollo que, sobre la idea de una road movie de corto recorrido (todo sucede en una serie de espacios muy próximos entre sí), viaja como una flecha durante sus 127 minutos de duración que se pasan sin separar ni un segundo la atención de la pantalla.

El otro elemento reseñable es la presentación de un personaje protagonista que supera la concepción de antihéroe (que, en realidad, es el héroe de toda la vida, pero menos blanco), para mostrarse como el verdadero villano de la historia. Para solventar sus problemas financieros, Thomas, un tipo plagado de vicios y adicciones que no puede controlar, está dispuesto a llevarse por delante a quien haga falta, incluyendo los intereses de su propia familia, que solo trata de preservar para mantener su imagen exterior, no porque le mueva un verdadero afecto hacia ellos.

Un trabajo incómodo, redondo, construido a base de un arco de personajes complejo, que atiende a sus muchas contradicciones sin perder la cohesión de un relato que es una verdadera bomba contra la idealización de la clase media en la sociedad griega y con la que el espectador valenciano sin duda se podía identificar, tanto por los sucesos narrados como en los espacios que describe la cinta.

‘The Flying Meatball Maker’, una historia de comprensión y respeto mutuos

Personajes de una construcción intachable también en el caso de ‘The Flying Meatball Maker’, del turco Rezan Yeşilbaş, última de las propuestas de esta edición de La Mostra. Aquí conoceremos a Kadir, un hombre sencillo que regenta un puesto de comida callejera en la ciudad de Diyarbakir.

Kadir tiene un sueño: volar. Para lograrlo, se ha comprado un parapente, pero como no sabe manejarlo, buscará la ayuda de dos jóvenes amigos. Pero el sueño de Kadir se enfrentará a otro obstáculo: la incomprensión de la familia de su mujer, que trata de disuadirlo como reacción a las habladurías de las que es objeto dentro de su comunidad.

La confrontación entre Kadir y dicho entorno social permite a Rezan Yeşilbaş trazar un discurso que se mueve al mismo tiempo por tres líneas argumentales. Por un lado, tenemos la figura del propio Kadir, un hombre que, a pesar de su edad, lucha por seguir alimentando sus ilusiones. Volar es para él algo más que un reto técnico, representa la misma idea de sentirse vivo.

Al lado de este conflicto se encuentra su lucha contra una tradición que quiere hundirlo en ese qué dirán opresivo e hipócrita cuyos valores cuestiona la película. Y, en medio de ambas líneas de tensión, se encuentra Azize, la mujer de Kadir, que, si bien no comprende el empeño de su esposo, lo respeta hasta que su mirada acaba emponzoñada por la influencia sibilina de su padre.

Pero Azize y Kadir se van a sobreponer a la crisis proporcionándonos una historia de amor que desmonta tanto los clichés del cine más comercial como el de un cierto cine comprometido; un relato que, como diría Aristóteles, hace gala de encontrarse en un valiente término medio en el que, sin embargo, no caben las medias tintas.

Una historia que nos habla de imponer ciertos valores humanos a la riqueza material, pero, sobre todo, nos habla de comprensión y de respeto mutuos, y lo hace desde un punto de vista humano nada condescendiente, sin renunciar tampoco a poner en primer término nuestros mejores sentimientos, que también los tenemos.

Incomprensible que estas dos últimas películas no lograran acceder a ninguno de los grandes premios del festival. Pero aquí la potestad la tuvo el jurado y a los demás no nos queda otra que acatar su decisión.

- Isabel Coixet (‘Tres adioses’): “Todos vamos buscando signos, pequeñas muletas que nos ayuden a transitar la vida” - 18 febrero, 2026

- José Luis Guerín, director de ‘Historias del buen valle’: “El cine documental permite un margen mucho más amplio de experimentación” - 14 febrero, 2026

- ‘La tarta del presidente’, de Hasan Hadi: el mundo antes de la guerra - 13 febrero, 2026