#MAKMAAudiovisual

‘Espías del Káiser. Submarinos en las costas valencianas’

Dirección: Lucas Sáez y Simón Fariza

54′, España, 2025

Sala SGAE Centre Cultural

Blanquerías 6, València

2 de julio de 2025

La historia no solo se escribe a través de los grandes acontecimientos; los pequeños sucesos apuntados en el margen también conforman ese puzle que compone el relato de nuestro pasado. Este es el caso de la participación española en la Primera Guerra Mundial. En principio, España se mantuvo neutral ante la gran contienda, pero eso no quiere decir que, como comenta en esta entrevista Lucas Sáez, guionista y codirector de ‘Espías del Káiser. Submarinos en las costas valencianas’, no fuera un escenario esencial.

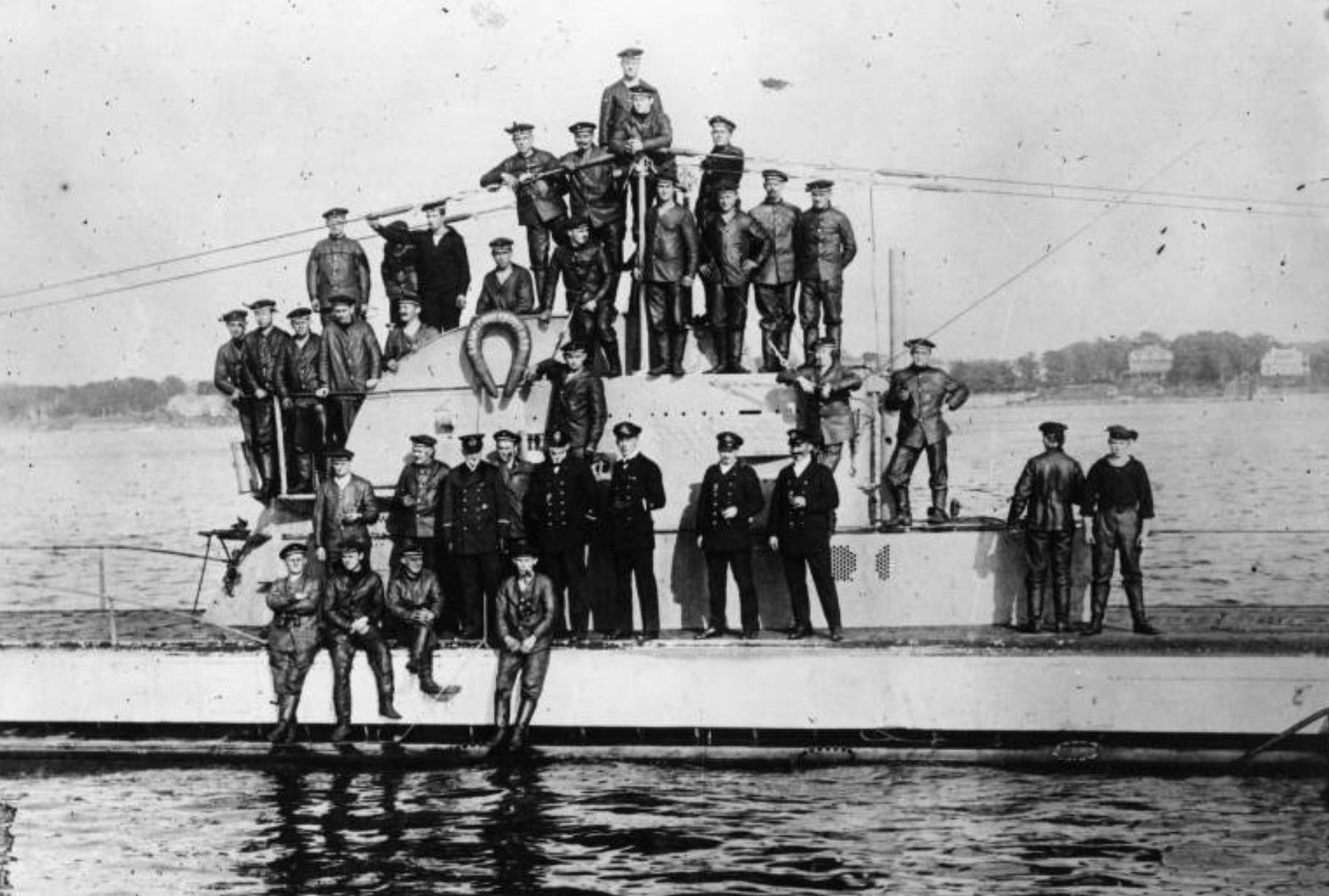

‘Espías del Káiser’ cuenta la historia del U-64, un submarino de guerra alemán que surcó las aguas valencianas convirtiéndose en azote implacable de la orgullosa armada británica, que veía cómo sus convoyes de suministros eran destruidos y caían sumergidos en aguas del Mediterráneo. A lo largo de varias campañas, el U-64 llevó a los fondos marinos a más de veinte embarcaciones aliadas con su tripulación; todo un caso de éxito para un arma nueva que iba a revolucionar las guerras modernas.

Pero la importancia de este trabajo documental no se ciñe solo a los hechos, sino como inspiración para otra gran batalla: la de difundir la necesidad de conservar un patrimonio subacuático cultural que, como explica Sáez en esta charla, por sus características, no se enseña en los museos, pero es igual de relevante para el completo conocimiento de nuestra memoria colectiva.

‘Espías del Káiser. Submarinos en las costas valencianas’ se estrenaba en la Sala SGAE Centro Cultural de València el pasado 2 de julio con la presencia del propio Sáez y Simón Fariza, codirector y compañero de viaje en esta fascinante aventura con todo el sabor de los viejos relatos del gran Corto Maltés.

Quería empezar preguntándote cómo os encontráis con esta historia de submarinos secretos y barcos hundidos en las costas del Mediterráneo.

¿Por qué hablamos de barcos hundidos en la Primera Guerra Mundial en el Mediterráneo? Comprendo perfectamente la pregunta y, además, tiene una explicación muy sencilla: es el tema de mi tesis. Yo soy historiador del arte, pero, después, me pongo a estudiar Arqueología y en el máster, como siempre me había alucinado el tema de la arqueología subacuática, estuve pensando qué campo podría investigar que no estuviera muy trillado.

La arqueología subacuática está más o menos regulada a nivel internacional por el convenio de la UNESCO de 2001, en el que se reconoce que es patrimonio cultural subacuático todo aquel vestigio de actividad humana que lleve total o parcialmente sumergido al menos 100 años.

Te lo he resumido muy por encima, pero el caso es que, cuando yo descubro esta definición tan canónica, estamos en 2014, y lo que veo es que, en aquel momento, se cumple un siglo de la Primera Guerra Mundial, lo que supone que todos los barcos que fueron hundidos durante la contienda todavía no están considerados patrimonio cultural subacuático y, por lo tanto, están poco investigados.

Y, efectivamente, es lo que sucede: descubrí que había un nicho en el que poder investigar; y, además, con un cierto margen de tiempo porque, a medida que iba investigando, se iban cumpliendo los 100 años de cada hundimiento y esos barcos pasaban a formar parte del patrimonio protegido por la UNESCO.

Entonces pensé: tengo un tema que me alucina, como es la arqueología subacuática, pero es que, además, tengo otro tema que también me interesa mucho, como son los submarinos. Entonces, se juntó el hambre con las ganas de comer y esa fue la base de mi investigación. Luego, hablando con Simón [Fariza, codirector de la película], un día me dice: “Deberíamos darle difusión a lo tuyo”. Localizamos una posibilidad de financiación, presentamos el proyecto y salió adelante.

No es que lo tenga confirmado, pero tengo la impresión de que la Segunda Guerra Mundial ha sepultado la importancia histórica de la Primera. ¿Tú cómo lo ves?

Sí, sí, un montón. De hecho, mi padre y yo siempre comentamos que, si se pusieran uno detrás de otro todos los documentales o pelis que se han hecho sobre la Segunda Guerra Mundial, durarían más que la propia Segunda Guerra Mundial. Hay muchísima producción cultural, audiovisual y en textos que se pueden ver y consultar.

Sin embargo, la Primera Guerra Mundial pasó sin pena ni gloria, pese a que muchas de las grandes innovaciones tecnológicas que, a día de hoy, asumimos como habituales se desarrollaron, precisamente, en este periodo cercano a la Revolución Industrial. Por ejemplo, estamos hablando de una guerra en la que, como comentamos en el docu, conviven en el campo de batalla los tanques, por un lado, y, por otro lado, la caballería.

Conviven también los barcos a vapor con los barcos a vela; es el momento en el que surgen los primeros aviones y los primeros combates aéreos. Tecnológicamente hablando, supuso una revolución increíble. Y, luego, socialmente, también es un momento en el que cambia todo el orden mundial establecido. Los antiguos regímenes acaban desapareciendo y los imperios empiezan su declive. Pero, como dices, quizá por un tema de romanticismo estético, ha cuajado mucho más la Segunda Guerra Mundial en el imaginario colectivo.

En ese contexto de Revolución Industrial que comentas, lo primero que llama la atención en el documental es la aparición de unas máquinas tan modernas como los submarinos. Te lo digo porque, como sugerís en el filme, efectivamente, uno sitúa estos aparatos en la Segunda Gran Guerra. ¿Qué importancia tuvieron?

Sí, sí. De hecho, al principio, al submarino le llamaban “el arma submarina”. Incluso, actualmente, la Armada española lo sigue llamando así. El submarino tuvo una importancia capital a la hora de cortar los suministros del enemigo. Luego, es verdad que, alrededor del submarino, se desarrolló una forma de inteligencia.

De hecho, en la actualidad, los submarinos ya no sirven tanto como una forma de cercenar las vías de comunicación entre países, sino que son más bien elementos de inteligencia móviles. Pero su función original era la de hundir la mayor cantidad de barcos posibles con mercancías y materias primas que pudieran servir para alimentar a los países aliados. Fue un invento que no esperaban que resultara tan práctico, útil o rentable.

Al principio, supuso un gran esfuerzo económico, tecnológico e, incluso, humano, pero, desde el momento en que despunta como arma, Alemania se da cuenta de que tiene un potencial increíble, y desde las costas de Kiel empiezan a salir submarinos sin parar; una locura. De hecho, Alemania habría estado a punto de ganar la Primera Guerra Mundial si no llega a ser porque Inglaterra se pone las pilas a la hora de combatirlos.

Se suele decir que el conocimiento de la historia es muy importante para una sociedad. En ese sentido, y teniendo en cuenta que los hechos que cuenta vuestro trabajo suceden en las mismas costas valencianas. ¿Qué aporta este relato a nuestra propia historia?

En primer lugar, para nosotros era importante poner en valor este tipo de patrimonio. Cuando alguien piensa en arqueología y, más concretamente, en arqueología subacuática, de una forma lógica piensa en pecios romanos, en ánforas; si alguien tiene la imaginación un poco más desarrollada o ha leído a ‘Tintín’, piensa en galeones. Pero pensar que, de una época tan próxima en el tiempo como es la Primera Guerra Mundial, contamos con elementos sumergidos que ya son patrimonio es otra cosa.

Y son patrimonio porque nos cuentan parte de una historia, y esa historia que nos cuentan pasó en frente de nuestra casa. Durante la Primera Guerra Mundial, España es neutral y esto supone que la sociedad española, de una forma pública, vivía ajena a todo aquello. Luego, es verdad que la gente estaba muy enterada de lo que pasaba en el frente y había tanto germanófilos como aliados posicionados entre los dos bandos.

Pero España se considera neutral, lo que podría hacernos pensar que esta historia no va con nosotros. Sin embargo, tenemos mucha actividad armada en nuestras costas. Tanto es así que casos como el del SS Coila [un vapor de transporte británico], que es mi barco fetiche, sucedió en frente de las costas de Canet. La verdad es que no podemos determinar por qué lado le alcanzó el submarino, pero, dependiendo de esa posición, se podría decir que el submarino se encontraba en aguas territoriales españolas.

Esto lo que nos está dando es una visión, como te decía al principio, de un cambio en el orden mundial que revolucionó nuestra historia moderna, pero que, no sé si por cuestiones de temario o de programas en la educación, siempre se estudian de una manera muy sucinta, muy por encima, cuando afecta a nuestra situación o a la composición internacional que tenemos hasta el día de hoy.

A pesar de esa posición de neutralidad, España sí que acabó formando parte del conflicto. En el documental contáis la implicación que tuvo España en el desarrollo del espionaje moderno y cómo se convierte en una especie de campo de prácticas de una nueva forma de hacer la guerra.

Sí, en las dos guerras, España ha jugado un papel de neutralidad, pero también ha tenido su función, por así decirlo. Durante la Primera Guerra Mundial, por su proximidad a Gibraltar, por su posición en el Mediterráneo, por su posición en el Atlántico, España era un punto estratégico que todas las potencias enfrentadas tenían no que controlar, pero sobre el que sí debían tener un cierto conocimiento. En ese momento, era muy importante, sobre todo, avanzar información.

Tenemos que pensar que, en los primeros quince años del siglo XX, las comunicaciones no eran tan fluidas como hoy y disponer de información era esencial para poder llevar a cabo las campañas propuestas. Por ejemplo, no se podrían hacer los hundimientos de los convoyes de cargamento de materias primas si no se conocían sus rutas; y para conocer esas rutas necesitamos de una labor de inteligencia.

No tenemos que pensar en un James Bond de principios de siglo; tenemos que pensar en marineros, estibadores, gente de puerto, etcétera. Hablando de los barcos, que es lo que nos interesa, la gente conocía las rutas comerciales, sabían dónde recalaban los barcos para repostar agua, sabían cuáles eran las rutas más directas entre el punto A y el punto B; y esa información, si se podía sustraer del mando enemigo, suponía una ventaja a la hora de atacar esos convoyes y, por lo tanto, de conseguir el objetivo. El problema a la hora de tratar de documentar esto es que la labor de los espías es también no dejar rastro y, por lo tanto, a nivel documental es muy complicado seguirles la pista.

En ese sentido, nos hemos guiado mucho por periódicos, por el relato oral; también hemos hablado con gente que sabe de inteligencia que nos ha explicado metodologías que hemos podido interpretar como las propias de la época, pero no existe un archivo al que puedas ir y pedir la información sobre los espías en activo de los aliados en España del 14 al 18. Es bastante complicado, pero consideramos que era una parte muy importante y le daba un cierto engranaje al uso de los submarinos en las costas valencianas.

¿Cómo era la València de aquella época? ¿Cómo era el Canet de esa costa que está asistiendo, aunque sea de manera indirecta, a esos sucesos?

Tenía que ser un sitio encantador y, sobre todo, muy tranquilo. Hay un relato de prensa que dice que cuando se hunde el Coila, el 14 de diciembre de 1914, el disparo que recibe en las costas de Canet se puede escuchar desde el puerto de València. Yo creo que es una exageración que utilizó la prensa, aunque también es posible que se pudiera escuchar porque fue de madrugada y, seguramente, alcanzó la caldera del barco.

Yo he podido estudiar los mapas de las costas mediterráneas de finales del siglo XIX y principios del XX (porque eso sí que está publicado; hay una muy buena cartoteca en la Universitat de València), y lo que se aprecia es una dispersión de la población bastante grande entre los diferentes puntos. Existen vías de comunicación, existen caminos, pero entre los pueblos de L’Horta o de los pueblos que pudiera haber a la altura de Sagunto o València había una gran cantidad de huerta.

Tampoco estaba la construcción costera que conocemos a día de hoy, con todas esas residencias y, por lo tanto, eran zonas muy seguras para la navegación porque no había una densidad de población que estuviera viendo pasar todos los días los convoyes. Eran puntos muy dispersos.

¿Quién es Robert Morath y por qué es tan importante para la historia? Al final, es el protagonista.

Sí, y no queríamos que lo fuera. Bueno, digo que no queríamos que lo fuera, pero es mentira; en el fondo, sí queríamos que lo fuera. Robert Morath es el comandante del U-64. Es una persona increíble que a nosotros nos va a servir de ejemplo de hombre ilustrado, de hombre de principios del siglo XX que tiene una educación, una cultura excepcional y que decide embarcarse en la armada del Káiser para convertirse en comandante de submarinos.

Lo curioso que tiene este personaje, aparte de que es el responsable del hundimiento de mi barco fetiche, el Coila, es que tiene publicadas las memorias de sus campañas a lo largo de la Primera Guerra Mundial. Y la verdad es que disponer de un diario de un capitán que lo vivió todo en primera persona te permite tener una fuente directa de los hechos.

La verdad es que es uno más de los comandantes de submarinos que hay en ese momento, pero para nosotros ha sido una persona que nos ha atravesado emocionalmente, sobre todo, por la forma de actuar. Él estuvo en las dos guerras mundiales, era un hombre con una inteligencia increíble, hablaba inglés perfectamente, le gustaba el jazz y el claqué; y, bueno, en sus memorias nos demuestra un comportamiento que, dentro de todo lo feo que es la guerra, todavía pertenece a la vieja escuela, por así decirlo, que luego se va a extinguir.

Te decía antes que, en la Primera Guerra Mundial, convivían dos etapas en el tiempo. Pues Robert Moraht es un ejemplo de un caballero que convive en esas dos etapas. Después de hundir barcos, por ejemplo, recoge a la tripulación y les invita a comer, los lleva a bordo y luego les da un bote y les desea suerte para que se vayan. Son cosas que no conseguimos en las guerras modernas y es porque es una persona que estaba anclada todavía a los protocolos de la guerra clásicos, por así decirlo.

La Primera Guerra Mundial tiene un aroma especial, un aroma a aventura. Yo soy muy fan de los cómics de Hugo Pratt…

Claro que sí, Corto Maltés [risas].

… y, mientras veía el documental, me acordaba mucho de sus historias. ¿Cómo vivisteis ese aspecto aventurero del relato?

Tengo que decirte que yo también soy fan de Hugo Pratt; me he leído todos los cómics de Corto Maltés. Y fíjate que, en Corto Maltés, aparecen submarinos de la Primera Guerra Mundial; y bastante bien representados, además. Cuando planteamos este documental estaba bastante contaminado por esa estética. O sea, que soy una víctima cultural, por así decirlo, de este autor.

En ese sentido, sí que es verdad que lo planteamos, primero, porque, personalmente, me atrae. Segundo, porque creo que a la gente le puede atraer. Y, tercero, porque creo que es una cuestión que no se ha de olvidar. Hay que tener en cuenta que todos estos comandantes de submarinos se estaban metiendo en latas en las que no sabían cómo iban a reaccionar.

Tengo las estadísticas de cuál era el grado de éxito que tenían los submarinos y creo que la media se encuentra en unas seis campañas. Es decir, que, a partir de las seis campañas, el submarino se perdía o se destruía o era capturado. O sea, tenían una esperanza de sobrevivir muy corta, y para soportar todo eso tenían que ser personas con unos valores o con una concepción de la vida diferente.

Por eso era importante para nosotros que este halo aventurero no se perdiera. O sea, que, por un lado, tenemos una visión romántica del marinero y, por otro, la visión excepcionalmente aventurera de aquel que es capaz de meterse en un submarino.

La película contiene un montón de pequeñas historias personales, pequeños relatos de personas que viven alrededor de los grandes hechos históricos. Hay una historia sobre un reloj que un marinero de uno de los barcos hundidos le regala a un pescador de la zona después de ser rescatado. ¿Qué han significado estas historias para vosotros y para el documental?

Pues no te lo vas a creer, pero es una de las cosas que más me anclan a las historias. Cuando estudio el patrimonio y establezco un vínculo directo con él, eso me provoca una sensación de pertenencia a un momento, a un estado cultural muy relevante. Por ejemplo, tengo el recuerdo de haber movido un ánfora del pecio de Bou Ferrer [un pecio de un barco romano que se encuentra en las costas de Villajoyosa] que llevaba 2.000 años en el fondo del mar.

A mí me encargaron la sencilla tarea de cogerla del fondo y depositarla en una cesta, mientras el resto de compañeros hacían toda la recuperación en superficie. Ese momento de tocar directamente el resto arqueológico me supone una relación con el elemento especial.

En el caso de este tipo de historias como esta que comentas del reloj, fíjate que, al principio, no sabíamos si íbamos a dejarla dentro del documental. Al final, decidimos hacerlo precisamente por eso, porque creo que los seres humanos somos así, y establecer el vínculo material con parte de la historia nos hace comprenderla de una manera diferente. No sé si creo que mejor, pero nos parecía muy interesante.

El documental termina haciendo una reivindicación del valor de ese patrimonio subacuático que me comentabas al principio. ¿Por qué es tan importante seguir esta pista?

Porque es un patrimonio que, si no hacemos la difusión necesaria, no estará accesible para todo el mundo. Podemos ir a visitar un museo, podemos ir a visitar un castillo, podemos ir a visitar otro tipo de artefactos culturales, pero el patrimonio cultural subacuático, precisamente por su condición de ser subacuático, tiene dos condicionantes que lo convierten en algo un poco en especial.

Primero, porque no se ve o no se puede acceder a él de una manera tan sencilla. Y, segundo, porque está condenado a desaparecer. Entonces, si nosotros no documentamos, en la medida de lo posible, todos los aspectos que consideramos que puedan ser útiles no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras, ese patrimonio habrá desaparecido y, por lo tanto, será una información histórica que se perderá.

Luego, también considero que, si hacemos un trabajo de divulgación, lo que tenemos que hacer es dar a conocer al público general que existe un patrimonio que es de todos, que forma parte de su historia y de su cultura, que está ahí, a unos pocos metros, al que por desgracia no se puede acceder, pero que quiero compartir contigo para poder protegerlo.

Con el patrimonio cultural subacuático, igual que pasa con la arqueología en general, cuando se descubre un elemento o cuando se estudia un caso concreto, al final lo que estamos viendo son pequeñas piezas de un gran puzle. El puzle de la historia no lo tenemos completo, pero disponer de estas pequeñas piezas nos va dando imágenes concretas de momentos concretos de nuestra historia.