#MAKMALibros

‘El queso y los gusanos’ (1976), de Carlo Ginzburg

¿A quién le importa?

Un campesino del siglo XVI, Domenico Scandella –llamado Menocchio–, tiene una grandiosa o menuda idea. Por sí mismo, tras reflexionar y cavilar, concibe el origen del mundo.

Menocchio no forma parte de la historia universal de la filosofía. De hecho, hasta hace unas décadas, era un desconocido o, al menos, su nombre había sido olvidado, parece que irremisiblemente: hasta que lo exhumó el historiador Carlo Ginzburg.

Menocchio es un tipo arrojado, temerario incluso. Sabe leer y le gusta hablar. Ejerce el oficio de molinero en Montereale (Friuli), y a su establecimiento acuden convecinos, algunos de los cuales también saben leer.

Ante ellos, Domenico Scandella perora y discursea acerca del principio material de las cosas sin concurso de la Providencia. Este hecho despertará la sospecha de la Inquisición, de sus agentes.

Para referirse a lo terrenal y a su mundo, Menocchio se vale de imágenes campesinas y su expresión es metafórica (el queso, los gusanos, etcétera). Ahora bien, el contenido de sus ideas es hermético y herético a ojos del Santo Oficio…

¿Cuál será su destino, cuál será su fin?

¿Individuo o colectividad?

Lo pasado forma una sucesión de hechos verdaderamente ocurridos. Pero lo pasado también está constituido por acontecimientos, ideas, proyectos y planes que jamás llegaron a materializarse, a pesar de haber sido alumbrados o conjeturados.

Insisto…

Lo pasado es un conjunto de actos humanos realizados, de los que queda o no queda huella o cuya existencia puede o no puede rastrearse en función de los restos que permanecen y en función del historiador que decide investigarlos.

Así pues, aquello que jamás se materializó, que se frustró, y aquello que no fue más que potencial o ideación inaprensible son, igualmente, materia propia de la historia, de la investigación histórica.

Al fin y al cabo, es probable que esas ideas inconclusas o no consumadas se compartieran entre pocos o muchos, cosa que modifica o altera el comportamiento y las expectativas.

Por tanto, nada del pasado es desechable o irrelevante. Depende de cómo se aborde, de cómo se estudie, de cómo se contextualice.

Quien examina de acuerdo con la perspectiva histórica no descarta lo presuntamente menor o lo que no tiene consecuencias grandiosas, aquello que apenas tiene efectos colectivos.

Una guerra y una revolución que arrastran multitudes son materia de investigación. Pero cada uno de los que intervinieron o las evitaron, también. La mayoría de nuestros antepasados y de nosotros mismos somos sujetos de impacto histórico muy reducido o infinitesimal.

Ahora bien, debidamente examinado, cada uno de nuestros antepasados podría revelar mucho del comportamiento humano en un contexto determinado, de la cultura material que engloba sus actos, de las instituciones en las que, de grado o por fuerza, se inserta.

Por lo mismo, si a algunos de nosotros, de los que somos contemporáneos, nos sometieran a examen podríamos mostrar la índole de las sociedades en que vivimos, las formas de existencia que compartimos o nos diferencian, las cosas que juzgamos apetecibles o indeseables, los valores y normas que nos rigen y que cumplimos o incumplimos.

¿Qué se deriva de todo esto? ¿Acaso que todo vale, que cualquier cosa es materia de la historia?

Si respondemos que sí, sin más, bien puede reprochársenos la irrelevancia, la falta de jerarquías: ¿que todo vale igual como objeto de conocimiento, que lo reducido y lo menor tienen la misma categoría que lo grandioso y lo masivo?

Parece que una conclusión de esa índole nos precipita en un relativismo improductivo o frívolo.

Pues no, no es necesariamente así. ¿Vamos a aceptar sin más que cualquiera de nuestra especie carece de todo interés para el historiador o el científico?

Pensemos en un insecto. Cuando el historiador analiza lo pequeño, o cuando reduce la escala para observar de cerca lo que es grande y universal, obra como un entomólogo o bacteriólogo, pongamos por caso.

El científico que examina un insecto o una bacteria descubre cosas de ese bichito concreto (por decirlo malamente). Pero descubre también aspectos de la especie, de la colectividad a la que pertenece y rasgos generales y particulares de los seres vivos.

No ignoro cuál es el reproche que se me podría hacer. Alguien muy bien podría replicarme por no haber reparado en algo muy obvio: que el ser humano no es un insecto, que no es un invertebrado, que no es puro instinto, en fin. Tiene capacidad de juicio, de análisis. Tiene capacidad para imaginar y para fantasear.

De acuerdo, admitido el cargo.

Pero no olvidemos que estamos dentro de una metáfora. Por ello pido que reparemos en otra cosa. El ser humano forma parte de una especie, vive en comunidades y sociedades en las que establece relaciones primarias y secundarias.

Con sus semejantes, el individuo mantiene interacciones basadas en reglas o normas y valores que no necesariamente ha inventado, y emprende acciones que se fundamentan en la voluntad, la deliberación, en la consciencia reflexiva. Sus actos se basan en la lógica de pertenencia y en la lógica de participación.

Supongamos que estudiamos a un individuo en una aldea. Supongamos que examinamos la conducta colectiva de quienes forman ese asentamiento.

Lo que aprendamos al observar la vida aldeana no solo sirve para explicar y comprender esos actos concretos, voluntarios o no. Sirve también para saber más de la aldea, pero también de la humanidad.

En esa pequeña población o en una metrópoli, los problemas básicos y primarios son los mismos: ahora y en el pasado; en Gran Bretaña o en la China popular. Y los actos que el habitante de la aldea emprenda estarán restringidos o limitados por reglas y valores locales que se comparten. Hay prohibiciones y prescripciones.

Por supuesto, bajo determinada circunstancia (infrecuente o habitual), el aldeano podrá incumplir las reglas y los valores, cosa que le acarreará la indiferencia o la punición de sus convecinos.

Todo ello dependerá del grado de complejidad funcional y estructural de la aldea y su contexto. Pero, más concretamente, todo ello dependerá de la cultura que envuelve las acciones humanas en esta circunstancia local y en este momento histórico determinado.

El clásico de la microhistoria

En 2026, se cumple el primer cincuentenario de ‘Il formaggio e i vermi’, de Carlo Ginzburg (1939), publicado en 1976 por la editorial Einaudi. Más adelante, aparecerá en España bajo los títulos de ‘El queso y los gusanos‘ (1981, traducido por Francisco Martín) y ‘El formatge i els cucs’ (2006, traducido por Anaclet Pons y yo mismo).

Dice Simona Cerutti en el prólogo a ‘Deciphering Carlo Ginzburg’ (2023), de Deivy F. Carneiro y Daniel R. B. Dias:

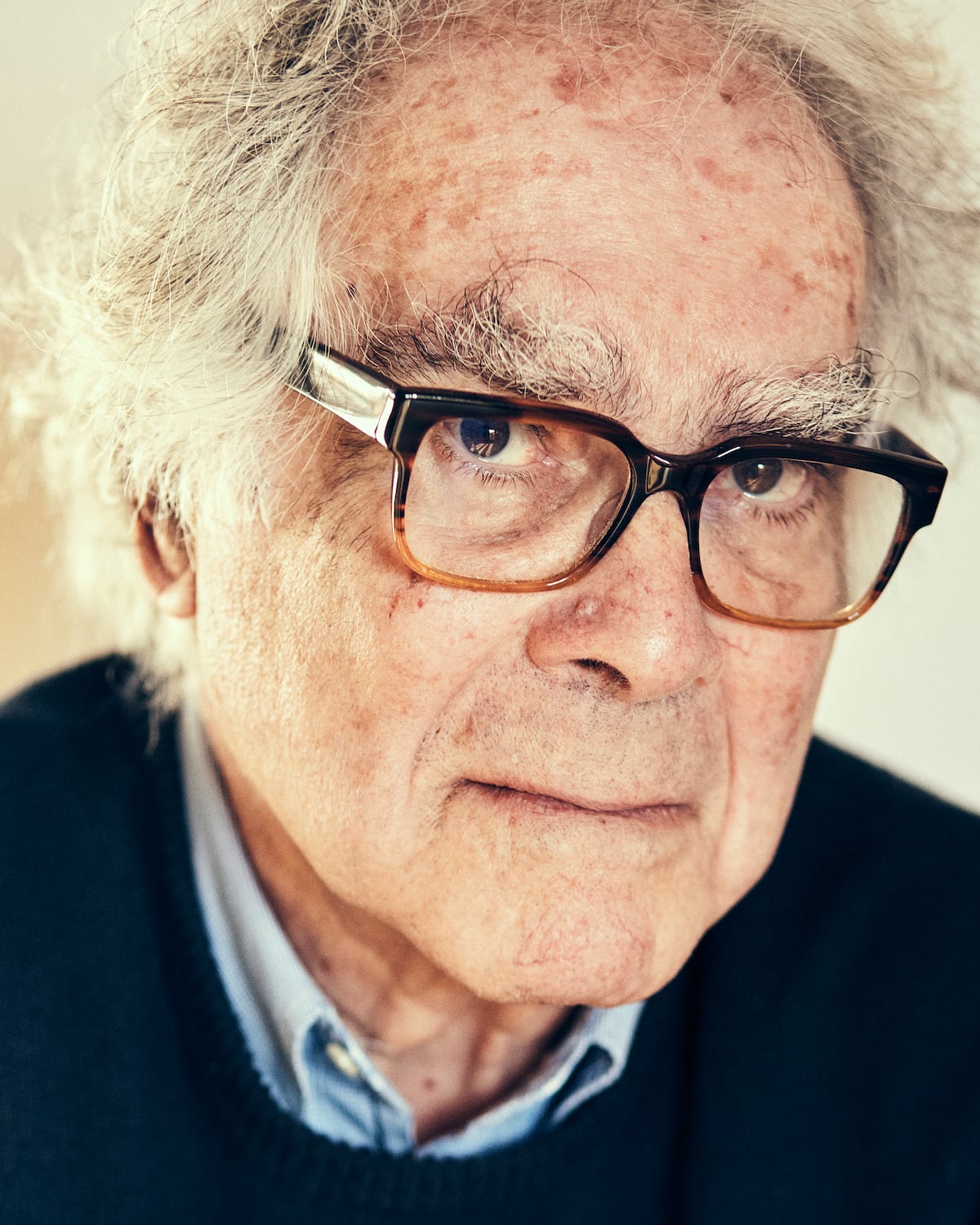

“Carlo Ginzburg is the best-known living historian in today’s world. He is a prolific author, having written dozens of works, including books and essays. Furthermore, he has provided us with his own narrative on his scholarly trajectory, through interviews, films, and in the new introductions that accompany the still numerous reprints of his writings”.

Es, sí, el historiador actual más conocido, autor en efecto de una prolífica obra. Pero, desde hace décadas, su nombre está indisolublemente unido a ‘El queso y los gusanos’.

Este conocidísimo libro de Ginzburg es un clásico indiscutible de lo que tiempo después, a comienzos de los años 80, se llamará en italiano microstoria. Es un volumen principalísimo de la cultura historiográfica de las últimas décadas: quizá la obra más influyente del último medio siglo.

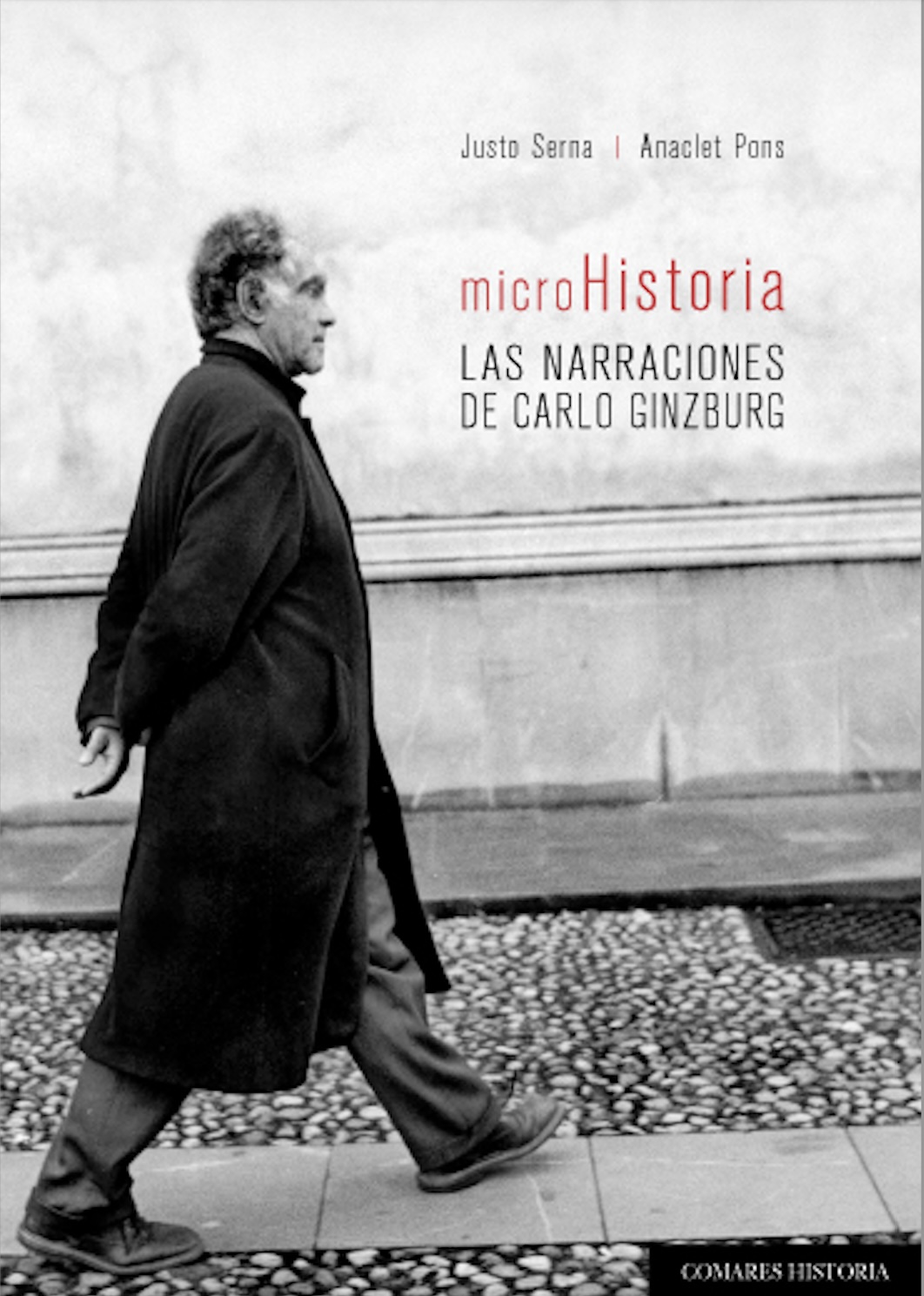

Sobre esta circunstancia, sobre esa monografía y sobre su autor, Anaclet Pons y yo mismo nos hemos ocupado en distintas ocasiones. Tal vez, el volumen más completo y exhaustivo que hemos dedicado a este fenómeno sea el que lleva por título ‘Microhistoria. Las narraciones de Carlo Ginzburg‘, publicado en 2019. Este trabajo consuma, al menos por ahora, el primer texto que, en 1993, dedicamos a la microhistoria.

En ‘El queso y los gusanos’, Ginzburg reconstruye la historia de Menocchio, un humilde molinero del siglo XVI, natural de Montereale, una aldea del Friuli, al norte de la península italiana.

Este campesino, Domenico Scandella, llamado Menocchio, será perseguido por la Iglesia de Roma. Se le instruirán dos procesos inquisitoriales, el segundo de los cuales acabará en pena capital.

¿Por qué razón?

Pues por haber llegado al Santo Oficio noticia de sus creencias heterodoxas. A partir de sus lecturas y de otras influencias, Menocchio elabora unas concepciones sobre la religión y el universo ajenas a la ortodoxia, unas concepciones que, además, difunde públicamente: es decir, entre sus convecinos, sus clientes y otras gentes de la comarca.

Ginzburg se inspiran en este caso para examinar la heterodoxia, la lectura, el materialismo, la cultura popular y los vínculos entre las creencias individuales y las grandes construcciones y tradiciones filosóficas y religiosas anteriores y coetáneas. Y todo ello lo relata, además, con nervio literario: sin fabular, pero valiéndose de la imaginación moral.

Precisemos algo más.

El libro se centra en el análisis de los dos procesos inquisitoriales a los que fue sometido Domenico Scandella en 1583-1584 y en 1599. Valiéndose de las actas, Ginzburg examina las declaraciones de Menocchio, las respuestas a las preguntas del inquisidor, los argumentos empleados y las creencias que el molinero admitió o reveló en la instrucción.

Gran parte del volumen, que refleja el proceso de investigación del propio Ginzburg, es una sucesión de hipótesis con las cuales el historiador intenta explicar las creencias de Menocchio, sus posiciones religiosas o arreligiosas.

Por tanto, Ginzburg se vale del pensamiento conjetural, fundamentado en fuentes y en pruebas para así hallar la raíz de su cosmovisión.

¿Qué va descubriendo el historiador?

Descubre cómo Menocchio ha desarrollado una cosmología materialista y panteísta, que por supuesto escandalizará al inquisidor y por la que será condenado. El molinero revela con miedo y con gusto, con temeridad, sus ideas.

Domenico Scandella cree estar ante un par intelectual que juzga a su altura y eso le hace ser poco precavido y tan hablador como habitualmente.

Según su cosmovisión, el mundo se habría originado a partir de una materia primordial, a partir de un caos mundano. Para explicarse emplea una metáfora.

El mundo y su origen es un queso y su fermentación. Del queso originario, primordial, surgen los gusanos. Sin concurso divino, por simple proceso material.

Menocchio negaba la divinidad de Cristo, la virginidad de María, la existencia del Infierno y la autoridad de la Iglesia. Frente a ello defendía la tolerancia religiosa y la igualdad entre los hombres.

Ginzburg analiza las fuentes de las ideas de Menocchio, su heteróclito origen y nos muestra a lo largo del libro cómo Domenico Scandella combinó elementos de la cultura popular (creencias campesinas, tradiciones locales y lejanas, orales, carnavales) con elementos de la cultura erudita (libros como la Biblia, el Corán, ‘El Decamerón’ de Boccaccio, ‘Los viajes de Mandeville’, entre otros).

El libro de Ginzburg muestra cómo la cultura escrita y la cultura oral se entremezclaron en la mente de un campesino del siglo XVI, y cómo la Inquisición intentó controlar y reprimir las ideas heterodoxas, objetivo que logró con Menocchio.

El volumen no es de lectura sencilla, porque no es objeto simple aquello que trata. Pero el estilo de Ginzburg es erudito y accesible. Combina la erudición con la narratividad, el arte de contar historias y de hacerlas comprensibles.

Punto y aparte.

La microhistoria, al modo de Ginzburg, es un enfoque que surge en la segunda mitad del siglo XX como alternativa a la historia social de base estructuralista y cuantitativa que, por entonces, es la dominante.

‘El queso y los gusanos’ prueba que es posible estudiar casos concretos, reduciendo la escala de observación para así plantear problemas universales en un ámbito local obteniendo resultados con un altísimo nivel de detalle.

El fruto, en efecto, es un conocimiento denso. ¿De qué? Del individuo, de sus relaciones y de la cultura que lo envuelve. Es decir, los casos singulares y fragmentarios así como ciertas fuentes con información cualitativa y excepcional permiten reconstruir la historia desde abajo, esa History from Below que defendiera, entre otros, E. P. Thompson. O que, hoy en día, llamaríamos Subaltern Studies, de inspiración gramsciana.

Con ello pueden mostrarse y demostrarse aspectos ignotos o desatendidos de la vida cotidiana, de la mentalidad popular y de las relaciones sociales, aspectos que, a menudo, quedan ocultos en estudios generales o en monografías macrohistóricas.

La microhistoria es microanálisis y éste no depende del tamaño, sino de la perspectiva adoptada, un enfoque a pequeña escala nos dice mucho del comportamiento humano en general. El historiador estudia lo pasado para saber qué hacían nuestros antecesores, no solo para averiguar cuál ha sido el progreso general de las habilidades y materialidades humanas, el avance imparable de la civilización y de sus conquistas.

Pero estudia también lo remoto o lo cercano para descubrir qué hacemos ahora de modo semejante o de manera diferente. Puede mirar a lo lejos y lo general, puede mirar lo cercano y lo concreto. Puede adoptar el telescopio o puede usar el microscopio, digo empleando metáforas que no son mías.

Más allá de la microhistoria

En su momento, en junio de 2023, leí dos veces la interviú que Anatxu Zabalbeascoa le hizo a Carlo Ginzburg (1939). Se publicó en El País Semanal. Una entrevista con este grandísimo historiador siempre es interesante, reveladora. Si me pongo cursi o extremoso, diría que una entrevista a Ginzburg es una fiesta del conocimiento.

Pero no. No es cursi decir eso.

Cuando escuchamos o leemos a Carlo Ginzburg, advertimos qué cosa es la elegancia del saber. Sin pedanterías, sin exhibicionismos. Podemos ver su excelente estado de forma, su cabeza bien dotada. Podemos casi distinguir los engranajes de su cerebro, las conexiones neuronales de su mente.

Piensa con la tradición académica y con las muchas disciplinas de las que es perito o aficionado. No es, por tanto, un diletante. Menos aún, un historiador dominical o amateur.

Pero Ginzburg es un historiador poco equiparable. No se ciñe a lo ya ensayado, practicado o aceptado por sus pares y contemporáneos. Va más allá.

Analiza los hechos pretéritos con una sutileza, con una autonomía y con una audacia intelectual envidiables. Jamás se rinde a los pesados academicismos que tanto lastran nuestra profesión o a las servidumbres a que se obligan muchos colegas.

Va a la suya, nunca mejor dicho. Pero después de un aprendizaje rigurosísimo y siempre poniendo a prueba y a refutación sus resultados. Eso no significa que sus libros sean obras de divulgación. Tampoco significa que cultive una prosa apta para todos los públicos.

Leerlo exige un esfuerzo intelectual… muy saludable, pues nos enseña a mirar más y mejor, a observar con cuidado, a examinar lo que creemos familiar como algo extraño.

Nada es evidente. Nos ensancha siempre la perspectiva: por lo que analiza, por cómo lo analiza y por la finura formal, literaria, de su escritura y construcción sintáctica.

Los vencidos, las brujas, los perseguidos, las clases subalternas (por decirlo con Antonio Gramsci), el lado ignoto del comportamiento son solo algunos de sus temas predilectos. Pero también lo son la literatura, la pintura, el cine, la moral, la filosofía, la escritura misma de la historia, etcétera.

Una obra suya actual, hecha generalmente de fragmentos, es una composición (entiéndase esto en todos los sentidos).

Se le conoce mundialmente por il formaggio e i vermi. Se le reconoce, dice Anatxu Zabalbeascoa en la entrevista de El País, como el “ideólogo de la microhistoria”.

No sé, no sé. Veo al microhistoriador más refinado, pero lo de ideólogo no lo veo. Veo, sí, a un oficiante de esa concepción histórica, a alguien que reflexiona con profundidad sobre dicho método de investigación.

¿Y en qué consiste?

La microhistoria no es el estudio de lo pequeño. Es la investigación de los grandes problemas a una escala reducida, de modo que afloren comportamientos, pensamientos y sentimientos de los seres humanos en una esfera o red local, concreta.

De pronto veremos conductas o manifestaciones efectivamente locales que guardan parentescos formales a pesar del tiempo o la distancia que las separa. Y veremos la particularidad de cada comunidad humana, eso que la singulariza. Nada menos.

Carlo Ginzburg y nosotros

Antes que nada, hay que decir que sí, que Anaclet Pons y yo mismo somos historiadores y, más concretamente, que somos historiadores dedicados a la cultura. Podríamos decir por tanto que somos historiadores culturales. Y deberíamos decir que de Carlo Ginzburg, el egregio colega, lo hemos aprendido casi todo.

Como decíamos en ‘La historia cultural’, un ensayo publicado por el editor Akal en 2013 (segunda edición), la cultura no es solo la gran creación. La cultura no es solo el conjunto de las obras eximias que definen y elevan el espíritu humano, aquellas obras que nos conmueven y que permanecen durante siglos. La cultura incluye también lo perecedero, lo bajo, lo sublunar, lo pecaminoso, lo obsceno y hasta lo mezquino o desechable. Lo popular.

El historiador cultural no se dedica a escribir la historia de la literatura o a escribir la historia del arte o a escribir la historia del cine. Tampoco a escribir la historia del cine porno o sicalíptico. Pero se interesa por todas ellas y por otras…

En este caso, el objeto del historiador es transversal. En otros términos, pretende poner en relación distintos productos, diferentes elaboraciones humanas, variados artefactos materiales e inmateriales que son fruto del ingenio o del genio, de la reiteración o de la costumbre, del hábito o de la experiencia.

Eso es lo que siempre ha hecho Carlo Ginzburg.

¿Con qué fin? Con el propósito de averiguar su función, las funciones primarias o secundarias que cumplen. Pero también con el objetivo de examinar lo diminuto o lo grande a pequeña escala.

Con el fin de averiguar cuál es el contexto de producción, difusión y recepción de dichas obras, grandes o pequeñas. Con la meta de aclarar qué las relaciona entre sí.

Es por eso por lo que los historiadores culturales y sus pares, los Micro historiadores, pueden estudiar diversas producciones: una novela o un cómic, la ‘Enciclopedia’, de Diderot y D’Alembert, o un folleto publicitario, un tratado doctrinal o un prospecto farmacéutico, un film que forma parte del canon cinematográfico o un vídeo doméstico. En realidad, examinan obras o productos que sirven para satisfacer y crear necesidades mundanas.

La cultura no es un depósito en el que se almacenen caóticamente las elaboraciones o los productos humanos. En realidad es un entramado en donde los objetos, las ideas, las concepciones y las manifestaciones de la escatología, del pensamiento o del arte tienen relación entre sí. Y ello, más allá del contexto en que se producen y más allá del uso correcto o arbitrario de esas obras.

El historiador cultural se preocupa precisamente de lo que hacen con ellas los destinatarios. Por tanto se interroga sobre lo adecuado o inadecuado de las interpretaciones que los destinatarios proponen: interpretaciones equivocadas, erróneas, de los libros, de las novelas, de las películas; o interpretaciones correctas de los filmes, de los tratados de filosofía, de los tebeos.

No se trata de juzgar, de sopesar o de condenar esos usos, sino de evaluar sus efectos, de analizar las consecuencias que esas obras y sus empleos tienen. Y uno de los maestros en estas lides es Carlo Ginzburg.

Historia y mantequilla

Sentados al pupitre, quienes investigan esperan los legajos prometedores. Traerán datos. El legajo prometedor. El sintagma tiene una fea sonoridad, una resonancia de escupitajo: legajo, algo arrojado. Todos lo admiten, pero no los viejos historiadores, que aún confían.

Éstos, los viejos historiadores, cuando acudieron a un archivo por primera vez, aquello que manejaron fue eso: un legajo viejo de papeles cuarteados, con un tapiz polvoriento. Recubierto por una pátina de décadas, de siglos… Imaginemos la escena.

Quienes investigan desanudan cuidadosamente las cintas rojas que luego la mayoría serán incapaces de atar igual. Abren las tapas de cartón. De la operación se desprenden ácaros.

¿Y qué encuentran?

Expedientes, carpetillas, hojas, folios. Quienes investigan abren con mimo, con morosidad, los viejos infolios. Cada uno de aquellos expedientes y cada una de esas avejentadas páginas es información, una suma, una sucesión, un conjunto heteróclito de datos brutos con su sesgo particular. Y cada documento manuscrito o impreso es enigma: mensaje cifrado. O, si se prefiere, es documento inerte que puede ser desvelado.

¿Por qué esos folios o infolios están en ese legajo o en este libro y no en otros soportes? Más aún: ¿qué relación tienen entre ellos?

Un legajo y un volumen son siempre una suma de posibilidades. Un hallazgo imprevisto proporciona nuevas pistas y, a la vez, agranda el desconocimiento. Quienes investigan averiguan cosas, pero ignoran más.

Cada legajo es una suma de datos inconexos, de informaciones cuyo significado no saben. Hay que avanzar, cubrir lagunas. Podrían inventar, pero no, no deben hacerlo: esa libertad está reservada a los novelistas o a los noveleros.

¿Qué hacen, pues, los historiadores?

Inician un tanteo. Por ejemplo, un nombre propio les puede servir de punto de partida. ¿Quién es ese individuo que ahí firma, quién ese que suscribe…? Pueden tomarlo anónimamente, como un número más de una totalidad más vasta, como dato positivo; o pueden tomarlo como jeroglífico a descifrar.

Quienes investigan emprenden una pesquisa a partir del nombre que rotula una identidad, una identidad que deben averiguar. Ese dato menor es un indicio cuyo sentido han de revelar, un cabo suelto que les lleva a otros datos.

Operar microhistóricamente es hacer eso: empezar por un indicio para tirar del hilo hasta encontrar o postular una urdimbre. Con esos datos, con esa información, quienes investigan conjeturan una totalidad a reconstruir, algo a constituir con los propios documentos del archivo o de la biblioteca, pongamos por caso. Pero también con los conocimientos históricos previos, esos que les han proporcionado sus colegas, sus predecesores.

¿Se trata de hacer una biografía?

No exactamente o no necesariamente. Se trata de documentar acciones humanas que han dejado huella y que tienen un determinado sentido para el actor y para los espectadores.

Comienzan a rastrear las huellas de un individuo en su contexto, con motivaciones que no son las suyas, las de quienes investigan. Y con una identidad que solo en parte conocerán: comienzan a analizar esas acciones.

¿Cuál es el error que pueden cometer?

La presunta o excesiva familiaridad de aquella persona que se adentra con lo investigado y con el investigado, la supuesta transparencia del individuo pretérito o del documento extinto o del libro inerte.

Carlo Ginzburg siempre nos ha advertido contra ese riesgo, contra esa fatalidad. En este punto, son las suyas luminosas palabras que ahora me atrevo a parafrasear.

Hay que desprenderse de una idea ilusoria, podríamos decir con Ginzburg. ¿Cuál? La de la accesibilidad de los textos, la de la facilidad de las interpretaciones, la de la transparencia.

Quizá la primera ayuda, añade Ginzburg, podamos hallarla en el concepto de extrañamiento, de distancia. Es decir, lo otro a lo que accedemos es eso: lo otro, aquello que, por fuerza, debe resultarnos extraño, distante.

Es una actitud que nos hace ver un texto manuscrito o impreso como algo opaco, cerrado, que se nos opone. Normalmente es resultado de una técnica: se trata de no leer un texto como obvio.

¿Con qué fin?

Con el propósito de entenderlo mejor, con el fin de no cometer anacronismos, con la meta de no proyectarnos.

Apostilla Ginzburg: desconfío de quienes usan las metodologías que sajan los textos a la manera de quienes emplean el cuchillo para rebanar el taco de la mantequilla. Entrar en esa materia y en sus incisiones no es sencillo. Es, por el contrario, una operación hermenéutica de difícil práctica y experiencia.

Si un escrito nuestro, propio, de varias décadas atrás se nos antoja frecuentemente inaccesible, extraño y hasta indescifrable por su caligrafía, por su sentido, por su contexto ya olvidados, cómo va resultar sencillo iluminar las acciones, manifestaciones o creaciones de un individuo distante con el que, como mucho, creemos compartir linaje y cultura.

Nadie es una isla, pero hay una parte de cada uno que siempre permanece ajena, desvinculada, en la sombra.

- Frankenstein y Drácula: entre la orfandad y la eternidad - 7 diciembre, 2025

- El novelista Vargas Llosa. Lo que queda de Mario - 21 octubre, 2025

- ‘Raza’ y ‘Espíritu de una raza’: Francisco Franco y el antiliberalismo - 25 julio, 2025