#MAKMALibros

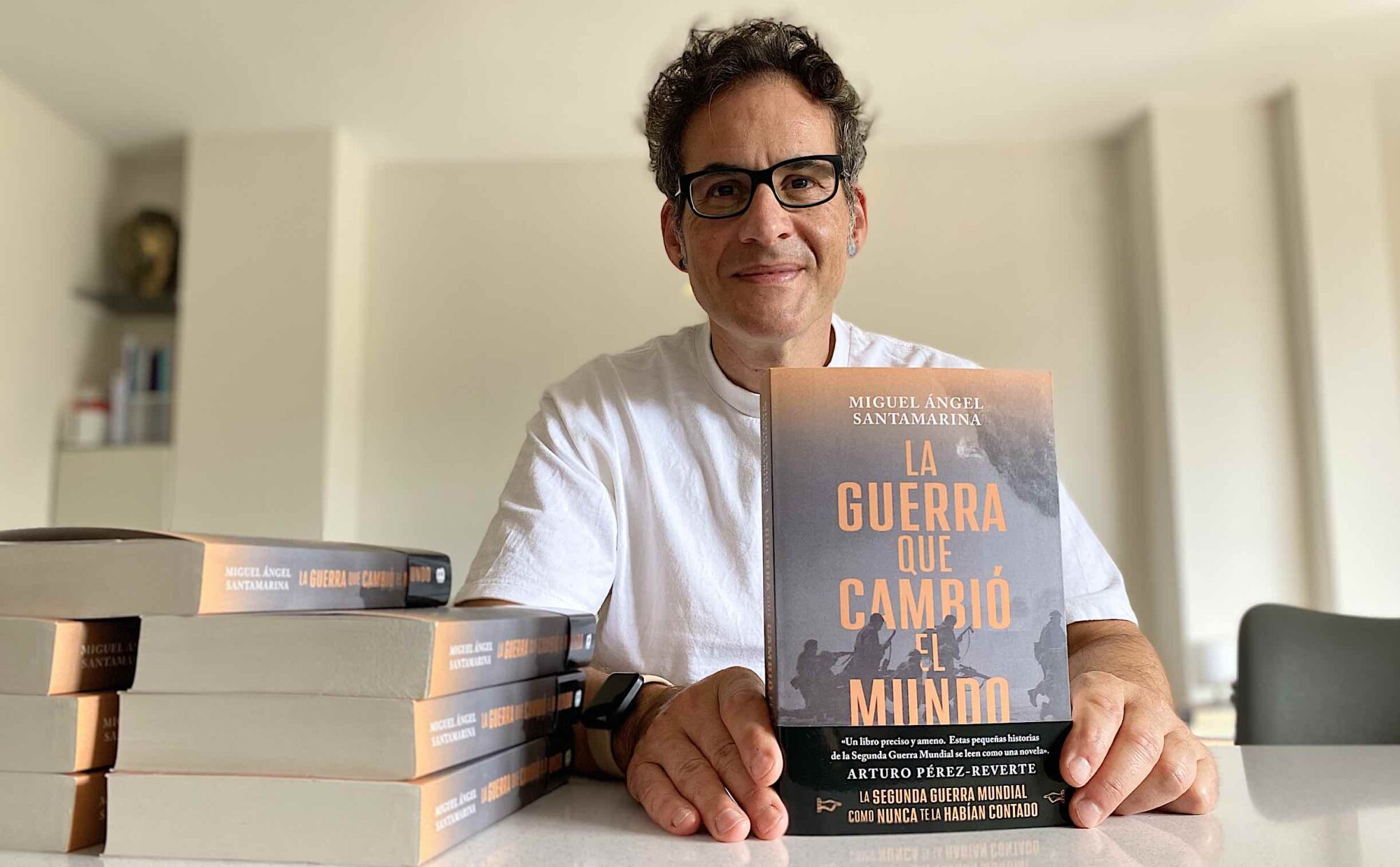

‘La guerra que cambió el mundo. Efemérides de la Segunda Guerra Mundial’, de Miguel Ángel Santamarina

Ediciones B, 2025

80º aniversario del Día de la Victoria en Europa

La Segunda Guerra Mundial ha inspirado infinidad de relatos. Se diría que ya es imposible aportar algo nuevo al tema, pero un libro editado el pasado mes de febrero hace replantearse esa afirmación. ‘La guerra que cambió el mundo. Efemérides de la Segunda Guerra Mundial‘ (Ediciones B), de Miguel Ángel Santamarina, cuenta el conflicto más sangriento y destructivo de la historia de una forma peculiar.

Santamarina acopió a lo largo de los años numerosa información que, como redactor de Zenda, publicó en flashes en esta revista literaria bajo el seudónimo de Paca Pérez. Tras un proceso de criba y clasificación, reúne en su libro el trabajo de una vida ensartando numerosos microrrelatos que dan cuenta no solo de los grandes acontecimientos, sino también de anécdotas y episodios marginales, insólitos, más o menos inéditos, como la historia del espía español Garbo o la búsqueda del Santo Grial en el Monasterio de Montserrat.

Ordenados por meses, el conjunto ofrece una visión tridimensional como a vista de pájaro y, para que el lector no se pierda, añade una cronología, a partir de 1931: los prolegómenos. Un tapiz fragmentado del horror, de la asombrosa capacidad del ser humano para dañar a sus semejantes y sobrevivir a las peores circunstancias imaginables. Una lectura amena, dura y necesaria en estos tiempos porque, como escribe el autor: «Tenemos la obligación de saber qué pasó para que algo así no se repita jamás».

¿Cómo surgió tu fascinación por la Segunda Guerra Mundial? ¿Que la ‘Iliada’ despertara tu amor a la lectura te hizo propicio a las historias bélicas?

La ‘Iliada’ tuvo su parte de culpa [Risas]. De niño era muy lector de Verne, Salgari, Dickens…, pero la adolescencia fue complicada y perdí todos los buenos hábitos. Recuerdo que en esa época me pasé toda una tarde castigado en la biblioteca; y allí fui donde descubrí a Homero, retomé el amor por al amor por la lectura y hasta ahora.

Lo de la Segunda Guerra Mundial fue al poco de entrar en el instituto. En mi casa, se leía prensa de todos los colores e ideologías: El País, el Diario de Burgos y el ABC. El suplemento de este último periódico me parecía fascinante: las columnas de Javier Marías, los artículos de Terenci Moix… Fue un gran descubrimiento y, sobre todo, a partir de la publicación de su ‘Historia de la Segunda Guerra Mundial’. Me releí la colección durante el proceso de investigación del libro y me pareció que había envejecido muy bien.

¿Desde cuándo acopias información sobre el conflicto y con qué criterio seleccionaste el material que aparece en el libro?

Llevo una vida bastante itinerante y no puedo tener una biblioteca al uso. Cuando termino un libro, lo regalo o lo dono a la biblioteca. Hice acopio de unas cuantas obras que me parecían clave –Hastings, Beevor, Ambrose, Atkinson…– y, luego, tiré mucho de archivos digitalizados, e-books y audiolibros.

Internet puede ser una trampa por la facilidad con la que se replican datos que no son fiables, pero también es una forma inagotable de conocimiento si caes en las páginas webs correctas. Respecto al criterio, quise leer obras de no ficción, pero también narrativa y ver películas y series porque me interesaba mucho ese enfoque. Mi idea era combinar hechos históricos con relatos y contarlo como si fuera una crónica. Los lectores lo han validado y, de momento, también los críticos.

¿Por qué le has dado al texto una estructura fragmentaria tipo patchwok?

Porque, como lector de narrativa y, también, de textos periodísticos, me gusta lo fragmentario. Creo que ayuda a que haya un lector activo, que junta unas piezas, desecha otras y quiere saber más sobre asuntos que tú solo has esbozado. Al final, hay un hilo que lo atraviesa todo.

Hay muchísimos libros que cuentan la Segunda Guerra Mundial de forma maravillosa, escritos por autores increíbles; mi intención era hacer una escritura sin adjetivos, sin ideologías, centrada en el lado más humano de los grandes personajes y, también, en las pequeñas historias, más desconocidas, pero igual de importantes.

Mi idea ha sido siempre ampliar el campo de visión para que el lector descubra a personajes fuera del foco, pero también rescatar episodios que sirven para comprender mejor a figuras como JFK.

Como es lógico, la mayoría de los episodios que relatas son trágicos. ¿El lector encontrará también alguno esperanzador o divertido?

Sí, los hay. En los momentos más trágicos es cuando más necesario es el humor. Hay historias frikis, como la del supuesto ataque alienígena a Los Ángeles; otras cargadas de fantasía, como la del mago que hizo desaparecer la ciudad de Alejandría; y las hay curiosas, como la de la campaña del Gobierno británico para que sus ciudadanos se convirtieran en agricultores –para sobrellevar el bloqueo de víveres– con unos fascículos. En ese capítulo, cuento el origen de la tarta de zanahoria.

Fueron muchas las atrocidades cometidas por ambos bandos. Destacas dos que no han sido suficientemente difundidas: las violaciones sistemáticas de los japoneses en China y el holocausto del pueblo gitano.

Las violaciones sí que han sido denunciadas. Fueron miles de mujeres chinas –y también occidentales y de otros países asiáticos– convertidas en esclavas sexuales. Esa es una herida que todavía no ha cicatrizado. China cree que la disculpa sincera de Japón por lo que hizo su ejército todavía no se ha producido.

Lo del pueblo gitano ha tardado más en conocerse; más que en conocerse, en reconocerse. Todos sabían que habían sido masacrados en los campos de concentración, pero nadie estaba interesado en contarlo.

También hay que entender que este colectivo no era tan numeroso ni tenía la fuerza de judío. El pueblo gitano había sufrido ya terribles persecuciones antes y nadie pidió perdón. En España, el Marqués de la Ensenada, en el siglo XVIII, ideó un plan para acabar con la población gitana de nuestro país; un genocidio ilustrado.

¿Que los aliados ganaran, crees que se debió a la superioridad de sus servicios de inteligencia?

El problema del servicio de inteligencia alemán es que, posiblemente, estuvo dirigido por un quintacolumnista como Canaris. Y, luego, los aliados tuvieron muchos éxitos gracias a genios como Turing, al que trataron de aquella forma tan inhumana, años más tarde.

La resistencia de Churchill, y también de De Gaulle, fue clave. Europa estaba rendida a Hitler, pero ellos siguieron luchando, incluso cuando nadie creía en la posible victoria. Pero si hablamos de claves, en mi opinión, hay dos: el error de Hitler de invadir la Unión Soviética y la entrada en la guerra de los Estados Unidos –primero, con la Ley de Préstamo y Arriendo que financió a la URSS y Gran Bretaña; y, luego, con su intervención militar en Europa y el Pacífico–.

Llama la atención la colaboración de la mafia con los estadounidenses en la ocupación de Sicilia.

Primero les ayudaron para evitar que hubiera chivatazos a los alemanes entre los estibadores de ciudades como Nueva York. Había mucho miedo a los ataques navales contra la costa estadounidense.

Y, luego, jefes mafiosos como Lucky Luciano fueron importantes para facilitar información para acometer uno de los ataques más importantes de la guerra: la invasión de Sicilia, que significó el inicio de la toma de Italia, provocó la caída del fascismo y permitió controlar el Mediterráneo.

Es muy novelesca la figura del nazi Otto Skorzeny, uno de los muchos que se instalaron en la España de Franco.

Skorzeny es un personaje apabullante. De él se podrían escribir cien novelas… Estuvo en todos los guisos. Era el soldado favorito de Hitler y dicen que el más peligroso de Europa. Además de liberar a Mussolini, también participó en acciones como la captura de Horthy, el dictador húngar, y estuvo a punto de llevar a cabo un atentado contra los líderes de los aliados en la conferencia de Teherán. Terminó sus días en Baleares, contando sus historias a sus vecinos.

O los sucesivos atentados que sufrió Hitler, de los que salió ileso.

La verdad es que tuvo suerte, porque estuvo muchas veces cerca de la muerte. Y, en una ocasión, ni siquiera se enteró de que había una bomba –que no llegó a explotar– en su avión. La operación Valkiria fue una chapuza, pero creo que tampoco habría tenido una gran repercusión.

Y –esto es una opinión personal– tampoco creo que la Segunda Guerra Mundial hubiera sido diferente si Hitler hubiese sido asesinado antes de la invasión de Polonia. Otro líder nazi habría tomado su lugar; con la misma crueldad o mayor aún. En España, la sublevación la organizó el general Sanjurjo; murió, tomó el relevo Mola –también murió– y llegó Franco para continuar con la Guerra Civil.

¿Aparecen españoles en tus crónicas? ¿Qué personajes son los más insólitos e increíbles?

Aunque España no formó parte de la Segunda Guerra Mundial, hubo unos cuantos personajes importantes. Una buena parte de los perdedores había huido a Francia. Muchos fueron detenidos y deportados a campos de concentración. La guerra civil española fue un acontecimiento muy mediático. En muchos países la vieron como una batalla ideológica, pero nadie ayudó a la República; ni Gran Bretaña ni Francia. Y, luego, en este último país sufrieron la represión y, en muchos casos, la muerte.

Garbo, el espía que ayudó a los aliados en el Día D, es el español más referenciado, pero hubo otros espías importantes, como Marina Vega de la Iglesia. Me impactó mucho conocer la historia de Olga Mayans, que siendo una adolescente, después de huir de Cataluña, presenció la Masacre de Tule, una matanza de las SS en una población francesa.

Otro episodio destacado para mí es el de la Masacre de Gardelegen: los nazis asesinaron sin piedad a unos prisioneros en un granero, quemándolos vivos; entre las víctimas había un español, el asturiano Manuel García.

Si tuvieras que explicar a un extraterrestre lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mudial solo mediante tres largometrajes, ¿cuáles eligirías?

¡¿Sólo tres?! [Risas]. Para explicar lo que pasó en el Teatro del Pacífico y comprender la mentalidad nipona, elegiría ‘Cartas desde Iwo Jima’ [de Clint Eastwood] y ‘Feliz Navidad Mr. Lawrence’ [de Nagisa Oshima]. En el caso del Holocausto, me quedo con ‘El pianista’ [de Roman Polanski], ‘La lista de Schindler’ [de Steven Spielberg] y ‘Shoah’ [de Claude Lanzmann]. Y, para entender cómo fue la guerra en Europa, nada mejor que la serie ‘Band of Brothers‘.

Además de conmemorar el 80º aniversario, supongo que con este libro aspiras a vacunar a los jóvenes contra la fiebre del ardor guerrero que parece expandirse por Europa.

No creo que sea una cosa de jóvenes; el militarismo no es cuestión de edades. Estamos hablando de un gran negocio. La industria bélica es lo suficientemente importante como para hacernos creer que, a partir de ahora, la única forma de resolver nuestros problemas es con las armas. Hay que ser más fríos y reflexivos. No podemos dejarnos arrastrar por las bravuconadas de Trump.

Rusia puede ser un peligro, pero es más interesante pensar en estrategias para neutralizar la amenaza de Putin con la diplomacia que con las armas. Invertir en armamento en esta época es una mala decisión. Países como España se van a gastar el dinero que no tienen en unas armas que estarán obsoletas en pocos años por el avance imparable de la tecnología y la IA. Y, sí, al final, derivar dinero de los presupuestos a gasto militar hará que otras partidas, como las de sanidad o educación, se verán reducidas.

¿Y si hubiera ganado Hitler?

La ucronía es un género literario muy atractivo. Philip K. Dick ya hizo la suya y es muy interesante. Hitler pudo ganar en el verano de 1940, pero no quiso hacerlo porque para lograrlo tenía que seguir pactando con Stalin, y eso no podía seguir haciéndolo por más tiempo: él quería derrotar al bolchevismo. El comunismo y el anticomunismo fueron las dos grandes fuerzas motoras del siglo XX. Sin el comunismo no se pueden entender ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial.