#MAKMALibros

Entrevista a Victoria García (Servicio de Bibliotecas y Documentación de la Universitat de València) y Alicia Sellés (Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana)

Biblioteca Histórica de la Universitat de València

Día de las Bibliotecas 2025

Lema: ‘Contra la desinformación: bibliotecas’

Viernes 24 de octubre de 2025

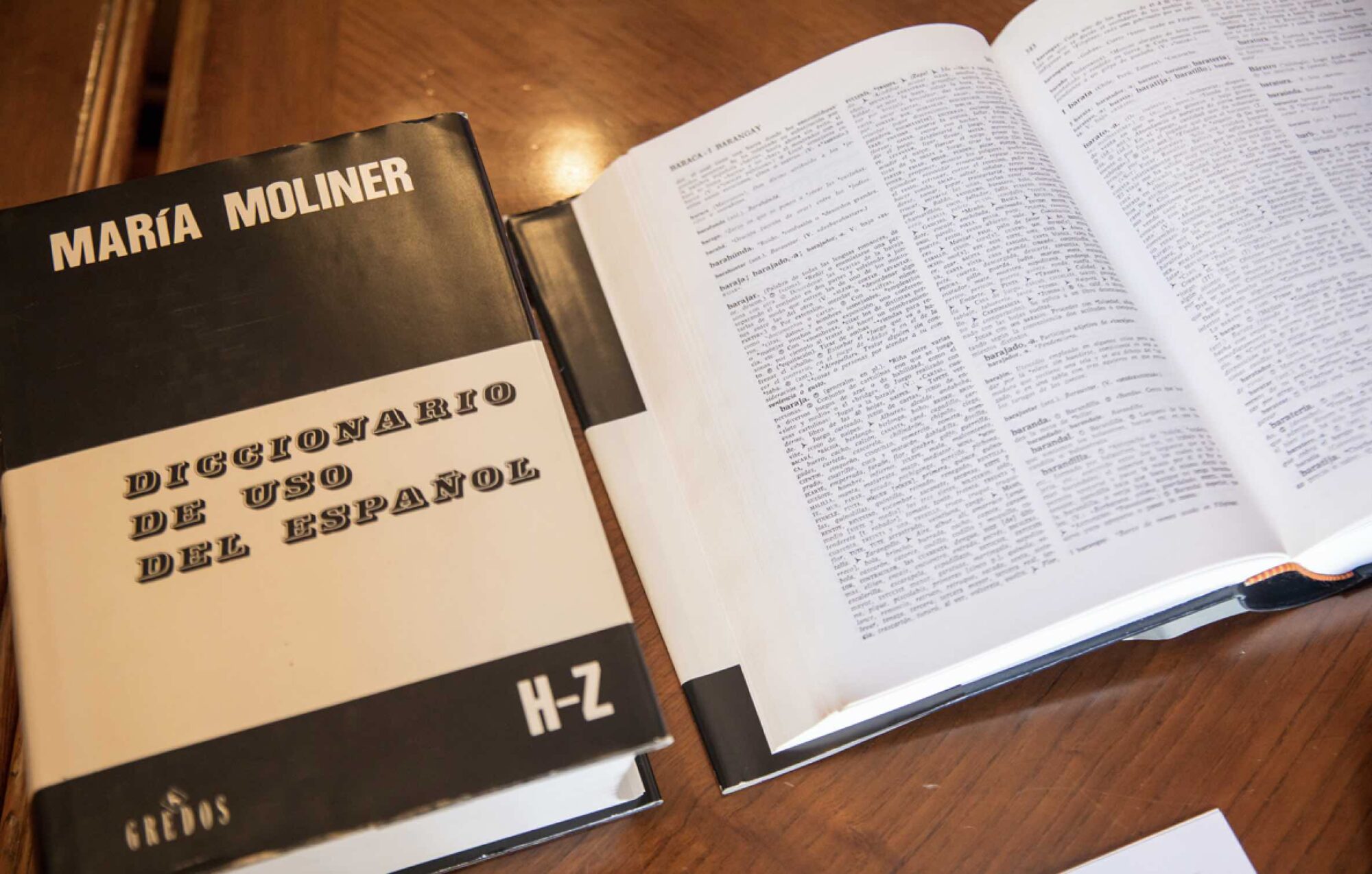

María Moliner ha sido una de las personas más importantes en el desarrollo de las bibliotecas actuales. Sin embargo, su reconocimiento se asocia principalmente a la redacción del ‘Diccionario de uso del español’, que lleva su nombre, desconociéndose la labor crucial que llevó a cabo en los archivos y bibliotecas.

Este año se publicaba ‘Hasta que empiece a brillar’, de Andrés Neuman, una magnífica historia novelada que refleja el amor de esta filóloga por la palabra y el sentido vivo del lenguaje. Pero antes de la redacción de este léxico, la autora nos dejó una firme convicción del acceso de la cultura para todas las personas, defendiendo el conocimiento como un derecho.

María Moliner residió en València entre 1930 y 1946. Durante los años de la II República fue directora de la biblioteca universitaria de València y del proyecto de bibliotecas populares. Además, colaboró activamente en la creación de la Escuela Cossío, inspirada en la Institución Libre de Enseñanza y, especialmente, en la organización de las Bibliotecas Rurales.

Para visibilizar su paso por nuestra ciudad y como reconocimiento público a su compromiso con la cultura, el Ayuntamiento y la Universitat de València instalaron en 2020 un monolito en la fachada de las Escuelas de Artesanos y otro frente a su residencia, en la Gran Vía Marqués del Turia. Fue un momento que muchas recordamos como inolvidable.

En el Día de las Bibliotecas queremos poner en valor el legado de una mujer que, superando circunstancias duras, logró establecer el cuidado y protección de los fondos bibliográficos como nadie lo ha hecho hasta ahora.

Para este homenaje, contamos con el testimonio de dos grandes profesionales que han continuado su camino: Victoria García Esteve, a través de sus años en la dirección del Servicio de Bibliotecas y Documentación de la Universitat de València y Alicia Sellés Carot, desde el Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana y, actualmente, al frente de la Fundació Full pel Llibre i la Lectura. Las, a nuestro juicio, herederas de María Moliner son las protagonistas de esta entrevista realizada en la Biblioteca Histórica de la UV que muestra cómo sus pautas sobre las bibliotecas públicas se mantienen hoy como un documento vivo.

¿Qué legado ha dejado María Moliner tras su paso por la Universitat de València?

Victoria García (VG): María Moliner se trasladó en 1930 con su familia a València y trabajó en el archivo de la Delegación de Hacienda. En 1931 se queda vacante la dirección de la biblioteca universitaria y ella intenta participar en ese concurso para dirigirla, pero no lo consigue y la dirección recae en José María Ibarra i Folgado. En 1936 Ibarra es cesado y en septiembre de ese año María Moliner es nombrada por el rector José Puche.

María Moliner era una innovadora. Tenía contactos con bibliotecarios de otros países y conocía muy bien lo que se estaba haciendo en otros lugares. A lo largo de su vida ese entusiasmo y esa innovación también las aportaría aquí, a la Universitat de València.

La biblioteca, en ese momento, era biblioteca universitaria y provincial, porque la ciudad de Valencia no tenía una biblioteca pública. Estaba formada por este edificio (el Centre Cultural La Nau), donde estaban la biblioteca de Derecho, la biblioteca de Ciencias, la biblioteca de Filosofía y Letras, y en la calle Guillem de Castro estaba la biblioteca de Medicina.

Como provincial, algunas de las que dependían de la Universitat de València eran la Biblioteca de la de la Casa Vestuario, la Biblioteca del Trabajo y la Biblioteca del Instituto Luis Vives. En el periodo en el que ella dirige la Biblioteca de la Universitat de València, aunque fue un período muy convulso, logrará hacer muchas aportaciones.

Por ejemplo, realiza la primera instalación de estanterías metálicas, aunque se iniciara anteriormente. Además, como el gobierno se traslada a València, muchos funcionarios de la Biblioteca Nacional vinieron a la ciudad y María Moliner se encontró con varios facultativos que estaban aquí prestando servicio. En ese momento, se dio un importante impulso a la catalogación y a la ordenación de las bibliotecas de aquí.

También se instala un altillo para aumentar la capacidad de almacenamiento de la biblioteca, y consigue incorporar títulos nuevos. Pero uno de los detalles que me gustaría señalar es que, aunque ella estaba muy preocupada en la Biblioteca Pública y en la atención a todos los lectores, María Moliner también hace un gran trabajo junto al arquitecto de la universidad, que en ese momento era Goerlich, para preservar el fondo más valioso de la Universitat de València.

Como a partir de 1938 la ciudad de València ya sufre bombardeos, ella junto, con el arquitecto Goerlich, instala un espacio seguro en esta biblioteca, sin que los libros tengan que salir. Lo que nos dice en el informe es: “Entre dos gruesas paredes en la biblioteca de Filosofía y Letras”. No sabemos exactamente dónde, pero hacen un espacio seguro al que dotan de todos los instrumentos para que no se produzca humedad e instalan allí 361 volúmenes entre manuscritos, incunables e impresos.

Durante ese tiempo los informes nos dicen que, de vez en cuando, se asomaban para comprobar que los libros se estaban conservando bien. Con esto quiero decir que María Moliner se ocupó de todos los aspectos que en ese momento tenían que ver con la profesión bibliotecaria en la Universitat de València. Tanto en el aspecto patrimonial, como en el aspecto más moderno, dedicado a la formación de profesores y de estudiantes, como era conseguir bibliografía reciente y moderna en un período muy difícil.

Antes de desarrollar el Plan Nacional y de salir oficialmente de València, tuvo que sufrir un período de depuración debido al nuevo régimen. Sabemos, además, que ella explica en un informe toda la labor que ha realizado para justificar su trabajo al frente de las bibliotecas en València. Sin embargo, sufre una degradación de trece puestos en su escala oficial y es castigada por haber cultivado esa manera de ver la biblioteca como un servicio público y de trascender a la población.

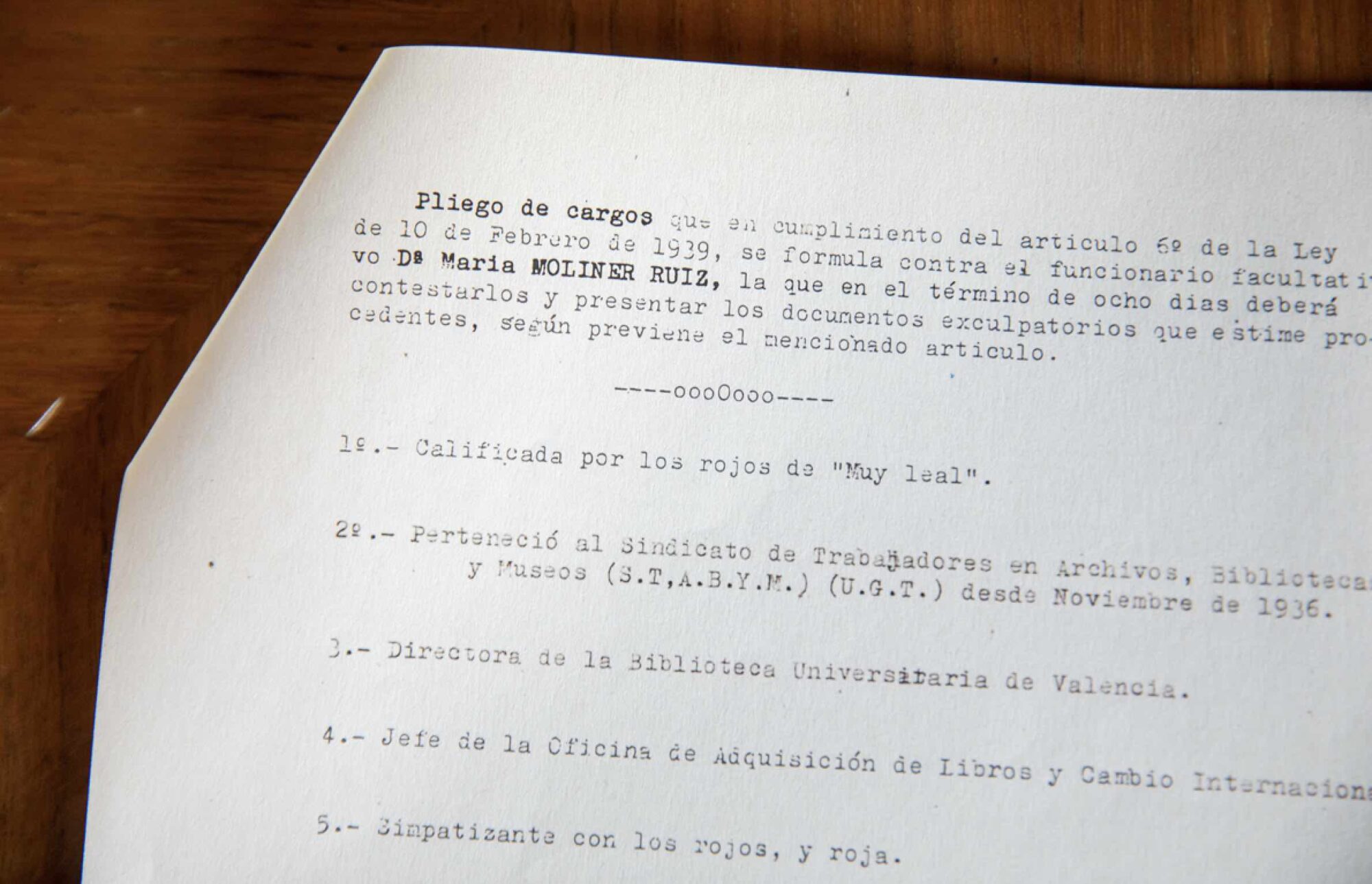

¿Qué documentos se conservan de ese capítulo de su vida?

VG: En el archivo de la Universitat de València se conserva el informe que María Moliner hace como respuesta a su expediente de depuración, basado en la Ley de Responsabilidades Políticas, que es la que sirvió para depurar a los funcionarios.

A ella se le entrega un pliego de cargos donde el comisario jefe de València, y lo cito textualmente, dice: “Se ha manifestado durante este período como roja rabiosa, pero nadie ha podido manifestar que haya cometido ningún acto censurable ni denunciado a nadie”.

Y después, el juez instructor de depuración de funcionarios expone: “No faltan declaraciones de personas fidedignas que atestiguan buena conducta profesional y excelentes procederes con los compañeros”. O sea, que no tienen cargos contra ella, más allá de haber ostentado cargos durante el periodo republicano.

Ella contesta a esos cargos en un documento del 23 de abril de 1939. Y además de explicar a qué se dedicó durante el tiempo que estuvo en la Universitat de València (que fue muy poco, casi dos años) ella habla de su comportamiento con los compañeros.

Cito textualmente: “Se hacían los preparativos para un nuevo expurgo del personal de Bibliotecas y de una manera indirecta se quiso recibir por mi información del personal que entonces estaba a mi cargo, por el mismo conducto, y saber que la suerte de ser personal era ya cosa mía y que yo no podría continuar al frente de la biblioteca si cualquiera de esos funcionarios sufría profesionalmente el menor percance. En efecto, a pesar de la situación delicada de alguno de ellos, ninguno fue molestado para nada”.

Es decir, que todos reconocen que María Moliner tuvo un comportamiento impecable con los compañeros de trabajo de la Biblioteca de la Universitat de València, sin tener absolutamente nada en cuenta la ideología de cada uno de ellos. Por lo tanto, era una profesional absoluta y se guiaba por criterios profesionales. Pero el resultado del expediente de depuración fue la degradación de trece puestos en el escalafón.

Posteriormente, la vuelven a enviar al archivo de la Delegación de Hacienda, donde el juez instructor dice que ahí la ideología no juega ningún papel y en 1946 consigue un traslado a Madrid a la Escuela de Ingenieros. Allí estará en la biblioteca de la Escuela de Ingenieros hasta su jubilación en 1970. Por lo tanto, podemos decir que María Moliner tiene un final muy amargo de su etapa como bibliotecaria.

Otra de las cuestiones que ha dejado para las posteriores bibliotecarias es ese Plan Nacional de Bibliotecas. A mediados del 37 presenta un proyecto de base para la organización de bibliotecas del Estado que se publica en 1939 y que se considera como el mejor Plan de Bibliotecas de España. ¿De qué forma se ha seguido ese plan, casi cien años después? ¿Qué se mantiene de María Moliner en estos momentos?

Alicia Sellés (AS): A mí me da mucha pena decirte que hace casi cien años que alguien hizo un plan más brillante de lo que hemos podido construir en los cien años que han seguido. Creo que hay una parte de espíritu que sí que está en la profesión bibliotecaria: la idea de que las bibliotecas lleguen a todo el territorio, a todas las personas. Es una cuestión que profesionalmente se ha defendido y se ha exigido. Pero yo siempre digo que ahí se alinearon las estrellas y que la parte política se unió a la parte profesional.

Pienso que la única cuestión relacionada posteriormente a ese plan fue cuando en el año 1985, Alicia Girón desde la Biblioteca Nacional consigue incluir en la Ley de Bases de Régimen Local la obligatoriedad de que los municipios de más de 5.000 habitantes tuvieran una biblioteca.

Entonces, la biblioteca es una competencia municipal. Yo creo que es el único paso, con esta misma idea de María Moliner para que las bibliotecas fueran un servicio presencial en los municipios. Pero no ha habido un plan tan ambicioso. Es verdad que han pasado muchas cosas. Están las bases de la cooperación bibliotecaria y de la política a nivel español.

Nosotros, desde FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística), planteamos un informe que presentamos en la Comisión de Cultura del Senado en 2023, con el título: ‘Universalizar los servicios bibliotecarios en España’. Buscábamos el análisis que revisara toda la legislación bibliotecaria de España, donde se ponía claramente de manifiesto que no era un servicio universal. Y yo creo que esa palabra, la universalidad, era lo que María Moliner defendía en su plan.

Había otra cuestión en el plan que fue el sentido de crear red. De hecho, cuando ella fue encargada de las Misiones Pedagógicas y, sobre todo, en el caso de las bibliotecas rurales valencianas lograría articular 105 bibliotecas rurales en 1935. ¿Creéis que esa es la base que se defiende en la red de bibliotecas municipales?

AS: Hay una parte importante. Las bibliotecas tienen una acción global y un impacto local que se amplifica al formar parte de una red. Hay muchos recursos que se pueden compartir y optimizar. Por eso hay una cuestión fundamental: María Moliner no solo lanzó la idea, sino que además articuló esa red.

Para mí hay un ejemplo claro cuando ella hace la inspección de bibliotecas. No hace una inspección desde el punto de vista de la imposición. Al contrario, ella la hace desde la asesoría, de la ayuda, de asegurar que eso fuera una realidad en todos los municipios. Una red que alimenta y que apoya a quien está intentando desarrollar ese proyecto bibliotecario.

Esa figura de inspección, por ejemplo, fue llevada a la Ley Valenciana de Bibliotecas, pero hace veinte años de esa ley y la figura de inspección tuvo recorrido durante cinco años. Entonces ¿qué nos encontramos ahora? Que esa idea de red como estructura que apoya a las bibliotecas ha desaparecido, y nos hemos quedado únicamente un catálogo colectivo, que ya es un avance.

Pero una red bibliotecaria necesita mucho más. Necesita acompañamiento, asesoría, inversión… Y eso es lo que ella proponía. En el caso valenciano, por ejemplo, esa red se ha diluido y te diría que se ha perdido hasta el concepto. Una red no puede ser un catálogo colectivo. Su manual de instrucciones para el aparato técnico era una idea clarísima de: quien no sabe, yo le ayudo, yo le enseño. Esto ahora es inviable.

Llama la atención las aportaciones que hace María Moliner a las pequeñas bibliotecas y que van desde la instalación de los locales al mobiliario, estanterías, iluminación o la preparación de las actividades ¿Estas indicaciones se conocen y se aplican?

AS: Han evolucionado y también se siguen unas pautas para bibliotecas públicas basadas en el manifiesto y en las indicaciones de la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones de Bibliotecas). Pero, para mí, el aporte que sigue vigente es también el espíritu.

La capacidad que tiene María Moliner en este manual tan pequeñito es el de contagiar el espíritu de la Biblioteca Pública, de la dignificación de un espacio. Una biblioteca es un servicio importante. Las pautas de la IFLA reúnen 200 páginas y no transmiten de una manera tan clara la esencialidad de un servicio de lectura y de acceso a la información en los municipios.

Yo creo que ese manual sigue vigente y es muy útil. Por ejemplo, nosotros tenemos proyectos en el norte de Castellón, en pueblos de 160 habitantes, donde les hemos llevado este manual porque tiene la capacidad de contagiar la motivación. No es solo un manual de indicaciones sobre el tipo de estanterías o de colocación de archivos, sino que es un estímulo para los bibliotecarios.

VG: En ese sentido quería señalar las palabras de la propia María Moliner en el prólogo de las instrucciones, donde dice: “El bibliotecario para poner entusiasmo en su tarea necesita creer en estas dos cosas: En la capacidad de mejoramiento espiritual de la gente a la que va a servir y en la eficacia de su propia misión para contribuir a ese mejoramiento”. Es decir, que quiere contagiar ese entusiasmo y la importancia de llevar la cultura a cualquier lugar.

Y después, en el año 1939, cuando ella publica el Plan de Organización General de Bibliotecas del Estado que, como decía Alicia, es el mejor plan que este país ha tenido para organizar sus bibliotecas, dice: “Debemos aspirar a que cualquier lector, en cualquier lugar, pueda obtener cualquier libro que le interese”. Pero esa idea de red va mucho más allá. Lo que María Moliner decía, y está pendiente, es que todas las bibliotecas a su vez tienen que confluir.

AS: Para mí es una lectura muy interesante porque veníamos de una tradición bibliotecaria que ponía el foco en el objeto libro, en la preservación, en la conservación. Veníamos de ese servicio que lo custodia y lo cataloga.

De hecho, la propia definición de biblioteca que hay en la Ley Valenciana es esa. Y cien años antes ella pone el foco en la persona. El objeto de las bibliotecas son las personas, no son los libros. Por eso era rompedora e innovadora, como estaba diciendo Victoria.

Precisamente, en ese libro ella explica: “Se puede fomentar las reuniones de lectores y orientar sus conversaciones acerca de un libro o de un tema. Al bibliotecario para quien su biblioteca constituye el objeto principal, se le ocurrirán multitud de iniciativas en este terreno y todas eran buenas para aumentar el número de lectores y el gusto con que estos acuden en las bibliotecas”. Por lo tanto, ella está iniciando así los clubes de lectura y, sobre todo, tiene un concepto de la biblioteca desde el punto de vista social.

AS: La reflexión que estamos haciendo ahora también se impulsa desde el proyecto del Ministerio de Cultura llamado ‘Laboratorios Bibliotecarios’, que fomenta la participación ciudadana en bibliotecas. Ahora, hablamos en ese marco de la construcción de ciudadanía activa.

Pero yo siempre llevo una reflexión de la que todavía no he escrito, y es la idea de servicio público. Y digo esto porque al final concretamos el servicio público como algo transaccional: yo vengo aquí y me llevo un libro. Siempre como una gestión y no como un espacio de relación, ni espacio de encuentro.

María Moliner estaba creando espacios de comunidad, no espacios de servicio transaccional. Creo que eso es una de las cosas que hemos perdido, o que estamos intentando recuperar. Porque también ahora hay muchas miradas que consideran las bibliotecas como plataforma de conexión de conocimiento y de personas, para crear oportunidades y garantizar derechos. Esta es otra de las cuestiones que María Moliner también aportó, porque ella pensó en los derechos culturales. Las Misiones Pedagógicas venían de esa línea completamente.

VG: Sobre el Plan de María Moliner de Organización General de Bibliotecas del Estado que, lamentablemente, no se pudo llevar adelante, quiero recordar que el manifiesto de la UNESCO sobre bibliotecas públicas de 1994 es calcado de lo que María Moliner decía en el prólogo: “Los servicios de biblioteca pública se presentan sobre la igualdad de acceso para todas las personas. Y se han de adaptar a las necesidades de las comunidades en áreas rurales y urbanas”. Es decir, esa universalidad consiste en llegar a todos. Una red absoluta que incluya a todas las bibliotecas: universitarias, municipales, especializadas, escolares…

Y también creo que la biblioteca es y tiene que ser un lugar en el que a través de sus disciplinas o su especialidad, acoja a los usuarios para suplirles la mayoría o la totalidad de las necesidades que tienen en esa área de información.

Si hablamos de bibliotecas universitarias, que son las que mejor conozco, no solamente están para prestar libros o para suministrar documentos y artículos científicos, sino que están para ayudar en la investigación y en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, en un sentido muy amplio. Para ayudar en la mejora y uso de las herramientas digitales y para saber cuándo estás utilizando una información fiable y cuando no.

Y, ya por finalizar e incidiendo en esa visibilidad que decía al comienzo, recordamos cómo ella misma indicaba en el año 1972: “Mi biografía es muy escueta. En cuanto a mí, el único mérito es el diccionario. Podría buscar en mi historia y encontrar algún artículo ocasional publicado en algún periódico, pero nada que pueda añadir al diccionario”.

De alguna manera vuestra aportación, como herederas de María Moliner, visibiliza esa lucha para que las bases fundamentales de las bibliotecas públicas no se olviden. Actualmente contamos con tendencias recientes a partir de las llamadas ‘bibliotecas humanas’, que complementan el objeto libro a través de historias personales. Desde vuestra experiencia, ¿cómo lo veis esta opción de intercambio de información más allá del libro?

AS: Hay ideas y hay intercambio: Hay biblioteca. Si miramos a las bibliotecas por su capacidad de transformación de la sociedad, no podemos limitarnos a proporcionar acceso, porque ese acceso tiene que ser significativo. ¿Qué quiere decir? Solo porque hay bibliotecas, la gente no tiene acceso a la cultura. Entonces hay que buscar las fórmulas para salvar las barreras que hacen que ese acceso no sea significativo.

Eso tiene que ver con cuestiones de habilidades, de capacidad lectora de la lengua, o el marco legal de acceso a la información. En ese sentido, que haya por ejemplo una persona que transmita y cuente su experiencia es otra forma de proporcionar acceso y buscar una significación.

Es un inicio de formar comunidad en la biblioteca en un mundo multicultural y luego que esa persona quizás se interese por el préstamo de libros. Lo están intentando desde algunos barrios como Orriols, utilizando el nexo de la biblioteca para aprender el idioma. Y esta capacidad de la biblioteca humana, genera un primer intercambio que tiene que motivarte.

VG: Ayudar a los recién llegados, a los que tienen que aprender el idioma, a los que tienen que vérselas con documentos que no son tan fáciles de comprender por una persona que viene de otro país. Ese papel de la biblioteca pública es fundamental, el papel de ayuda, desde el mandato de trabajar la interculturalidad.

Por otra parte, me gustaría subrayar la cita que has hecho tú, cuando María Moliner dice que su biografía es el diccionario. Yo creo que María Moliner tiene un recuerdo amargo de su paso por la biblioteca porque fue breve. Estuvo más dedicada a archivos y además tuvo como colofón un expediente disciplinario.

En este sentido, me consta que a finales de los 80 el Ministerio de Cultura se dirigió a ella, ya con un gobierno socialista, para volver a editar el Manual de Instrucciones para las Pequeñas Bibliotecas. Pero ella dijo que estaba muy ocupada y no podía dedicarle tiempo. O sea, que a ella le ha aportado más satisfacciones el diccionario que su vida profesional en las bibliotecas.

No obstante, quería señalar que, a lo largo de todo el país, pero especialmente en València, se le han dedicado bibliotecas a su nombre. Hay bibliotecas municipales con el nombre de María Moliner y la Universitat de València le dedicó la Biblioteca de Educación en el Campus de Tarongers. Además, aprovecho para reivindicarla como mujer pionera, porque María Moliner fue la primera directora de la Biblioteca Universitaria y Provincial de València.

- Victoria García y Alicia Sellés: las herederas de María Moliner - 24 octubre, 2025

- Román de la Calle: “Los museos deben devenir, siempre, en auténticas cajas de sorpresas, abiertas a nuestras experiencias vitales” - 20 agosto, 2025

- Rescate y protección cultural desde la emergencia: ¿cómo reconstruir el patrimonio valenciano después de la DANA? - 7 abril, 2025