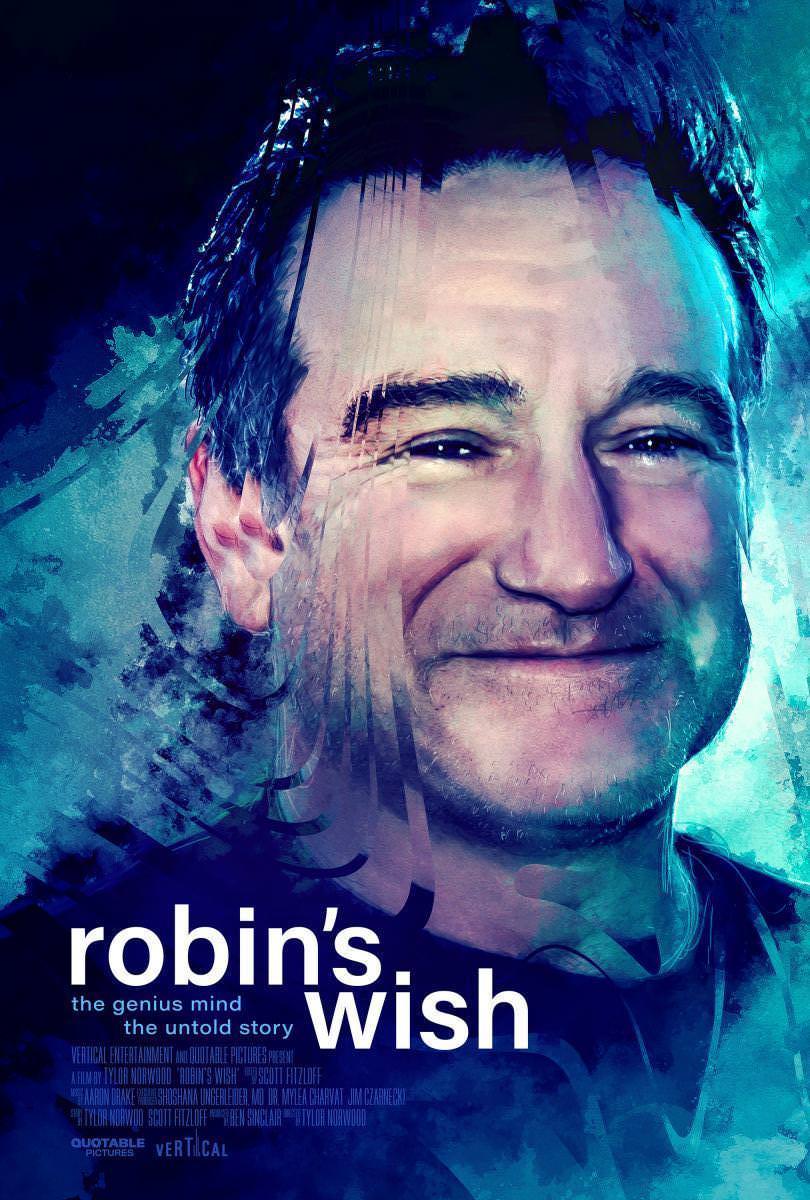

‘El deseo de Robin’, de Tylor Norwood

Documental sobre Robin Williams

77′, Estados Unidos | Quotable Pictures, 2020

Filmin

La primera película que vi de Robin Williams fue ‘Hook’ –o eso dice mi memoria–. Nos la ponían eventualmente en el autobús del colegio. No existían las plataformas de streaming y pocos queríamos cargar con una cinta VHS, así que era normal que viéramos una y otra vez la misma cinta. En esas condiciones, nunca llegué a terminarla, claro. Pero ahí me dejó pensando qué pasaría si Peter Pan hubiera crecido.

Después de ‘Hook’ vino ‘Señora Doubtfire’ y, por supuesto, ‘Jumanji’. Películas que los que crecimos en los 90 hemos visto hasta la saciedad. Cuantos más años cumplía, más me adentraba en su filmografía: ‘Una jaula de grillos’, ‘Buenos días Vietnam’, ‘El rey pescador’… Si bien las películas podían ser más o menos buenas, él nunca fallaba.

Ha sido, precisamente, ese cariño algo infantil que tengo hacia el actor lo que me impulsó a ver el documental ‘El deseo de Robin‘, en Filmin. “Se centra en la parte final de su vida”, avisan en la sinopsis. Bueno, vamos a ver qué pasa, me digo. No mienten: a través de los testimonios de su mujer, Susan Schneider, y amigos, nos adentramos en la bajada a los infiernos del actor.

‘El deseo de Robin’ busca visibilizar la enfermedad que no le fue diagnosticada y que pocos conocemos: la demencia con cuerpos de Lewy. Está claro que quiere dar voz a una realidad que sufren muchos; pero, por otro lado, se notan las ansias de dejar claro que la razón real del suicidio del actor poco tuvo que ver con la depresión o las drogas de las que se hacían eco la prensa.

El documental parece decir: “¡Oye, que él no quería irse, pero es que no le quedó otra!”. No quería arrastrar a quienes tenía a su alrededor y prefirió quitarse de en medio. Así de sencillo. Así de terrible. Robin Williams eligió morir, porque quería vivir. Quería seguir junto a su esposa, subirse a los escenarios, rodar películas, cenar con sus amigos… Una vida que se alejaba de él sin saber la causa.

La figura desgastada del actor duele, es un pinchazo en el pecho que desemboca en una tristeza irracional. La misma irracionalidad que consigue que sintamos un cariño incondicional por personas que no conocemos.

Si de niña esos ojos pequeños, esa boca grande o esa cabeza exageradamente cuadriculada no me inspiraban demasiada confianza cuando le veía desde el asiento del autobús, ya de adulta he podido ver lo que entonces me resultaba invisible: la emoción. Robin Williams emocionaba. Más allá de su faceta de cómico, el brillo de sus ojos inundaba la pantalla. Parecía decirme al otro lado: “¡Eh, tranquila, que Jumanji lo vamos a ganar!”.

Williams era un tipo de estar por casa, amigo de sus amigos, alejado de la vida glamurosa de Hollywood, de las mansiones y del esnobismo. Robin Williams fue un tipo pegado al micrófono que se dejaba la piel, un tipo que se esforzó por seguir actuando, un tipo cuyo único deseo era que su cerebro se reiniciara. Era una persona corriente, con un intelecto y una agudeza mental envidiable. Una de esas personas con la que te pasarías toda la noche hablando.

Uno termina el documental con una sensación amarga, y solo la razón nos impide subirnos a la mesa de nuestro salón y recitar ese “¡Oh capitán!, ¡mi capitán!”, que Walt Whitman dedicó a Lincoln y que nosotros queremos dedicarle a él.

- Audiolibro, la excusa perfecta para afianzar la multitarea - 23 junio, 2025

- Suave y amargo es el estío. Cultos y bronceados (VIII) - 20 agosto, 2024

- El arte, víctima silenciosa del radicalismo - 14 noviembre, 2023