#MAKMAArte

Inundaciones por la DANA del 29 de octubre de 2024

Fotografías de José Luis Cueto Lominchar

Día 16 de julio de 2025

Hoy, día 16 de julio, en medio de una ola de calor y con aviso amarillo, equipados de sombreros, gafas de sol y provisión de agua, a primera hora de la mañana, comenzamos nuestra expedición. Su objetivo y sentido es diferente al de otros días y otras excursiones sobre la DANA.

Hemos decidido observar lo sucedido en dos puntos de contacto y de fricción entre los cascos urbanos de cuatro poblaciones de l’Horta Sud. De un lado, la separación y confluencia entre Catarroja y Albal; de otro, el entrelazamiento de Benetússer y Alfafar en la avenida Orba.

Estas poblaciones han ido creciendo en torno a y desbordando lo que fue el antiguo Camino Real de Madrid y, en ese proceso, han agotado su capacidad de expansión al toparse con los límites del municipio vecino.

Por distintas razones, en estos meses, hemos acudido en varias fechas a la avenida Orba. La primera fue con ocasión del lamentable fallecimiento de un obrero. Formaba parte de un equipo de limpieza contratado por Diputación para vaciar garajes y sótanos y, cuando estaba en esas labores, la escalera se hundió y perdió la vida. ¡Una víctima más de este cataclismo!

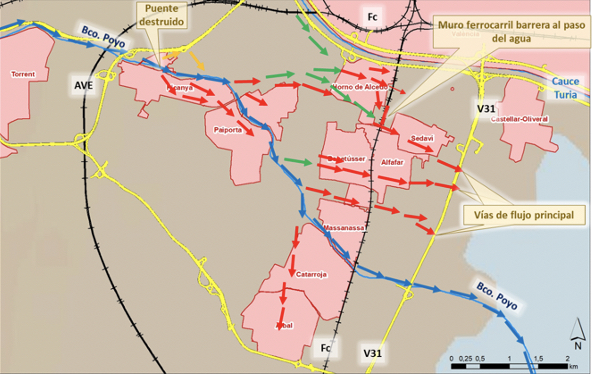

En los sucesivos recorridos por esta avenida, José Luis y yo hemos imaginado e ironizado sobre la circulación del agua aquella fatídica tarde del día 29-O. Fantaseamos que, una vez desbordado el barranco del Poio en Paiporta, tras pasar por el polígono industrial La Mina, el agua se acercaría a la CV-400, el primer dique transversal con que se encontraría en su recorrido.

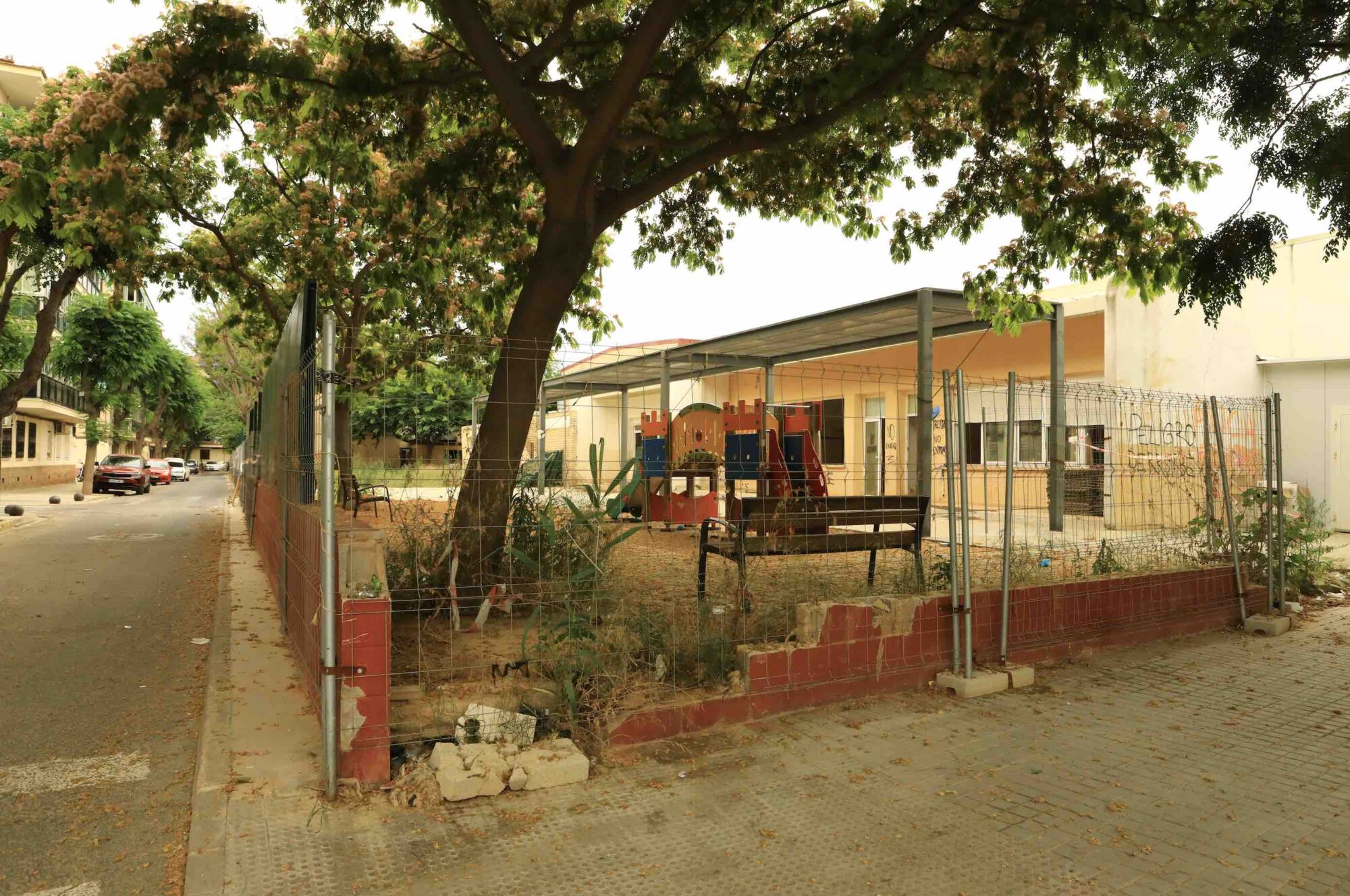

Se iría acumulando y llenando las naves industriales hasta desbordar la carretera y, entonces, caería con fuerza –así permiten suponerlo todos los materiales amontonados en los huertos y la rotura de la valla de un edificio educativo hace tiempo en desuso– para sortear la rotonda que ordena el tráfico y acelerar el paso por la pendiente de la avenida.

Como esta calzada separa dos poblaciones, el agua tendría que solicitar permiso a dos ayuntamientos para circular por ella. Pero, arrollada por el tsunami que venía detrás, irremediablemente, tuvo que abrirse paso sin esperar la llegada de una respuesta a sus solicitudes. El agua no entiende de burocracias y menos aún de papeles.

Suponemos que esa lengua pulposa y pastosa, formada por una mezcla de triturado de cañas, matorrales, arbustos y toda clase de maleza, avanzó como si fuera bífida por los dos carriles de la calle y en la misma dirección.

Las normas del código de circulación tampoco le conciernen. Alimentada y engordada, como una boa constrictor, por toda clase de objetos y productos –coches, contenedores, cubos de plástico, botellas de plástico, telas de plástico, fardos de cartón–, avanzó en zigzag destruyendo aquí un centro educativo, allá, las paredes de las plantas bajas, inundando sótanos, arrancando árboles y proyectando todo contra las esquinas de los edificios que se oponían a su avance, hasta llegar a las vías del tren y formar otro muro de contención, incrementar el umbral de inundación y desbordar dicha infraestructura para encaminarse a la presa más alta, la formada por la pista de Silla con su medianera.

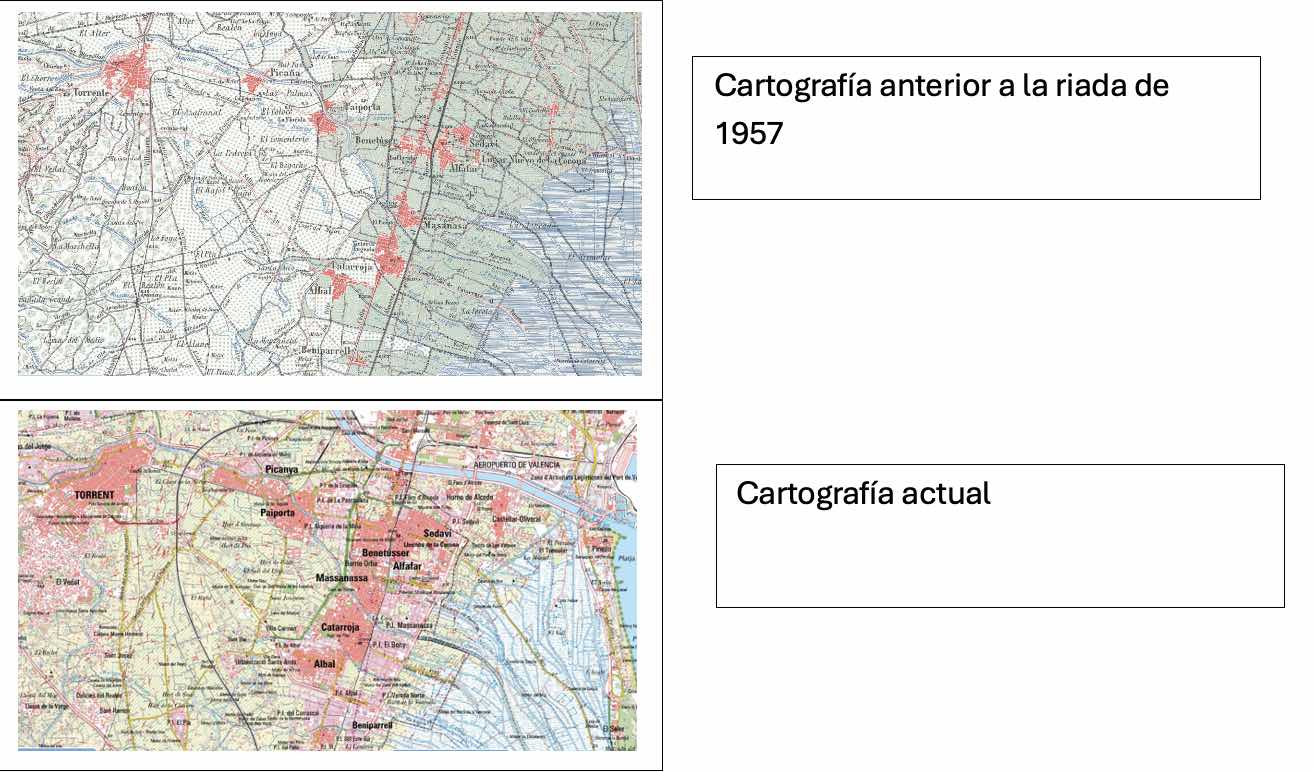

Antes de entrar en la narración de algunos aspectos del reportaje, he de ofrecer una visión del territorio, gracias a la ayuda de la cartografía proporcionada por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Esta nos ha facilitado varios materiales que permiten entender mejor la magnitud de la catástrofe en función de las actuaciones sociales y políticas.

1. El desarrollo urbano en la comarca y la ocupación del territorio

Veamos dos cartografías de la zona. En ellas, se constata cómo las principales infraestructuras físicas de comunicación se han colocado transversalmente en relación con los flujos del barranco de Poio. Así sucede con la pista de Silla, en cuya divisoria había bloques de hormigón de una altura de 80 cm.

Pero también se halla más elevada la vía férrea y en determinados tramos está vallada con tapias; y, en tercer lugar, sucede lo mismo con la ya citada V-400, que recorre esta zona desde La Torre hasta Albal, entre Benetússer y Paiporta, y supera el barranco de Poio con un puente por detrás del casco urbano de Massanassa y Catarroja.

Una primera causa de riesgo y de vulnerabilidad se halla, pues, en esta transversalidad. Pero hay otras, entre las cuales la principal se encuentra en la extensa ocupación del territorio con asfalto y cemento que, en otro tiempo, al ser de uso agrícola podía actuar como una llanura inundable, y ahora está formado por los cascos urbanos con sus espacios de servicios, entre los que se encuentran centros educativos, sanitarios, culturales y deportivos y residencias de personas mayores, con actividades en todos los casos a nivel del suelo o incluso por debajo del mismo.

Y muy especialmente por polígonos industriales que, al menos en un primer momento, han crecido orgánicamente, sin orden ni concierto, es decir, sin planificación previa y, por tanto, generando mayores riesgos y vulnerabilidad.

Además, me gustaría recordar que, históricamente, el vasto terreno agrícola existente entre Paiporta y la Albufera debía contar con cierta presencia de cauces secundarios que recogían las fugas del cauce principal y la llevaban a la Albufera, por tanto, dispersaban y distribuían el agua. Todo ello ha desaparecido, ha sido rellenado, en un continuum aplanado y, en gran medida, asfaltado.

Así, por ejemplo, la avinguda de la Rambleta, la calle más amplia de Catarroja, con elevadas palmeras, lleva en su propio nombre la marca del origen. Y, según cuenta el periódico comarcal El Meridiano, a la altura del cruce con la calle Crescencio Chapa, se hallaba la Font de la Rambleta, cuya agua discurría por esta avenida y establecía el límite entre Albal y Catarroja.

Las aguas de dicho manantial se dirigían hacia el sur, pasaban por las escuelas Esteban Paluzié, donde había un pequeño puente; en el lugar donde hoy se encuentra la parroquia del Pilar, giraba hacia el este, por debajo del antiguo Camino Real de Madrid, por un par de ojos que ahora se hallan cegados.

2. El contacto entre Albal y la Albufera

Nuestra exploración ha comenzado justamente a la altura de la iglesia del Pilar, siguiendo el trayecto hacia la Albufera, recorriendo lo que se supone que fue el curso de esta Rambleta, hoy invisible porque todo ha sido edificado y asfaltado.

En las paredes exteriores del templo aún quedan huellas de los daños sufridos por el templo el día de la DANA. Unos metros más allá, nos damos de bruces con un enorme boquete en la pared frontal de una planta baja, que se halla protegido por puntales de obra. Nos atrae tanto como a las moscas la miel.

Aunque ya no hay fango, nos llama la atención la existencia de maquinaria mediana típica de los talleres de ebanistería de los que tan llena estaba esta comarca antes de la crisis de la industria del mueble. Son máquinas de un típico color verde, con toques rojos en algunos puntos: tupinadoras, sierras, tornos, lijadoras, etc., que no queda claro si han sido abandonadas por obsoletas o que el dueño volverá a recuperarlas en una nueva instalación.

Mientras Cueto registra cada rincón de la nave con su cámara, se acerca un señor que me cuenta la vida de este taller, al que él acudía a ayudar a su dueño, el ebanista, de vez en cuando. Al hilo de la conversación, me pasa vídeos de la tarde del día 29 de octubre con aquella enorme explanada llena de coches, unos apareados como fichas de dominó, otros danzando al ritmo frenético de la corriente.

También me muestra una fotografía de la calle lateral, del día 30 por la mañana, cuando la gente, al salir de casa, tuvo que abrirse camino entre el barro y sacar al exterior colchones, sillas, mesas y otros enseres echados a perder.

Aprovecha esta imagen para contarme que en una de esas plantas bajas vive una mujer árabe con sus hijas, y que pasó muchos apuros aquella tarde. Él la vio y acudió a auxiliarla. Pidió apoyo a un vecino, pero este, al mirar de lado a la mujer, volvió la cara y comentó: “Es que yo no quiero que esos entren en mi casa”. “Bueno, a mí, mi padre –afirma mi interlocutor– me enseñó a echar una mano y a tener amigos; y los tengo por todas partes donde he ido”.

Logró rescatarlas y pasaron la noche en su piso. “El vecino, sabe Vd. es que es de esos…” (¡Ya, le digo yo, no le gustan los inmigrantes!). “Sí, pero la vida es muy larga y quién le dice a mi vecino que algún día, mañana mismo, no necesitará estar en la palma de mi mano”.

Admiro y me asombro de esta hermosa sabiduría. “Ahora se lleva poco –remata–; cada uno va a lo suyo”. Sí, pienso, la individualización tiene también sus consecuencias negativas, indeseables y el miedo al otro puede ser tan fuerte que ni en situaciones límite se neutralizan los prejuicios.

Una mirada general al panorama que se observa desde este punto me lleva a concluir que aquí podríamos pasar todo el día, y tal vez más, recogiendo información y testimonios, registrando, al modo forense, todo lo que se ve y se escucha.

Ahí están, enfrente mismo, los restos y las huellas de lo que ha sido un tejado y una casa, con su humilde alacena, su pila de lavar, las marcas de chimeneas, las zapatillas de un bebé, recipientes de yogur. Y, a la izquierda, en un lienzo blanco de la pared, una pintura reciente con un cardo morado y la leyenda ‘Renàixer’, ahora emblema del CLER de Catarroja.

Un par de metros más adelante, acúmulos de enruna y barro, unos techos quebrados, con fragmentos de yeso que se descuelgan como si hubieran sido vandalizados. Entre los escombros, sobresalen tazas de café con sus pequeños platitos, distintos tipos de vajilla y tenedores y cuchillos. Estamos en lo que fue la cocina de un restaurante, completamente asolado y sin limpiar tras ocho meses.

En las paredes laterales, hay decoración con motivos de la Albufera; en la frontal, platos de cerámica decorativa. Se han puesto vallas provisionales en las puertas para impedir el acceso; puntales y tablas; a la izquierda, el rincón de la caja fuerte. En la parte delantera, se ven carteles con dos nombres distintos del restaurante: El Anzuelo y Arantxa 2.

Al parecer, llevaba poco tiempo abierto, después de un traspaso. Google lo da como cerrado temporalmente. Pero nos cuentan que el dueño, desengañado, se ha ido a abrir en otro lugar. La casa está en ruinas y este parece el lugar menos adecuado para continuar la actividad, pues si volviera una inundación, de nuevo, sería arrasado. Tal es su posición en el barranco de la Rambleta.

Enclavado entre las paredes del restaurante, para aprovechar el espacio, hay un transformador eléctrico, con cerámica blanca y azul en su parte superior y la leyenda ‘VOLTA 110.’ ¡Cuántos transformadores y postes eléctricos hemos fotografiado en medio de ramblas y cauces! ¿Por qué? ¿Quién planificó estas ubicaciones?

Al cruzar el Camino Real de Madrid, vemos a dos albañiles colocando una hilera de atabones. Al lado mismo, se alza el esqueleto de un edificio en plena construcción, cuya base se asienta en la orilla del lecho de la rambla.

Suponemos que la empresa constructora contará con todas las licencias necesarias y que no precisa saber que construyen en zona inundable. Por supuesto, no en cualquier punto inundable de la zona, sino en el lugar justo donde la corriente fue especialmente destructiva. A pesar de todo, los pisos estarán vendidos ya sobre planos.

Tras pasar el Camino Real de Madrid, se observan los únicos metros del cauce original de lo que fue este barranco secundario. En Google Maps se ven árboles; ahora, en la orilla hay grandes troncos y entre las piedras picadas que se han puesto en el lecho han crecido cientos de tomateras.

En la orilla derecha del lecho, un motor de riego con la leyenda ‘Motor de La Rambleta 1958’. A nuestra izquierda, plantas bajas ya limpias, esperando la llegada de empresas para reformarlas. La mano de obra escasea y algunas empresas se han comprometido a más intervenciones de las que pueden realizar. Dicen que la avaricia rompe el saco. Veremos qué pasa aquí después de un año sin que se cumplan los contratos adquiridos.

El curso de la rambla vuelve a desaparecer por calles asfaltadas. Este pequeño trozo es un fósil viviente de cuando todo esto era huerta y suponemos que la comunidad de labradores y regantes cuidaba el lecho del barranco. Entre dos municipios hoy parece más bien tierra de nadie. O peor.

Aún nos queda mucha excursión. Y más aún que reflexionar. Todos estos núcleos urbanos que ahora ya son un continuo demográfico y funcional se han desarrollado con una lógica parroquialista o municipalista. Como islas que se hubieran ido fundiendo por crecimiento emergente, pero que siguen manteniendo su administración autónoma e identidad insularista.

No importa si a la derecha de la pista de Silla no existe discontinuidad en los parques industriales y de ocio, entre los que hay que incluir concesionarios automovilísticos, grandes centros comerciales, tiendas especializadas, cines, hoteles e incluso locales de compraventa de sexo. Tampoco hay discontinuidad urbana desde la ciudad de València hasta Silla en torno al Camino Real de Madrid. La inundación ha mostrado el carácter absurdo de la gestión atomizada, municipalmente aislada.

Y esta lógica parroquialista absurda se hace patente en el cambio de denominaciones de esa vía histórica que fue el Camino Real, que va cambiando su nombre al pasar por cada pueblo. De hecho, allí donde podría haber una única denominación y, por tanto, una mayor claridad en la organización del espacio, nos topamos con más denominaciones que pueblos.

En el barrio de la Torre, perteneciente a la ciudad de València, se llama Avinguda Real de Madrid; después Av. Menéndez Pelayo; en Benetússer, Avinguda Camí Nou; al llegar al término municipal de Alfafar, Avinguda de Torrent, y entra en Massanassa como Carrer de Blasco Ibáñez.

Tras pasar el puente sobre el barranco de Poio, en Catarroja, de nuevo torna a ser avenida, dedicada ahora al ilustre científico y Premio Nobel Ramón y Cajal, pero en el cruce con la calle de San Antonio recupera el nombre de Camí Real, hasta que en el ahora imaginario puente del barranc de la Font de la Rambleta, al entrar en Albal, recupera su categoría de avenida, dedicada, eso sí, a un sacerdote, el padre Carlos Ferris, oriundo de Albal, y que fue fundador del sanatorio de Fontilles para personas con lepra, entre otras obras.

Podríamos seguir con Beniparrell y Silla, donde la ordenación del espacio, como consecuencia de la importancia de usos industriales y terciarios, aun me parece más caótica.

Si es tan difícil ponerse de acuerdo con las denominaciones de calles, incluso en un caso como este, ¿qué se puede esperar cuando hay que abordar la reconstrucción y los fondos han sido asignados no por proyectos, sino por ayuntamientos?

En el documento aprobado en 2015 a nivel mundial y conocido como ‘Marco de Sendai’ se señalaba que hay que “reconstruir mejor”. Ese “mejor” es muy importante porque, a quienes se conforman con meramente reconstruir, invita a pensar tanto en los avances en tecnologías como en los cambios necesarios en los modos de vida en el contexto del cambio climático.

La interrelación de actividades y funciones entre los pueblos, la movilidad de la mano de obra, etc., y, sobre todo, el reconocimiento de la territorialidad de la inundación debería llevar a superar el individualismo administrativo en vez de a reforzarlo.

Al volver sobre nuestros pasos, los dos obreros que estaban trabajando en el pequeño puente habían construido tres hileras de bloques de hormigón, que ahora, extrañamente, empezaban a desmontar. Parecía un pequeño muro protector. Pero ¿por qué lo deshacían? ¡Qué metáfora de las inundaciones y sus efectos si no se aprende!

Tejer y destejer. Como Penélope. Subir la roca a la montaña, desde donde cae hacia abajo y volver a empezar. Como Prometeo. ¿Preferiremos la reiteración de las catástrofes a actuar conjunta y coordinadamente para mitigar radicalmente sus efectos? ¿Seguiremos edificando esa vulnerabilidad nefasta que es el parroquialismo? ¿Surgirá la solidaridad ante las amenazas de la que hablaba Ulrich Beck en ‘La sociedad del riesgo’, hace ya cuarenta años, tras la catástrofe de Chernóbil?

- Paisajes tras la DANA 29-O: el agua y la ocupación del territorio - 19 septiembre, 2025

- Paisajes tras la DANA 29-O: visita a Chiva - 30 mayo, 2025

- Vítol al Carnaval Solidario de Russafa - 24 febrero, 2025