#MAKMALibros

‘La otra Guerra Fría. Cómo el capitalismo y el comunismo convirtieron la cultura en un campo de batalla’, de Ramón González Férriz

Alianza Editorial, 2025

“Cuando la cultura se convierte en la prolongación de la política empiezan, claro, los conflictos irresolubles, los falseamientos y la censura”. Lo dice Juan Soto Ivars en ‘La trinchera de letras’, Premio Internacional de Ensayo Jovellanos en 2024, en el que aborda el tema de la batalla cultural contra la libertad y el conocimiento, tal y como se subraya en el subtítulo del libro.

Ramón González Férriz prolonga esa línea de pensamiento yendo al periodo de 1946 a 1989, con el fin de rastrear algunos de los episodios que establecieron el camino a seguir por parte de quienes combaten por la hegemonía cultural, que es tanto como decir, por la propagación de dicha cultura con fines políticos.

Lo hace en su libro ‘La otra Guerra Fría’ (Alianza Editorial), que lleva por elocuente subtítulo ‘Cómo el capitalismo y el comunismo convirtieron la cultura en un campo de batalla’. “Dado que se trataba, en buena medida, de un conflicto de ideas, los líderes y los burócratas de ambos bandos dedicaron un esfuerzo sin precedentes al que en ese momento se consideraba el campo natural de las ideas: la cultura”, señala González Férriz en la introducción del ensayo.

Los bandos enfrentados eran Estados Unidos y la Unión Soviética, representando sus líderes al capitalismo y al comunismo que trataban de propagar. “Muchos de ellos –subraya el autor– creían que el resultado de la contienda ideológica dependía, en parte, de cómo los libros, las canciones, las películas o los cuadros reflejaran esas visiones contradictorias del mundo; de la capacidad que tuvieran para cohesionar a las sociedades en las que se creaban y para seducir a los ciudadanos que vivían en el bloque adversario”.

Ramón González Férriz se dedica a lo largo del libro a presentar un gran número de casos que demuestran, con documentos oficiales, informes diplomáticos, dosieres de servicios de inteligencia y los propios testimonios de algunos de los artistas implicados, cómo “las élites políticas y funcionariales consideraban la cultura, y a quienes la creaban, una parte esencial de la gran lucha política”.

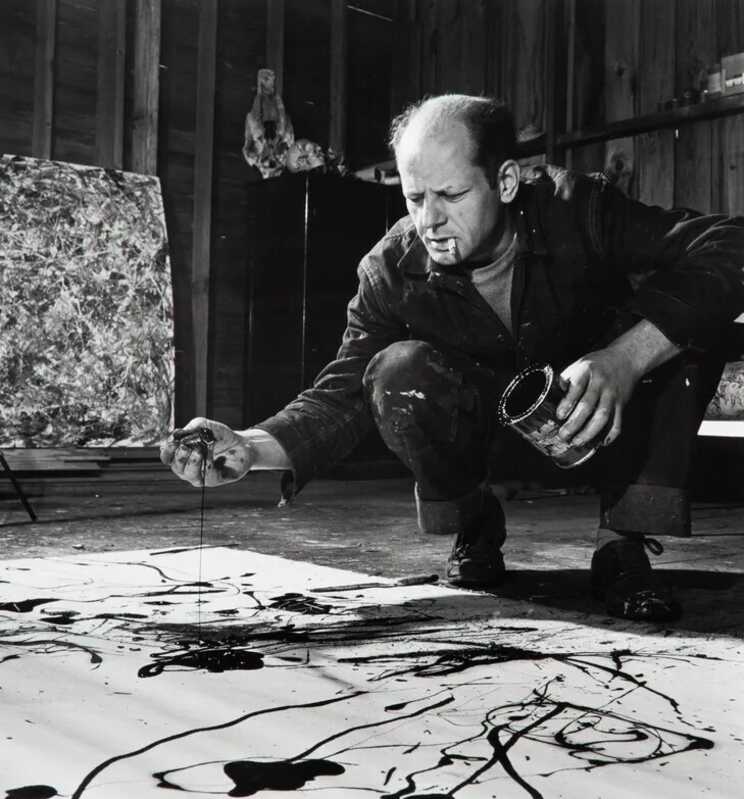

El autor, de entre la abundante profusión de ejemplos, destaca, de inicio, los casos del pianista soviético Dimitri Shostakóvich, a quien obligaron a defender en público al Gobierno estalinista que había vetado sus obras; al pintor abstracto Jackson Pollock, “convertido en un emblema del capitalismo financiero de Nueva York”; al editor Giangiacomo Feltrinelli, que llevó de contrabando a Italia el manuscrito de Borís Pasternak ‘El doctor Zhivago’, publicándolo en contra del criterio de la Unión Soviética; o el de Dizzy Gillespie, músico de jazz que estuvo de gira por Europa del Este y Oriente Próximo “con financiación del Gobierno estadounidense para demostrar que este no era racista”.

Los casos se suceden a lo largo del libro, con alusiones a la doctrina de Andréi Zhdánov, miembro del politburó y hombre de confianza de Stalin, quien usó una expresión del dictador para referirse a los escritores como “ingenieros del alma”; o a Nelson Rockefeller, quien llamó al expresionismo abstracto “la pintura de la libre empresa”, protegiendo a los expresionistas y colaborando con el Gobierno estadounidense en la promoción de su arte.

‘La otra Guerra Fría’ no escatima en ejemplos que resultan palmarios para entender la importancia que adquiría la cultura en esa batalla por las ideas que conformaban visiones opuestas del mundo. Así, el estreno de la ‘Sinfonía n.º 7’ de Shostakóvich, dedicada a la ciudad de Leningrado, fue retransmitido por la radio, convirtiéndose “en un emblema de la capacidad de resistencia de los rusos y la lucha global contra el fascismo”.

Por el otro lado, se pensaba que el expresionismo abstracto “encarnaba la libertad: era una manifestación del carácter osado, independiente e innovador que caracterizaba el capitalismo de mediados del siglo XX” y, en consecuencia, “era la contrario del realismo soviético, que no solo debía ser estrictamente figurativo, sino seguir las consignas ideológicas del Partido Comunista y ceñirse a su agenda política”.

También se alude en el libro a la dictadura de Franco, igualmente propiciadora del arte abstracto, en consonancia con el ideario de Estados Unidos cuyos valores asociados a la libertad convenían a su imagen de aperturismo. “El Gobierno de Truman ya no consideraba a España un viejo aliado del nazismo y el fascismo italiano, sino un socio potencial en la lucha contra el comunismo de la Guerra Fría. Y el Gobierno español quería actuar como tal”, afirma González Férriz.

Nikita Jrushchov, que, tras la muerte de Stalin en 1953, inició igualmente un periodo de apertura en la Unión Soviética, se encontró en ese momento con la redacción que de ‘El doctor Zhivago’ estaba haciendo Pasternak, cuya novela no se ajustaba a los cánones del realismo socialista. “Pasternak –resalta el autor– iba más allá: en realidad, sus críticas también se dirigían a la propia Revolución y al leninismo; es decir, al corazón mismo del sistema, algo impensable incluso en una era de relativa apertura”.

También aparecen en el libro los nombres de Ian Fleming, creador de su agente 007 James Bond, imagen popular del espía con glamur y seductor, y de John le Carré, autor de ‘El espía que surgió del frío’, para quien el precio que pagaban los espías comunistas y capitalistas era distinto: “A fin de cuentas, decía [Le Carré], el comunismo podía asumir la muerte de un inocente si esta favorecía la revolución proletaria, pero el capitalismo, basado en el individualismo, no podía asumir ese precio aunque fuera en beneficio de la colectividad”.

El pulso entre capitalismo y comunismo impregnó la nueva cultura juvenil sintetizada en el hippismo, cuyo nombre, recuerda González Férriz, “provenía de hip, que en la era del jazz denominaba a los modernos y rebeldes”. Unos hippies que pensaban “que el capitalismo y el comunismo eran sistemas que producían la misma alienación en el individuo: uno, mediante el consumismo y el peso de las convenciones; el otro, mediante la censura y la represión de las libertades”.

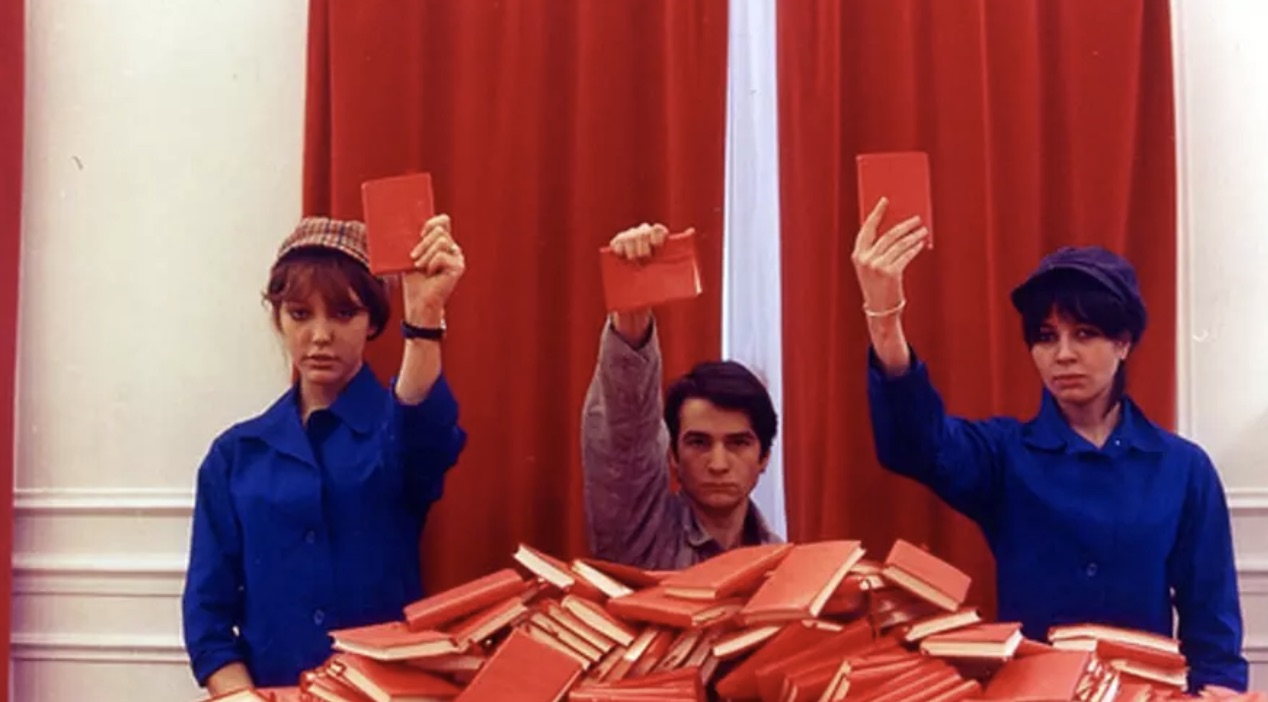

Jean-Luc Godard, en ‘La Chinoise’ (1967), le da una vuelta de tuerca al desencanto hippie, exhibiendo la discusión de cinco estudiantes universitarios sobre la Unión Soviética, Mao, Vietnam, y mostrando “su insatisfacción con el capitalismo y la necesidad de romper con el socialismo soviético” pasando “a la acción violenta y el asesinato”. Como proclama el personaje de James Coburn en ‘Agáchate maldito’ (Sergio Leone, 1971): “Cuando empecé a utilizar la dinamita, creía en muchas cosas; en todas. Ahora ya solo creo en la dinamita”, frase con la que encabeza Juan Soto Ivars sus podcasts.

‘La otra Guerra Fría’, tras repasar lo sucedido igualmente en la literatura latinoamericana, con Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Octavio Paz a la cabeza, sumándose a la lucha contra las dictaduras desde posiciones ideológicamente heterogéneas, desemboca en la caída del Muro, para concluir con un epílogo a modo de vuelta a empezar.

“Muchos países del viejo bloque comunista, o que hoy forman parte de los confusos y cambiantes ejes de la nueva guerra fría, siguen pensando que deben proteger a su población de la invasiva influencia de la cultura occidental –singularmente, la estadounidense y la anglosajona– y que sus culturas deben competir con esta en el plano global”, indica González Férriz.

Y añade: “Incluso el lenguaje político utilizado en los países occidentales sigue repitiendo los tópicos de la época, y aún hoy es habitual oír en los debates entre los partidos de izquierdas y de derechas palabras como “comunista”, “fascista”, “colaboracionista” o “negacionista”, apelaciones al arte comprometido o reproches a la literatura o el cine comercial por favorecer la despolitización y la alienación”.

Eso sí: todo ello en el nuevo marco de las redes sociales. “Los Gobiernos de Estados Unidos y China van a dedicar un esfuerzo mucho mayor a dominar internet que a dominar las bibliotecas y las hemerotecas; y, al menos China, se tomará muchas más molestias en hacer desaparecer un video o un trending topic inconvenientes en la red social Weibo –el X chino–, o comentarios críticos con el gobierno en la aplicación WeChat, que en hacer desaparecer un poema o una sinfonía”, concluye Ramón González Férriz su más que ameno ensayo.

- David Alandete (‘Objetivo venganza’): “Trump es un experto en la guerra de guerrillas” - 13 febrero, 2026

- La pintura naciente de Pep Girbent - 12 febrero, 2026

- Chema Madoz toma por objeto la letra que con música entra - 9 febrero, 2026