#MAKMAAudiovisual

Béla Tarr (Hungría, 1955-2026)

Obituario

Entre todas las ciudades posibles, fui a conocer a Béla Tarr en Moscú; y, un tiempo después, le reencontré en Sarajevo. Estos escenarios, más su Budapest natal, forman el triángulo que encierra la trayectoria de un creador marcado por el eclipse que se posó sobre la cultura centroeuropea.

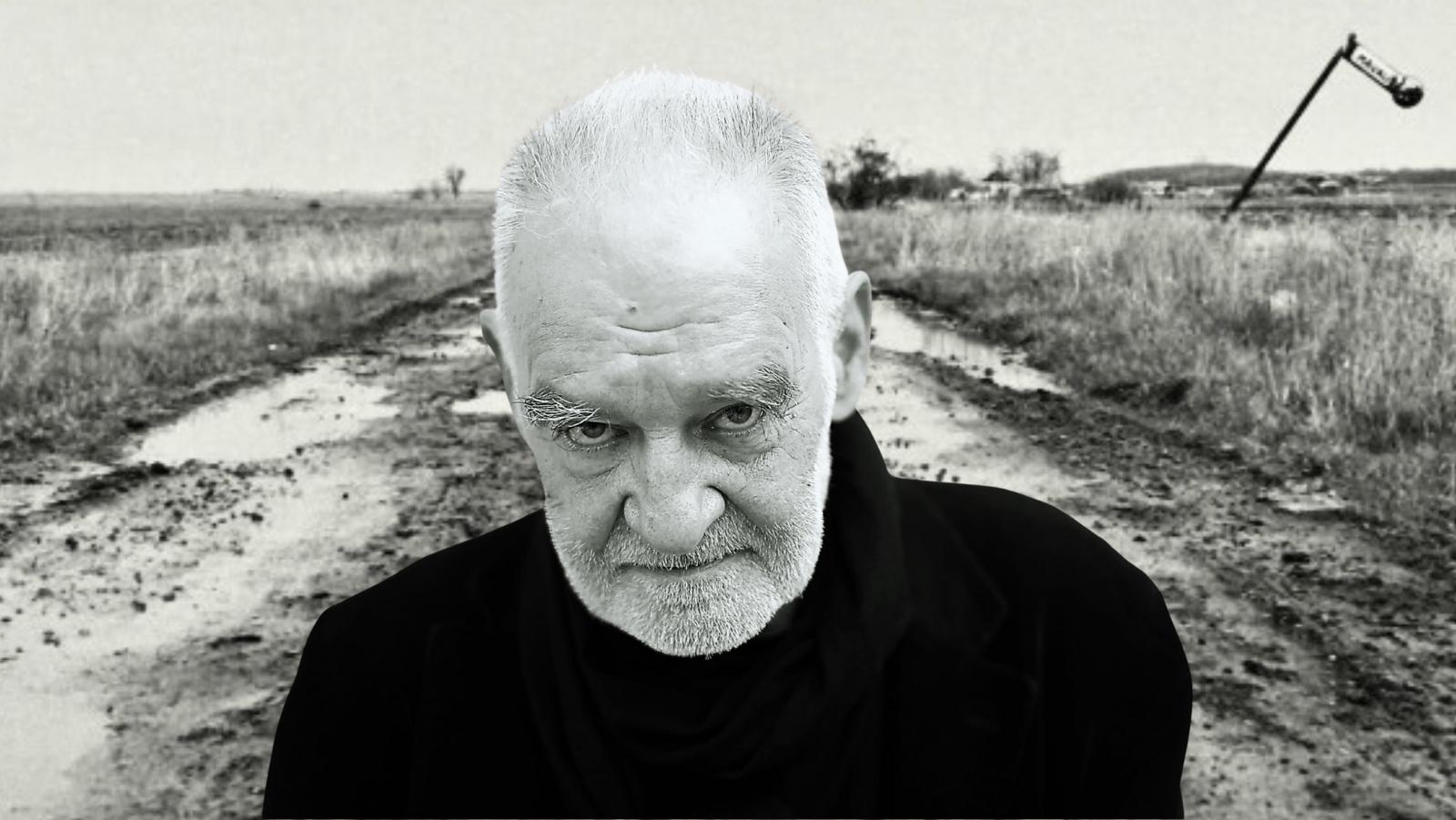

Era un nombre envejecido para su edad que no se daba importancia. Vestido de forma simple y hasta descuidada. Una barba de días asomaba en su mandíbula. Miraba al mundo con desconfiada distancia, quizá con desdén, pero mostraba interés ávido por la cercano. Por las manos, por la mirada.

Ya había marcado una época en el cine europeo, con ‘El caballo de Turín’, que tuve el honor de presentar en el Festival de Sevilla gracias a su distribuidor, Paco Poch. Fue su gran testamento cinematográfico, donde tanto su estética como su pensamiento estaban imbricados a la perfección con el sello del autor.

Estábamos en el Gran Cine Teatro Octubre de Moscú (Cinema Oktyabr), de infinitas butacas rojas, pantalla blanca de dimensiones estratosféricas, estética de aquella vanguardia revolucionaria perdida en el tiempo. La película que habíamos visto era apenas en dos tercios, el ‘Stalker’ de Tarkovsky restaurado (conocida como ‘La zona’, aunque la traducción literal del título sería la de ‘Acechador’).

Mas allá de la distancia que marca este episodio de ciencia ficción, el cine de Béla Tarr puede identificarse plenamente con la estética de Tarkovski: “Tomas largas, intensamente elaboradas, intercaladas con diálogos y poemas filosóficos”. Sin duda, un referente, como lo son también los clásicos de la literatura rusa que moldearon la mente del cineasta húngaro, o más bien su gramática compleja, para explicar el mundo oscuro en el que la bota soviética había sometido al alambicado pasado cultural de un Budapest ya perdido.

El universo de Béla Tarr, el que tiñe sus películas, es de un puro blanco y negro. “Venimos de un mundo oscuro”, me dijo. Y apenas conseguía esbozar una sonrisa. Como su propio cine, Béla desprendía al mismo tiempo un halo de admiración y una estela de tristeza. Hablamos sobre lo inmediato, la versión restaurada que acabamos de ver y meditaba: “Ese cine de búsqueda de ‘Stalker’ era nuestro anhelo, pero nos quitaron la esperanza. Solo enseño lo que nos pasa, a todos nosotros, como pueblo, como cultura eclipsada”.

No solo se desplomó, desde el atentado de Sarajevo, el imperio austrohúngaro. Después llegó la tragedia, la Gran Guerra, el nazismo y la otra Guerra Mundial. Y por si quedaba algún resquicio de esperanza, la taponó la apisonadora soviética. El pesimismo reinó en la cultura; el nihilismo ocupó las mentes de los pueblos ocupados.

El gran compañero de viaje del cineasta fue el escritor László Krasznahorkai, puesto de actualidad primero con el Premio Formentor de las Letras 2024 –aquí, en España– e inmediatamente después con el Nobel de Literatura. Ramas del mismo árbol húngaro, Béla y László comparten fondo y estilo. En ambos anida la visión de los clásicos rusos, de los Tolstói y Dostoyevski, las largas sagas, los hondos sentimientos. Los largos planos secuencia de las películas equivalen a los párrafos de páginas enteras de las novelas.

Ambos firman los guiones de ‘Sátántangó’ o ‘El caballo de Turín’. Sus personajes están ligados al pueblo y las peripecias que cuentan son tan simples como finalmente heroicas. Pero siempre son vidas destrozadas por ese azar superior que da a la existencia un aire tan trágico como anodino. Por encima de todas estas historias flota el espíritu de Nietzsche, un nihilismo a pie de tierra.

En la estela de Nietzsche

“Qué pasaría si un día o una noche un demonio se deslizara furtivo en tu más solitaria soledad y te dijera: ‘Esta vida, tal como la vives ahora y tal como la has vivido, la tendrás que vivir una vez más e incontables veces más; y no habrá nada nuevo en ella, sino que cada dolor y cada placer y cada pensamiento y suspiro y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida tendrá que retornar a ti, y todo en la misma serie y la misma sucesión –e igualmente esta araña y este claro de luna entre los árboles, e igualmente este instante y yo mismo. ¡El eterno reloj de arena de la existencia será girado siempre de nuevo– y tú con él, mota de polvo del polvo!’. ¿No te echarías al suelo y castañetearías los dientes y maldecirías al demonio que así hablaba?… La pregunta, a propósito de todo y de cada cosa, ‘¿quieres esto otra vez e innumerables veces más?’, estaría en tus manos como el peso más grave! O bien, ¿cómo tendrías que quererte a ti y a la vida para no pretender nada más que esta confirmación ultima, que este último sello?”.

Quizá nada pueda explicar el cine de Béla Tarr sin recurrir al pensamiento nietzscheano. Pero quizá nadie haya visualizado tan bien esa filosofía de la descreencia, del fatalismo, de la pérdida, de la desazón cultural y la incapacidad de salir del pozo.

Béla Tarr era un pesimista cultural que, en cambio, daba lecciones de vitalidad, especialmente en los últimos años de su taller de Sarajevo, donde más que enseñar cine provocaba que cada cineasta potencial encontrase su propia voz a través de actividades lúdicas o acciones sociales alejadas del espíritu académico más común.

Revivía así el espíritu de aquel joven adolescente con cámara que a los 16 años se lanzó a hacer sus primeros documentales. Ese espíritu de captador de la realidad nunca le abandonó en el planteamiento de su cine. Captaba entonces la vida de los más humildes (incluido su corto sobre los gitanos), y ese sería su proyecto final, cerrando un ciclo profesional y vital. El cine le venía de familia, ya que sus padres le enrolaron desde pequeño para hacer papeles en televisión, como la versión de ‘La muerte de Iván Illich’, de León Tolstói, o en ‘Temporada de monstruos’, de Miklós Jancsó.

La patata del fin del mundo

Tras adaptar ‘Macbeth’, su gran salto lo da con ‘Sátántangó’, basado en la obra homónima del nobel húngaro Krasznahorkai. Tras largos años de planificación, la película, minuciosamente elaborada con larguísimos planos secuencia, tendría un metraje equivalente a 415 minutos. Solo sería proyectada en 1994, tiempo después de la caída de la Unión Soviética y del régimen comunista húngaro, para sorpresa de los cinéfilos del mundo entero. En siete horas se contaba el fracaso económico y social de una granja colectiva.

Junto a Krasznahorkai, con el que trabajó en diferentes guiones, la otra pieza clave en su trabajo es la de la montadora y codirectora en sus últimas películas Agnes Hranitzky, cuya visionaria intervención en el ritmo de la tomas y los detalles relevantes incluidos en ellas hacían bueno aquello de Godard de que “la edición se hace en el rodaje”. En los grandes homenajes que le ha tributado la cinematografía mundial –incluido, hace dos años, el Premio Honorífico de la Academia del Cine Europeo–, parte de la gloria era compartida por su esposa y gran colaboradora.

Este cine hipnótico, ultrarrealista unas veces, cine noir en ocasiones (‘El hombre de Londres’, adaptación de Simenon con Tilda Swinton), emparenta con lo mejor del documentalismo por su fuerte raíz social, por querer ser testimonio de una época donde reinó el miedo y la desesperanza, la falta de ilusión y la tristeza. Ficciones de la verdad para un mundo en crisis.

El gran chiste y la gran proeza de Béla Tarr es llevarnos a contemplar, en el final de ‘El caballo de Turín’, cómo se pela una patata desde distintos ángulos –en una mesa vacía, un cuarto desolado y un espacio azotado por el viento exterior–, que preludian un apocalipsis: el de nuestra humanidad en peligro.

- Visiones de Béla Tarr. Los días del eclipse en el viejo imperio central - 9 enero, 2026

- Nieve de verdad. Cultos y navideños (II) - 23 diciembre, 2025

- Del fotomatón al selfi: 100 años de la foto al instante - 6 diciembre, 2025