#MAKMALibros

‘Personaje secundario. La oscura trastienda de la edición’, de Enrique Murillo

Trama Editorial, 2025

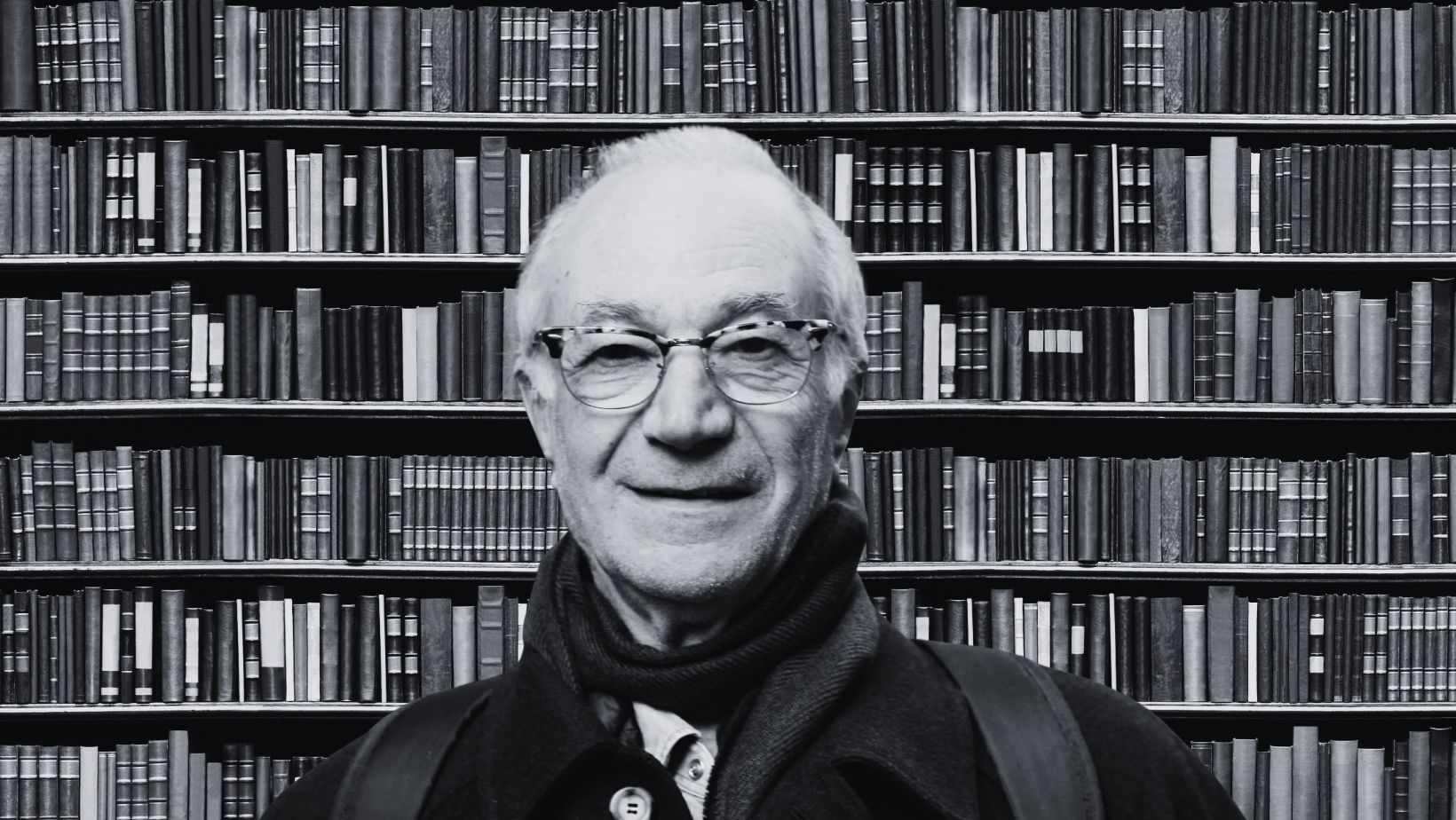

Acabo de cerrar un libro. Quinientas páginas de confidencias, cotilleos de alto nivel y documentos desclasificados. En mis manos, el artefacto narrativo más explosivo de la temporada. En la portada, publicada por ese faro de independencia que es Trama Editorial y que pilota Manuel Ortuño, la foto de un Enrique Murillo (Barcelona, 1944) (más) joven me intenta mirar desde un sepia granulado.

Una franja de tinta negra le atraviesa los ojos, como la censura aplicada a un informante en un documento clasificado. La imagen tiene el aura de un fotograma robado de una película de cine negro, donde el héroe no es un detective, sino un hombre de trastienda que sabe demasiado. Esa mancha de anonimato es la mirada del único agente que ha decidido romper el pacto de silencio, sin que le tiemble el pulso de la vieja discreción.

Imagino la secuencia completa: lluvia en Barcelona. Un hombre con gabardina. Mi imaginación ve al primo culto de Philip Marlowe. Recibe un sobre con manuscritos. No es un detective, pero resuelve crímenes contra el buen gusto. Su nombre en clave: Enrique Murillo. Y tras ochenta años de estricta discreción, ha decidido cantar. Como un garganta profunda, nos chiva todos los secretos en ‘Personaje secundario. La oscura trastienda de la edición‘.

Su carrera es un manual de supervivencia en la industria del libro. Antes de convertirse en el James Bond de los pasillos de Anagrama o Planeta, al agente con licencia para publicar le tocó ser la señorita Moneypenny, el chico para todo. El que tomaba notas, traducía a los intraducibles (Nabokov, Amis, Wolfe) y preparaba el café mientras aprendía los mecanismos del poder. De sus días en la BBC y como corresponsal en Londres para Europa Press guarda el aplomo y el acento de quien ha negociado en la lengua de Shakespeare y en la de Cervantes.

Pero, en esta película, el archivista termina sabiendo más que el director. Desde un puesto aparentemente discreto, Murillo movió hilos. Los justos para tejer un informe a Jorge Herralde recomendando publicar ‘La conjura de los necios‘, de John Kennedy Toole. Y ocurrió que el autor que no pudo salvarse a sí mismo salvó a Anagrama. Y lo hizo a través de Enrique Murillo.

Murillo, que fichó a media nómina de la narrativa española (Pombo, Pisón, Loriga, Chacón…) mucho antes de que sus nombres sonaran en los suplementos. El hombre multitarea que antes de ser 007 tuvo que ganarse la confianza de los M de este mundo –los Herralde, los Barral…–, demostrando que su olfato, si no infalible, era fino y exquisito.

Ahora, Murillo nos cuenta una vida que suena a thriller: despidos poco elegantes, premios amañados, cifras de ventas maquilladas… Es la crónica de un testigo que lo vio todo desde la primera fila de las bambalinas.

Agradezco a Enrique Murillo que haya dado este golpe en la mesa, más silencioso que una licencia para matar, pero igual de efectivo. Nos ha dado un pase VIP a los archivos secretos de la industria. Porque, al fin y al cabo, las mejores historias no las cuentan los héroes, sino los secundarios que les pasaban los papeles. Y Murillo, con este libro, acaba de demostrar que lleva décadas siendo el agente doble más interesante de la literatura española.

Usted presenta su papel de editor como un “personaje secundario”, una máscara. En ‘Personaje secundario’, sin embargo, se las quita todas. ¿Fue este libro un exorcismo para dejar de ser un secundario y convertirse en el narrador principal de esta crónica de la edición?

Pretendí dos cosas: contar no solo las virtudes y bellezas de este oficio de editor, sino también hacer transparente todo lo que tiene de menos glorioso de lo que afirman muchos editores de los muy grandes y medianos. La edición es una industria que fabrica productos caros y en la que es difícil recuperar los costes en una tirada baja, que es lo habitual en un país cuyo promedio de lectura real es ínfima en relación con la de la Europa Occidental.

Cuenta anécdotas turbias, como decidir un premio antes de leer la novela o maquillar cifras de ventas. En un ecosistema donde “los negocios son los negocios”, ¿dónde traza la línea roja entre la picardía necesaria para sobrevivir y la complicidad con un sistema corrupto? ¿Se puede ser un zorro ético?

Hay muchos editores que lo son, zorros y éticos. En un negocio tan complicadísimo…, cuyas dificultades específicas cuento en el libro de memorias, hay necesidad de astucia. Pero también de ética, ya que en nuestras manos está unir al autor con el lector, además de trasladar con la mayor perfección posible el contenido de los libros, que a veces casi roza lo sagrado, aunque sea esto último cada vez más infrecuente.

Describe a Jorge Herralde como el mejor publisher de Europa, pero también como un jefe seco que lo tuvo diez años sin contrato. Más allá de la anécdota, ¿cree que ese genio incómodo es un mal necesario para que surja la editorial de culto que es Anagrama, o era prescindible?

Cuando empecé a trabajar para el señor Herralde, la editorial estaba hundida o casi, pero él seguía teniendo negocios muy buenos, como Bocaccio, o los de tipo inmobiliario en Ibiza, según se refiere en ‘Los papeles de Herralde‘ (Ed. Jordi Gracia).

Luego, cuando gracias a que siguió lo que le decía en un informe y publicó ‘La conjura de los necios” –y ese libro comenzó a vender decenas de miles de ejemplares, y siguió así durante más de diez y de quince años; y reforzó ese éxito literario y financiero con otros éxitos con los que no tuve mucho o nada que ver–, la empresa pasó a generar tantos beneficios que, según mi posterior jefe (el director general de Plaza & Janés), Anagrama y Tusquets eran las editoriales con mayor facturación de España.

Digo que, con todo eso, que me tuviera trabajando para él como diez cosas a la vez durante diez años, sin jamás ofrecerme un contrato, no parecía muy necesario, sino más bien todo lo contrario. Poder pagar sueldos, podía.

Usted le dijo a Herralde que ‘La conjura de los necios’ triunfaría porque los españoles anhelamos “la anarquía, la ociosidad y la suciedad” de Ignatius J. Reilly. ¿Fue aquello una intuición genial o una ocurrencia afortunada que salió bien? ¿Sigue creyendo que el éxito editorial se basa en conectar con las bajas pasiones nacionales?

Fue una humorada articular esa hipótesis, pero creía firmemente en ella. Me bastó pensar en mí mismo como lector de las ‘Travesuras de Guillermo’ a los 6 años o así, en medio de la vida tétrica de un niño en las tinieblas del franquismo. Por eso me hice un apasionado de la lectura; encontré lecciones de vida en los libros…

Y se me ocurrió que esas emociones y carcajadas mías leyendo la novela de John K. Toole tendrían eco en la sociedad española de lo que se llamaba el “desencanto”: la normalización de una democracia en la que empezaba a gobernar la socialdemocracia. No era el paraíso, pero no temíamos ya la involución en forma de nuevo golpe de Estado.

Fue intuición basada en el autoconocimiento. Y un éxito imposible de haber calculado de antemano. Esa misma clase de intuición me permitió, a lo largo de mi carrera de editor, publicar unos cuantos libros con récords de venta en España.

¿Es real la marcha de Marías de Anagrama por 8.000 ejemplares de discrepancia? Usted, que conoce la trastienda, ¿cree que fue un malentendido o el síntoma de una desconfianza estructural y justificada del autor hacia el editor?

Es tal como lo cuento. Por una diferencia de nada en términos del 10 % sobre PVP de unos pocos miles de ejemplares de un libro que superó de largo los cien mil, y apenas estaba a mitad de ese recorrido. Es como si el editor hubiera decidido tirarse piedras a su propio tejado. Por eso me pregunto: ¿por qué no se avino a encontrar una solución, a ceder un poquitín? No tengo respuesta sensata.

Afirma que “España es un país en el que casi nadie lee”. Pero ¿no será también que el mundo editorial ha alimentado un canon aburrido, entre lo utilitarista y lo pretenciosamente culto, que ha ahuyentado a los lectores? ¿Somos un país de malos escritores para malos lectores?

Tengo una hipótesis respecto a la enorme diferencia entre los índices reales de lectura españoles y anglosajones o franceses, escandinavos, germánicos. Expulsamos, desde 1492, a los que sabían leer, escribir, traducir, echar cuentas… Y, un siglo después, quemábamos en la plaza pública al que pillaban leyendo la Biblia.

Ante la afirmación de la influencer María Pombo de que leer no te hace mejor persona, usted responde que es una reacción lógica a la soberbia de la élite cultural. ¿Estamos ante el fin de la literatura como instrumento de prestigio social? ¿Ha muerto el capital cultural clásico frente a TikTok?

También digo que, a mí, leer no me hizo más bueno, sino más rebelde. Yo quería vivir como Guillermo y los proscritos, los primeros modelos humanos que decidí seguir tras conocerlos en las novelas infantiles de Richmald Crompton (que también leyeron Javier Marías y John Lennon). El libro está más lejos que nunca de morir. Y el libro de papel ha hecho una demostración extraordinaria de resiliencia. Otra cosa son los libros serios, los libros que tratan de cuestiones complejas, por ejemplo: la infelicidad humana, incluso en el breve periodo del paraíso de la sociedad del llamado bienestar.

Esos libros sobrevivirán también, cada vez más minoritarios, porque habrá quien los escriba, quien quiera leerlos, y algunos héroes que querrán publicarlos. Ya tenemos muestras incipientes de eso en las docenas de grandísimas editoriales de tamaño diminuto, cuya pequeñez garantiza su supervivencia. Muchas editoriales sin capital, con sobresfuerzo como sostén, que publican menos de veinte títulos al año, más o menos; y que se centran en libros serios, sean cómic o novela o ensayo o lo que sea.

Diagnostica que el sector se ahoga en sus propias novedades, con devoluciones disparatadas. ¿Quién tiene la llave para parar esta locura? ¿Es posible una huelga de novedades o un pacto de sector, o la lógica del mercado lo impide?

El ministro de Cultura debería convocar con carácter de urgencia una mesa del sector en el que, desde el escritor hasta el lector, desde el editor hasta el agente, y también el traductor, el corrector, el distribuidor, todos, estuvieran representados. Además de pagar mejor a los autónomos (falsos autónomos, podría decirse), que son los parias de la edición, la primera decisión sería reducir simultáneamente y de forma proporcional el número de novedades que publican todos los que hacen más de treinta libros nuevos al año. Una reducción notable.

Cuando dio la portada de Babelia a ‘American Psycho’, el director de El País lo llamó a capítulo porque “era un libro escandaloso”. ¿Sigue existiendo ese miedo institucional a la literatura transgresora? ¿Ha ganado el puritanismo la batalla cultural?

El puritanismo que cancela reina por todas partes y desde todas las direcciones del arco político y social. A mí me interesan libros que han sido escritos desde un punto de vista ideológico opuesto al mío, porque a veces es el que tú crees tu enemigo quien ve lo que tú no ves, estés en el punto que sea del espectro político. No creo que ganemos nada dejando de leer a Houellebecq ni a José Antonio Primo de Rivera… Ni tampoco a Brecht o Maiakovski.

Denuncia que los autores ignoran cuántos ejemplares se venden realmente; una mala costumbre editorial que beneficia al editor. Recientemente, en una carta abierta en El Periódico, ha instado al ministro Urtasun a desarrollar el artículo 72 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, que exige un control oficial de las tiradas y que lleva cuarenta años ignorado. Dada la resistencia histórica del sector a la transparencia, ¿cree que esta reforma es una batalla perdida? ¿O confía en que la presión pública pueda forzar este cambio, que daría, por fin, certidumbre a los escritores?

Como los propios grandes editores de los 80 reconocían –y como yo vi con mis propios ojos en ciertos documentos que encontré en Plaza & Janés en el año 1992, con la informática ya existente en contabilidad empresarial–, venimos de un pasado terrible en el que la costumbre era decirle al autor que había vendido menos de lo que en realidad vendía.

Confío en que esto haya terminado del todo. Pero, incluso así, la atmósfera sigue siendo, por parte de autores y sus agentes, de desconfianza. Y, como no se fían, y venden mucho, lo que hacen es subir los anticipos, el dinero que un editor paga a cuenta de los futuros royalties que devengue la venta de cada libro, un 10 % del PVP, con sus matices en cada caso.

Y, dado que la atmósfera no mejora, todas las medidas que se tomen para evitar esas dudas deberían ser implementadas enseguida. Y, como lo pide la ley desde 1987, empecemos por establecer el control de tirada. Cumplamos la ley, que pide al editor, además, que envíe un certificado con sello de la imprenta donde se digan con exactitud aritmética cuántos ejemplares has impreso y reimpreso en las sucesivas ediciones. Todo lo que se avance en ese sentido permitiría, tal vez, recobrar la confianza.

Usted, que ha traducido a Nabokov o Amis, entre otros, denuncia la precariedad del traductor. Si son los autores reales de las obras extranjeras, ¿no deberían figurar en la portada junto al autor original? ¿No es hora de una revolución que los visibilice?

Eso de que el nombre del traductor aparezca en un lugar destacado es, de nuevo, algo ya previsto por la ley, y que se cumple muy a medias. Lo que no hay modo de conseguir es que paguemos las traducciones a un precio adecuado a la complejidad de ese trabajo, a la eficacia que tiene una buena traducción respecto de las ventas de un libro. Este es en parte un problema social, derivado de los siglos de analfabetismo hispano.

La sociedad tendría que pedir a gritos que se pagara de forma justa a los traductores. A gritos. Y que, porque vienen tiempos duros, se cumplan los contratos extranjeros (no sé si los españoles empiezan a incluirlo también), que prohíben la utilización de herramientas de inteligencia artificial en la traducción. De lo contrario, vamos a ir de mal en peor.

Para salvar Plaza & Janés, editó ‘El Rey’, de Vilallonga; un pelotazo. ¿Se siente orgulloso de esos éxitos comerciales que salvaron empresas, o los vive con la ambivalencia del intelectual que mancha sus manos para seguir vivo?

Soy una persona bastante escrupulosa. Mis sentimientos son ambivalentes.

Dice detestar la nostalgia, pero el libro rezuma melancolía por un oficio que ya no es como era. ¿Echa de menos el olor a papel y la corresponsalía en Londres, o cree que, en esencia, encontrar voces y contarlas bien sobrevive a la digitalización?

Para no morir de nostalgia, sigo haciendo lecturas, ediciones, y muchas tareas editoriales desde mi casa y por nada. Pero eso es una medicina buenísima para un octogenario. He encontrado el medicamento adecuado. Además, escribir durante todos estos años un libro tan complicado y extenso me ayudó mucho. Y ya he empezado otro.

Voy a contar la vida de una pintora extraordinaria por la belleza y la complejidad psíquica de su obra. Apenas la conocemos unas cuantas docenas de fans, sobre todo escritores. Me refiero a quien Enrique Vila-Matas calificó como “la pintora de lo indecible”. Se llama Fe Blasco y, tras cincuenta años de convivencia, me dejó solo.

Coda

Misión cumplida. Enrique Murillo ha soltado el dosier definitivo. ‘Personaje secundario’ es su informe de desclasificación. No es un ajuste de cuentas, es el parte de un testigo que, tras décadas en la sombra, antepone la verdad a la discreción.

Me quedo con la sensación de haber husmeado en los archivos secretos de un mundo en el que las conspiraciones se traman entre cálculos de tiradas y las traiciones huelen a tinta fresca.

Después de una vida como agente doble de las letras, a Murillo le toca interpretar el mejor papel, no el de héroe con licencia para matar, sino el del maestro de ceremonias. El de quien revela cómo se trucaba el juego. Porque la mejor historia no es la del que firma en la portada, sino la del que durante años supo qué merecía ser publicado. El secundario, al final, tenía la llave de la caja fuerte.

- ‘La Sombra del Viento’, de Carlos Ruiz Zafón: el premio de los 15 millones de soberanos - 22 febrero, 2026

- Julián Hernández: “Escribir sobre 1975 de esta manera es lo menos que podía hacer, qué cojones” - 14 enero, 2026

- El altar de los Grinches Ilustrados. Cultos y navideños (III) - 24 diciembre, 2025